摘 要: 西安地铁 2 号线需穿越 10 条地裂缝,为消除地裂缝垂直位移对轨道结构产生的严重不平顺性及地铁运营安全的影响,地裂缝区段轨道结构采用可调式框架轨道板。本文通过对可调式框架板长度及板下调高垫块厚度和框架板调整轨道高度的方式进行设计优化研究,并在调整后利用早强混凝土进行调高垫块间浇筑,力求实现框架板的平面支承,以消除较长时间内的点支承可能造成的隐患。

关键词: 西安地铁 轨道 可调式框架板 优化

西安地裂缝是一种国内比较少见的、特殊的地区性地质灾害。西安地铁 2 号线是国内首次穿越地裂缝的轨道交通线,其他城市已经运营的轨道交通尚无此情况。

西安地裂缝带具有三维空间运动变形特征,即南倾南降的垂直位移、水平引张和水平扭动。其中以垂直位移量为最大,南北拉张量次之,而水平错动量则很小。西安地裂缝垂直活动速率多为 5 ~ 30 mm/年,最大者超过 56 mm/年; 水平引张位移中等,引张速率为2 ~ 10 mm / 年; 扭动量最小,速率为 1 ~ 3 mm / 年。

由于地裂缝两侧( 上盘和下盘) 差异沉降大,且随时间不断变化,对线路的几何形位、排水系统、轨道施工、轨道的养护维修产生巨大的影响。为保证地铁的长期良好运营,根据地裂缝的走向与分布,西安地铁 2号线一期工程线路在地裂缝影响地段共设置了 10 处特殊线路,采用可调式框架板结构整体道床,是国内首次应用于地铁工程施工的道床型式。

1 可调式框架板轨道结构原设计

1. 1 可调式框架板轨道简介

可调式框架板轨道结构是北京城建设计院专门为西安地铁地裂缝地段研制的专用轨道结构,可以较好地适应西安地裂缝变形,调整量可超过 600 mm,其效果图如图 1。

可调式框架板轨道结构由分开式扣件、预应力混凝土框架式轨道板、板下可调支座、侧向限位胶垫、钢筋混凝土挡台及混凝土基础等组成。该结构特点为:①框架轨道板为轻型预应力结构,方便现场安装和浇筑混凝土道床; ②框架轨道板中部空间较大,便于日常维修或地裂缝发生变形时进行调整; ③框架板的中部外侧设置限位榫,用于限制框架板的纵向爬行。

1. 2 可调式框架板轨道结构的原设计

1. 2. 1 整体道床设计简介

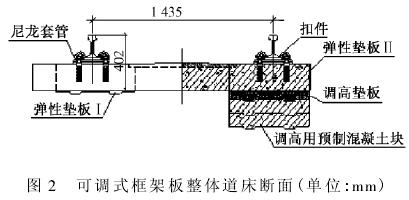

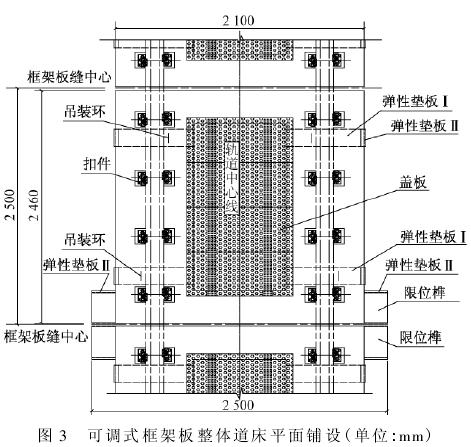

1) 框架板的组成: 1 块 C60 预应力混凝土主体框架板,4 块板下弹性垫板( 弹性垫板Ⅰ) ,4 块侧面限位弹性垫板( 弹性垫板Ⅱ) ,4 块限位榫限位弹性垫板( 弹性垫板Ⅱ) ,产生变形后进行调整时使用的调高垫块若干( 根据调整量范围的不同分别采用 50 mm 厚的橡塑垫块、100 mm 厚的混凝土垫块) 。其道床断面、平面如图 2、图 3 所示。

2) 框架板理论长度设为 2 500 mm ( 实际长度为2 460 mm,板与板之间的缝宽为 40 mm ) ,两端各设 1道宽 350 mm 的横梁,板内设 1 760 mm × 840 mm 的开口,开口内设 4 块无机复合型水泥盖板,使其形成框架。无机复合型水泥盖板形成连续的人行通道,以方便巡道及紧急疏散时行走。

3) 框架板宽 2 100 mm,其中左右股钢轨下板宽均为 600 mm; 板厚 180 ~ 200 mm,其顶部设 1 /30 的横向坡,以形成轨底坡。

4) 框架板一端两侧各设 1 个 350 mm × 200 mm 的限位榫,用于框架板的纵向定位及防止轨道结构爬行。

5) 每块框架板均设置 4 对扣件,在框架板预制时直接将扣件尼龙套管预埋在其中。

6) 框架板混凝土强度等级采用 C60,沿纵向采用双层预应力配筋,根据初步分析和计算,上、下层预应力钢筋各为 8 根Ф5 mm 螺旋筋预应力钢丝,横梁的弯矩很小,故采用非预应力配筋。

7) 框架板设 4 个运输、安装及发生变形后调整用的吊钩。

1. 2. 2 可调式框架板调整轨道高度的方式

框架板调整轨道高度的方式采用扣件系统加设调高垫板、更换加厚铁垫板、板下加设 50 mm 橡塑垫板、板下加设 100 mm 混凝土垫块等方式来进行,具体调整方法如下:

1) 变形在 0 ~ 50 mm 范围的调整: 在 0 ~ 30 mm 范围内的累计变形,通过扣件系统中加设调高垫板进行调整; 在 31 ~ 50 mm 范围内的累计变形,通过更换加厚铁垫板配合扣件系统进行调整。

2) 变形在 51 ~ 100 mm 范围的调整: 变形超过 50mm 以后,将扣件所加设的调高垫板撤出,并将加厚铁垫板换成普通铁垫板,扣件复原,然后在框架轨道板下方垫入厚度 50 mm 的橡塑垫块; 在 51 ~ 100 mm 范围内的累计变形仍需通过上述 1) 所述的调整方法来进行调整。

3) 变形达到 100 mm 时的调整: 将所垫橡塑垫块撤出,扣件复原,然后在框架板下部采用厚度 100 mm的混凝土垫块进行调高; 混凝土垫块需通过黏接剂与基础混凝土联结,同时在相邻混凝土垫块之间填充早强混凝土,以确保混凝土垫块的稳定性,最后将框架板侧面的基础挡台部分混凝土进行加高处理,以确保框架板的横向限位。

上述 1) ~ 3) 一次循环可实现 100 mm 的变形调整,重复上述循环 6 次即可实现 600 mm 的变形调整量。

2 可调式框架轨道板的优化设计

2. 1 可调式框架板的优化思路

根据国内外施工实践证明,轨道板的长度越长线路的平顺性和稳定性就越好,如我国高铁普遍采用的CRTSⅠ 型板的长度就是5 000 mm; 在北京地铁、广州地铁广泛应用的梯形轨枕的长度则为7 500 mm。

原设计的调高垫块根据变形量范围分别采用 50mm 的橡塑垫块和 100 mm 的混凝土垫块两种垫块来进行调整,在 51 ~ 100 mm 范围内采用橡塑垫块进行调整时,无法及时在支承垫块之间灌注混凝土,而且变形调整的周期较长,致使在较长一段时间内框架板的支承需要依靠 8 个支承垫块来实现。

有鉴上述,在进行框架板的优化设计时,①应该考虑将框架板的理论长度保持为原先设计的5 000 mm;②优化设计时取消橡塑垫块,仅采用厚 100 mm 的混凝土垫块进行调高,并在加设混凝土垫块的同时,进行支承垫块间的早强混凝土灌注,可尽快实现板下的平面支承。

2. 2 可调式框架板尺寸优化

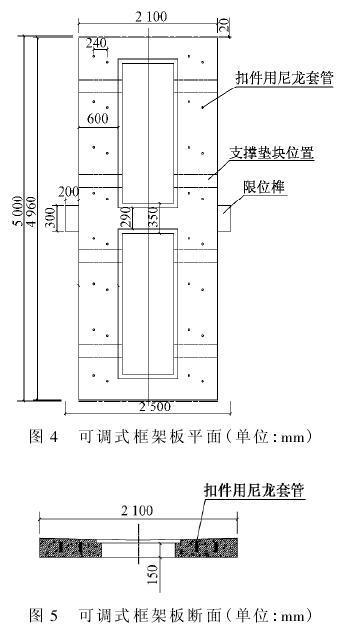

优化后的框架板平面图如图 4,框架板断面图如图 5,优化后的框架板尺寸除以下变化外,其余结构与原设计相同。

1) 框架板理论长度设计为 5 000 mm,实际长度为4 960 mm,板与板之间的缝宽为 20 mm,两端及中部各设 1 道宽 350 mm 的横梁,使其形成框架。

2) 每块框架板设置 8 对扣件,在框架板预制时直接将扣件尼龙套管预埋在其中。

3) 框架板顶部设 8 个复合水泥盖板,以方便巡道及紧急疏散时行走。

4) 每块框架板设置 8 块板下弹性垫板( 弹性垫板Ⅰ) 、8 块侧面限位弹性垫板( 弹性垫板Ⅱ) 、产生变形后进行调整时使用的调高垫块若干( 只采用 100 mm厚的混凝土垫块) 。

2. 3 可调式框架板轨道高度调整方式优化

原设计仅考虑将地裂缝区段沉降一侧的轨道抬高,扣件系统及加厚铁垫板仅能实现 50 mm 的调高量,超过 50 mm 后,需要在板下垫入 50 mm 厚的调高垫块来进行调整。由于框架板与调高垫块之间、调高垫块与整体道床之间必须依靠凹凸结构实现连接,50mm 厚度的混凝土垫块无法实现,因此需要用 50 mm厚的橡塑垫块来进行过渡。优化改进后的框架板则取消橡塑垫板,仅采用 100 mm 厚的混凝土垫块来进行轨道高度的调整。

西安地铁设计时对于穿越地裂缝区段进行了特殊设计,在设计隧道时已考虑了在地裂缝两侧须设防范围内进行限界扩大。由于目前观测数据显示地裂缝地段沉降和稳定是相对的,不排除现在相对稳定的一侧以后会沉降,因此,供电系统也应在地裂缝两侧须设防地段进行特殊设计,以适应轨道结构的调整。其他受影响的专业也均做协同处理。

原设计仅考虑在沉降侧进行调整,如果提前考虑在地裂缝相对稳定侧通过扣件系统及调高铁垫板先将轨道调高 50 mm,并做好顺坡设计,就可通过如下调整方式实现最大 600 mm 的轨道调整,并只需采用 100mm 厚的混凝土调高垫块配合扣件系统进行调整。

1) 变形在 0 ~ 30 mm 范围内时的累计变形,通过在稳定侧的扣件系统中撤出调高垫板实现调整。在31 ~ 50 mm 范围内的累计变形,通过撤出稳定侧的加厚铁垫板、更换普通铁垫板实现调整。

2) 变形超过 50 mm 以后,在 51 ~ 80 mm 范围内,通过在沉降侧的扣件系统中加设调高垫板实现调整,在 81 ~ 100 mm 范围内,通过在沉降侧将普通铁垫板更换成加厚铁垫板实现调整。

3) 当变形达到 100 mm 时,将沉降侧扣件复原,在框架板下部采用厚度 100 mm 的混凝土垫块进行调高。混凝土垫块通过黏接剂与基础混凝土联结,同时在相邻混凝土垫块之间填充早强混凝土,以确保混凝土垫块的稳定性,最后将框架板侧面的基础挡台部分混凝土进行加高处理,以确保框架板的纵横向限位。

4) 当累计变形在 101 ~ 150 mm 范围内时可通过重复 2) 实现调整。

5) 当累计变形在 151 ~ 200 mm 范围内时,重复3) 。并将稳定侧轨道抬高 50 mm 实现调整。

上述 1) ~ 5) 一个循环可以实现 200 mm 变形的调整,依次类推,最后可实现 600 mm 的调整能力。

3 结语

可调式框架板已经在西安地铁 2 号线一期工程成功铺设,其调整功效尚需在交付运营且发生变形后进行验证。本公司在地裂缝区段铺设框架板轨道之前也进行了调高试验,试验结果符合设计要求,从理论上和试验两方面初步证实了可调式框架板可以有效克服西安地裂缝对轨道结构造成的影响。

参 考 文 献

[1]铁道第一勘测设计院. 西安地铁 2 号线可行性研究报告[R]. 西安: 铁道部第一勘测设计院,2005.

[2]北京城建设计院. 西安地铁 2 号线初步设计( 轨道工程)[R]. 北京: 北京城建设计院,2006.

[3]赵国堂. 高速铁路无碴轨道结构[M]. 北京: 中国铁道出版社,2006.

[4]李君,蔡成标,徐鹏. 减振型板式轨道合理刚度动力分析[J]. 铁道建筑,2010( 5) : 105-107.

[5]王会永,闫红亮. 整体道床无砟轨道现浇道床板新老混凝土黏结面应力分析[J]. 铁道建筑,2010( 6) : 111-113.