穿越不同建筑物的地铁盾构选型与控制

摘 要:结合上海市穿越不同建(构)筑物的地铁盾构工程实践,对盾构分别穿越运营地铁隧道、危旧敏感建筑物、浅基建筑群和桩基础时的盾构选型、微扰动控制参数以及相关应力与变形规律等进行了分析.在盾构掘进引起的动态位移场条件下,提出了盾构选型及其施工参数的控制方案;另外,在分析盾构穿越桩基础时桩端应力分布的基础上,提出了控制桩端距离的建议.

关键词:盾构;近距离穿越;地铁;危房;桩基础

盾构施工导致的地层变形及其持续时间与盾构施工参数密切相关,并可导致临近建(构)筑物的损坏或影响其安全性.随着地铁隧道的网络化发展,地铁盾构下穿运营的轨道交通及其他敏感建(构)筑物的情况日益增多.例如,近年来,上海市在建的2号线东延伸、9~11号线等均穿越敏感建筑群、地铁和机场.其中,已经实施较为成功的穿越案例包括:上海市地铁4号线超近距离穿越运营地铁2号线;11号线穿越倾斜严重的危房;7号线连续穿越23栋的民房建筑群等.

地铁盾构近距离穿越敏感建(构)筑物的变形控制要求在毫米量级(<10 mm)范围内.刘建航[1]早在地铁建设初期,结合上海市地铁1号线的施工实践,提出了地面隆沉控制标准为[+1,-3] cm,并指出根据对试验段的变形监测来优化施工参数的必要性;文献[2-3]中对盾构近距离穿越地铁和铁路等工程所引起的盾构施工各阶段的沉降规律进行了分析.这些研究大多针对某个具体工程案例而系统总结较少,特别是针对小变形条件下精细化参数的控制研究还不多见.

鉴于此,本文针对上海市地铁盾构采用直穿、侧穿和斜穿方式近距离穿越建筑基础的情况,对临近地铁、建筑物、桩基等的位移变化规律及盾构正面土压力进行分析,提出了盾构的选型及其施工参数的控制建议.

1 穿越运营地铁隧道时的控制

1.1 盾构机选型要求

为了实现盾构机微扰动掘进,选用盾构机时应对其高负荷条件下的可靠性及其具体施工工艺参数进行分析,提出具体的设备性能要求,以适应高难度穿越的技术条件.除基本要求外,应重点强调以下技术要求:

(1)盾构掘进速度稳定、控制性能良好,速度调控的灵敏度高,最低速度可调至3~5 mm/min;

(2)土压平衡反馈控制系统的灵敏度高,土压测量精度为±1 kPa;

(3)在曲线段或困难地层,必要时,可在刀盘上设置仿形刀,以使超挖的角度及深度范围可控,从而形成必要的盾构偏转空间

(4)同步注浆浆液应具有较高的稠度和较低的泌水性、收缩率,并配备管路冲洗装置,以保证管路畅通;

(5)装备推力及扭矩力储备系数较高,并配备加泥浆、泡沫装置,以提高对土层的适应性;

(6)尽量使用变频电机驱动刀盘,或简化庞大的液压系统及其维护,以提高设备可靠性;

(7)刀盘的开口率定位于30%左右,可维持土仓内良好的土压平衡状态,并使得软泥从切削面顺利流向土仓,以适应上海地区软土地层的挖掘.在砂土地层中,还应配置可在土仓内注入泡沫、高分子泥浆等的设施.

(8)螺旋机转速可精确调控,前端配置可靠压力传感器,后端配置防喷装置,皮带运输机设置防滑装置.

(9)盾尾设置多道(不少于3道)优质密封刷,以提高盾尾的密封性能。

对于急曲线穿越情形,除以上要求外,还须尽量采用铰接式盾构机主体结构,以满足隧道最小曲率半径及每次最小纠偏量的施工要求,减小对土体的扰动,最大限度地减小地层损失.

1.2 既有隧道对地层压力的减载作用

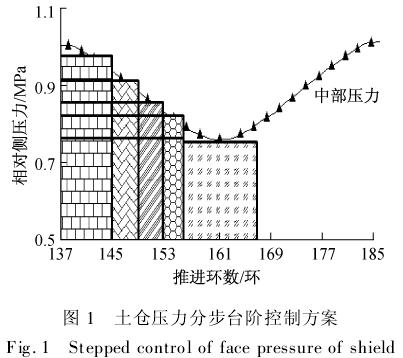

盾构下穿隧道时,由于穿越上方隧道对下方土体起到了承担和分散压力的作用,盾构正面土压力及其分布将发生改变[4].图1所示为上海市地铁4号线盾构穿越地铁2号线的土压力计算结果.可以看出,在盾构斜向穿越上方隧道的过程中,正面土压力呈现出V型变化特征.按此对盾构正面土压力进行控制,并设计图1所示的土仓压力分步台阶控制方案,可将地铁的变形控制在5 mm以内.

实测控制效果表明,计算得到的土仓压力与设定的土仓压力较吻合.但在盾构操作过程中,考虑到前期推进产生的变形累计效应,实际压力的设定位置较其计算值超前6~10环.

1.3 盾构姿态控制

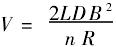

盾构在曲线段推进时,盾构姿态的不断变化会产生较大的地层损失.由几何原理可知:多边形的边越多,则越接近于圆;而在边数相同的情况下,正多边形的面积最大.由此推断盾构在曲线段推进中,每环可分为均匀的n个小段,用推进和转向而设定每段推进的纠偏量δ,则可将地层损失减少n倍(见图2),其n次纠偏的地层损失为

其中:L为盾构机长度;D为盾构机直径;B为管片环宽度;R为曲线段的曲率半径.

在穿越过程中发现,由盾构姿态调整所形成的外侧挤压区对临近地铁隧道的隆起影响显著,故采用铰接盾构预先调整盾构姿态,以减少对临近地铁隧道的扰动.在盾构机穿越地铁隧道前,应对空导控制网及井下和隧道内的测量控制点进行复测,根据所测姿态,将轴线误差调整到小于10 mm,确保盾构以准确平推姿态穿越地铁隧道

1.4 盾构壳体与土体的摩擦扰动控制

理论分析表明,在近距离条件下,盾壳因摩擦力导致的地层变形与盾构机迎土面产生的地层变形在一个数量级,必须引起足够的重视,特别是在黏性土体地层中,由于摩擦力更容易使盾构机产生“背土”现象,加剧了盾构掘进对周边土体的剪切扰动或破坏.因此,在实际施工的过程中,通过盾构机前部的预留压注孔向周围土体均匀压注适量的膨润土浆液,以减少盾构机壳体与周围土体的摩擦力,并将盾构壳体对周围地层的扰动控制到最小程度.

1.5 拼装千斤顶回缩控制

在拼装管片的过程中,盾构机的微量后退可使前仓土压力变小.根据实测统计,管片拼装完成后,土仓压力较拼装前减小约0.1 MPa,对正面土体的卸荷扰动影响显著.在实际施工中,主要采取以下措施: 在每环掘进结束时,通过减少出土量而使前仓土压力略高于预先设定的土压力;④千斤顶回缩前屏压一定时间; 缩短管片拼装及其他辅助作业等环节的时间,以减少盾构的停顿时间.

1.6 注浆控制

在施工过程中,采用同步注浆、基底反压注浆及顶部土体应力补偿注浆相结合的综合措施,以使隧道穿越阶段及其工后的沉降控制取得预期效果.

(1)同步注浆.在饱和软土地层中,盾构同步注浆材料建议优先采用高稠度(小于9 cm)和高密度(大于1.8)、小收缩率的浆液;当采用传统的惰性浆液时,须辅以置换注浆.在控制良好的盾构近距离穿越施工过程中,同步注浆量可控制在理论建筑空隙的105%~150%以内.

(2)二次补浆.在软土地层中,当穿越施工的工后沉降不稳定时,一般须采取壁后二次补浆,并根据设计要求,采用恰当的注浆工艺、材料及工序,应遵循多点、少量、多次、均匀的循序渐进原则,并根据隧道沉降监测数据,适时调整注浆量和注浆时间间隔,以确保后续沉降的稳定.注浆量应根据所需的加固土体体积及强度调整,一般为加固土体体积的20%,并结合注浆压力进行控制.每次注浆量应以地铁隧道隆沉控制在-2.0~2.5 mm范围内为限.

1.7 既有地铁隧道对地层变形的遮拦效应

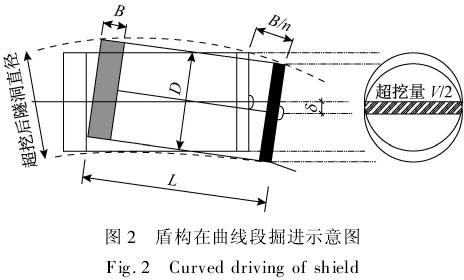

工程实践表明,地下构筑物对盾构穿越施工引起的位移场分布影响较大,从而对盾构穿越构筑物的变形预测与控制产生较大的影响.为此,将盾构视为荷载边界S1,地中构筑物(已建隧道)视为弹性边界S2,并采用边界单元法进行模拟分析(见图3).

根据弹性理论的小变形假设及弹性边界的变形协调条件,地层的位移场是由于盾构掘进与弹性边界作用所引起的位移场的叠加[5].计算结果表明,既有隧道将会改变盾构掘进时的位移场分布.当盾构向隧道边界推进时,土层的位移波逐渐向前推进,其波峰逐渐升高,且在盾构与隧道边界的距离达到某个关键值时,位移达到最大值,随后开始下降;另外,盾构与隧道边界之间竖向位移场的叠加作用及隧道边界对其竖向位移场的遮拦作用增强,从而要求盾构在穿越时的参数调整应具有一定超前性.

2 穿越危旧敏感建筑物时的控制

2.1 地面复杂超载条件下的沉降规律

盾构穿越房屋时的地层位移场与无房屋时明显不同.在同样的施工条件下,浅基础砖混结构房屋的自重(层数)对地层沉降量影响较大;而房屋基础刚度对沉降的不均匀性产生影响.

2.2 砌体结构房屋的变形参数及其控制

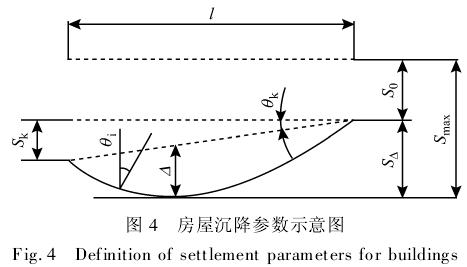

砌体结构房屋纵、横墙体在每个方向上将产生均匀沉降、整体倾斜、弯曲.其沉降参数(见图4)包括总沉降量Smax、均匀沉降量S0、差异沉降量SΔ、整体倾角θk、整体倾斜率k(=tanqk=Sk/l)、挠度Δ、曲率K=1/R、局部倾角θi、沉降坡度I(=tanθi).

2.3 4种差异沉降模式及控制指标

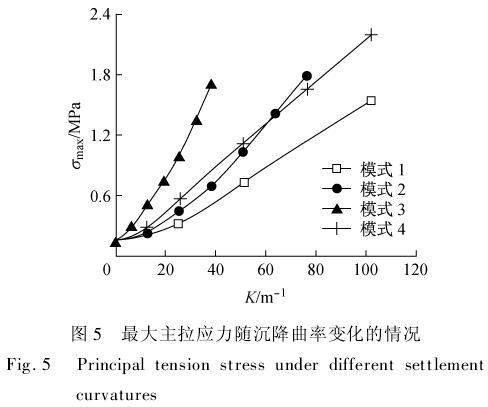

地基差异沉降引起的墙体变形呈不规则状.为了便于分析,将墙体变形曲线简化为圆弧形或半径相等的圆弧段组合.可将墙体变形分为4种模式,即正态对称、正态单边、圆弧对称和圆弧单边.其沉降参数包括墙体长度l、差异沉降量S、Δ和K.在4种沉降模式下,最大主拉应力与沉降曲率的关系见图5.

2.4 位移场的动态特性

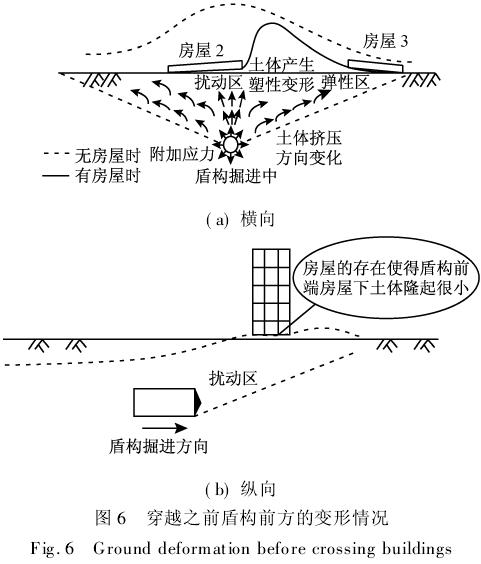

密集城区地面建筑分布复杂,对盾构掘进土压力参数的设定及其地面位移场分布规律产生较大影响.图6和7所示为盾构穿越前后盾构前方的变形情况.可见:当盾构试图以挤压状态从房屋下方软土中穿越时,预计本应发生一定抬升的房屋却反而出现下沉;受扰动破坏的塑性区土体被挤向自由地表而呈现出较大的隆起.

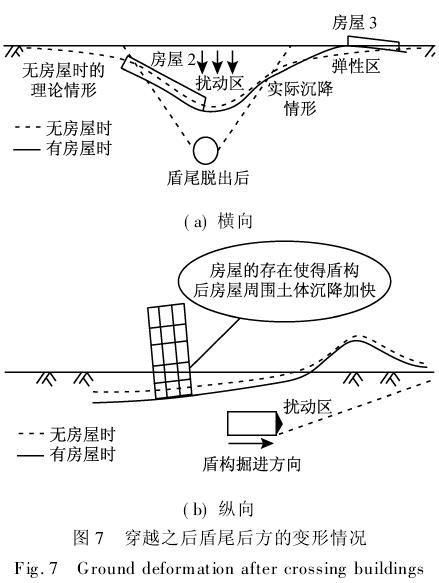

当盾构穿过房屋之后,由于盾尾间隙的存在及深层土体的塑性流动,在自重荷载的作用下,房屋的沉降速度加快,且最终的沉降量显著增大(见图7).

2.5 盾构穿越地面建筑的施工参数

2.5.1 侧穿单栋敏感建筑物的正面土压力 由于

穿越房屋时盾构的正面地层压力处于复杂的偏载状态,因此,根据理论预测和关键点的实时监测反馈,适时调整土压力,以控制其隆沉.

当地表有房屋时,在盾构正面附加压力的作用下,邻近房屋的自由地表主要发生隆起,且比地表无房屋时的隆起量大;而房屋在盾构正、负附加压力的作用下均发生了沉降,并向隧道一侧倾斜[6].

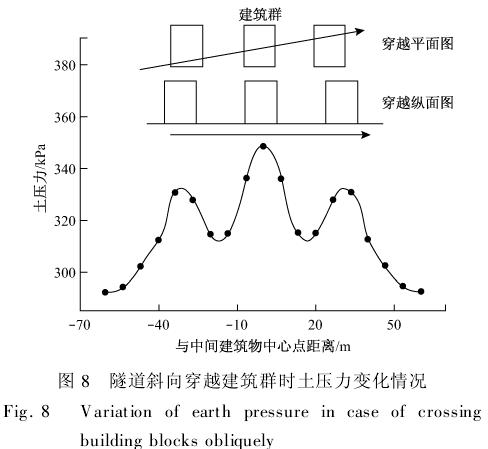

2.5.2 穿越建筑群的正面土压力

当建筑密集分布时,盾构穿越区域范围的地应力升高,并呈现出一定幅度的跳跃式变化特征,在建筑物轴线达到最大值,见图8.

在盾构穿越施工时,建议盾构土仓压力设定为比穿越区域的应力均值高20~40 kPa.特别地,当盾构斜向穿越建筑群时,其土仓压力跳跃幅度较大而应根据地层变形趋势及时调整.

3 地铁盾构下穿建筑桩基础的控制

3.1 桩基下方附加应力分布

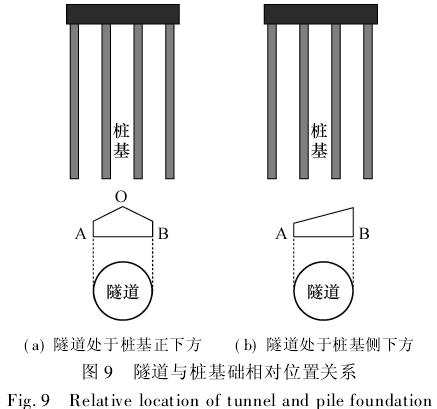

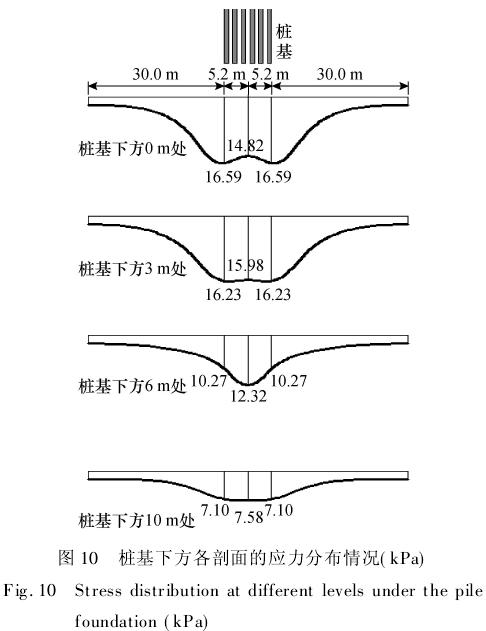

当隧道处于桩基下方(见图9)时,成型的盾构后方隧道或盾构正面受到了桩基础引起的附加应力作用,对盾构掘进施工的土仓压力设定及盾尾后方成型隧道造成了不利的影响,如图10所示.

采用数值模拟分析可知,在距离桩基础较近的范围内,应力最大点并不在群桩的中心而是在群桩边缘.其应力分布为:中间最小、从群桩的中心到群桩边缘而逐渐增大;然后,从群桩边缘向外而逐渐减小,呈现出马鞍形分布特征;随着深度增加,转化为抛物线形分布,即在群桩中心处的应力最大,向外而逐渐减小

由图10可见,群桩中心的应力随深度变化而先增后减,对于小直径管桩,在桩底3~6 m时的附加应力降幅明显,局部应力集中现象基本消失,呈现出均匀分布的变化趋势,对盾构控制有利.

3.2 穿越桩基础的控制措施

首先,调查桩基类型,分析桩基承载力及其承载特性,准确定位桩基深度及其与隧道的位置关系.

当盾构在桩基下方穿越时,盾构顶部至桩底的距离应控制在3 m以上,并适当提高盾构正面压力;而对于高承载力的桩基础,则其间距应进一步加大.

当盾构侧向穿越桩基础时,应尽量避开预制管桩的接头部位;在盾构穿越过程中,正面压力应保持稳定,并随时检查出土状况并保持出土通畅均匀;盾构同步注浆应采用稠度和密度较大的浆液,管片脱出后应补充压浆,以保持盾尾压力而防止地层应力松弛.

当盾构需切割穿越桩基础时,桩端突沉或刺入沉降可导致桩基承载力下降而危及建筑物安全,还可导致桩端集中荷载作用于盾构隧道顶部,对隧道结构产生极为不利的影响.因此,一般应采取桩基托换或对桩端进行地基加固处理.

4 结 语

地铁盾构穿越建(构)筑物的类型众多、问题纷繁复杂,本文不能概全,仅能根据部分成功案例阐释一般规律.但凡如此,必须依据科学,具体问题具体分析,不可以简单工程经验类比应对,谨防误判.

参考文献:

[1] 刘建航.上海地铁一号线地下工程的技术概要[J].建筑施工,1996 (1): 5-8.

LIU Jian-hang. Technical summary on underground engineering for Shanghai No.1 metro line [J].Architecture Construction, 1996 (1): 5-8.

[2] 肖立,张庆贺.盾构长距离下穿铁路股道引起的地表沉降分析[J].上海交通大学学报, 2011, 45(5): 672-676.

XIAO Li, ZHANG Qing-he. Study on ground settlement caused by shield tunneling long distance across multi-tracks[J].Journal of Shanghai Jiaotong University, 2011, 45(5): 672-676.

[3] 陈亮,黄宏伟,王如路.近距离上部穿越对原有隧道沉降的影响分析[J].土木工程学报, 2006, 39 (6):84-87.

CHEN Liang, HUANG Hong-wei, WANG Ru-lu.Analysis of the observed longitudinal settlement of a tunnel caused by an adjacent shield tunneling on top[J].China Civil Engineering Journal, 2006, 39 (6):84-87.

[4] 廖少明,杨俊龙,奚程磊.盾构近距离穿越施工的工作面土压力研究[J].岩土力学, 2005, 26 (11): 1727-1730.

LIAO Shao-ming, YANG Jun-long, XI Cheng-lei. Approach to earth balance pressure of shield tunneling across ultra-near metro tunnel in operation[J].Rock and Soil Mechanics, 2005, 26 (11): 1727-1730.

[5] 廖少明,余炎,李文林.地中弹性边界对盾构近距离掘进位移场的影响[J].岩石力学与工程学报, 2005,24 (19): 3534-3540.

LIAO Shao-ming, YU Yan, LI Wen-lin. Effects of elastic boundary in ground on displacement field

induced by shield tunneling[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24 (19): 3534-3540.

[6] LIAO Shao-ming, LIU Jian-hang, WANG Ru-lu.Shield tunneling and environment protection in Shanghai soft ground[J].Tunneling and Underground Space Technology, 2009, 24 (4):454-465.