城市综合交通枢纽地下空间一体化建设技术

摘 要:针对改建铁路宁波站综合交通枢纽工程的设计情况,分析了我国软土地区以铁路客站与换乘地铁为主体,综合公交车站、中/短途客运站等其他换乘交通的地下空间一体化建设工程,特别是对其实施筹划、基坑开挖中的临时铁路便桥设计、一体化建设的结构统筹以及纵向沉降耦合等问题进行了深入研究,提出了合理有效的应对措施.

关键词:综合交通枢纽;地下空间;一体化建设

随着城市建设的发展,轨道交通规划与城市规划相互融合,一大批集国家铁路(简称国铁)客站、地铁车站以及其他换乘交通于一体的新型城市综合交通枢纽应运而生.其中,国铁站房与地铁换乘通常采用将地铁车站垂直于国铁线路,并设于国铁站房地下中央出站通道下方,以实现“零换乘”的便捷换乘。

但在我国沿海软土地区建造此类工程时,由于呈层分布的饱和黏性土、粉性土以及砂土具有高含水率、孔隙比、灵敏度、压缩性和低强度等特点,由此带来了在超深、超大基坑[1]、坑中坑[2-3]及相邻坑[4]施工时的安全性和稳定性及控制难题;同时,由于建造的地铁上方为国铁站房和集散广场,使得其上部荷载不一而出现国铁与地铁结构一体化的纵向沉降耦合及结构整体结合统筹的难题.另外,由于国铁施工工期紧张,必须在不中断其既有正线正常运行的前提下制定安全可行的工程实施方案.

本文结合近年来承担设计的改建铁路宁波站改造工程,针对其铁路站房与换乘地铁、其他换乘交通方式以及南北广场地下空间一体化建设的工程实践,对我国软土地区城市综合交通枢纽地下空间一体化建设中的工程实施筹划、基坑开挖中的临时铁路便桥设计、一体化建设的结构统筹及纵向沉降耦合等问题进行分析,并提出合理有效的应对措施.

1 工程背景

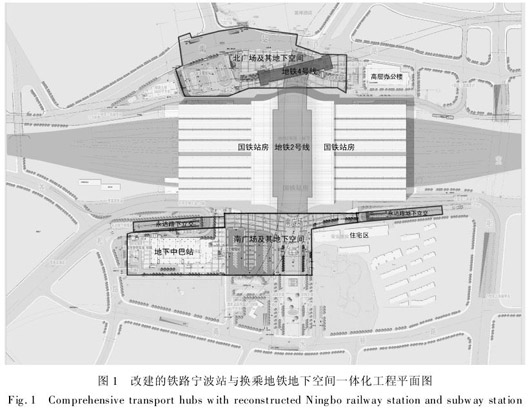

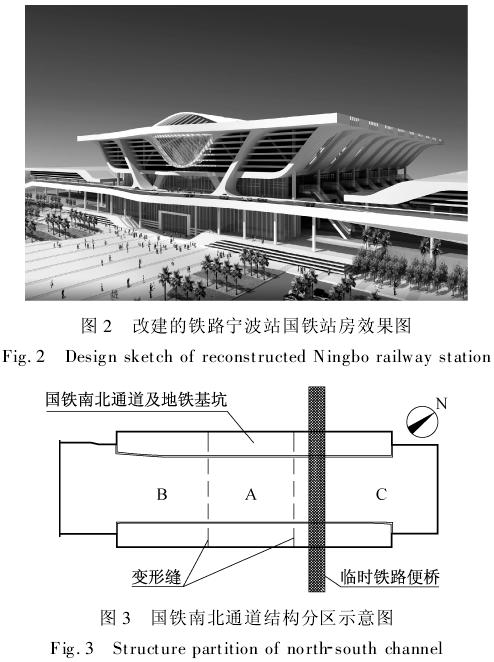

改建的铁路宁波站是华东地区铁路网的重要枢纽,位于萧甬铁路的终端、宁波市海曙区西南老城的宁波站既有站场上.改建的宁波站主要由铁路枢纽宁波站及宁波地铁2、4号线换乘站组成,涵盖了南北城市地下广场以及南侧永达路地下立交等公共市政设施,形成了集国铁、地铁、公交设施于一体的大型综合交通枢纽,其建筑总面积达30万m2.图1所示为其平面图,图2为改建的铁路宁波站国铁站房效果图.

本项目主体基坑为国铁南北通道与地铁2号线车站共建,而且既有运营正线横跨了项目的主体基坑.主体基坑长265 m,宽123 m,最深达24 m.主体基坑北侧为车站北广场地下室、地铁4号线车站以及地铁2、4号线换乘节点基坑,其开挖面积大、开挖深度深且呈多级分布,开挖深度分别约为9、20及27 m;主体基坑南侧为车站南广场地下室、中/短途客运中心及永达路地下立交基坑,其开挖面积也较大,开挖深度分别约为4.5、6.0及11.0 m.

2 地下空间一体化建造的实施筹划

2.1 基坑开挖的实施筹划

2.1.1 主体基坑 根据铁路部门的要求,在改建铁路宁波站工程施工期间,既要保证既有正线的正常运营,又要在2 a内完成本项目的永久正线铺轨.为此,不能采用传统方法施工,需进行科学运筹,在安全可行的前提下满足铺轨节点的要求.

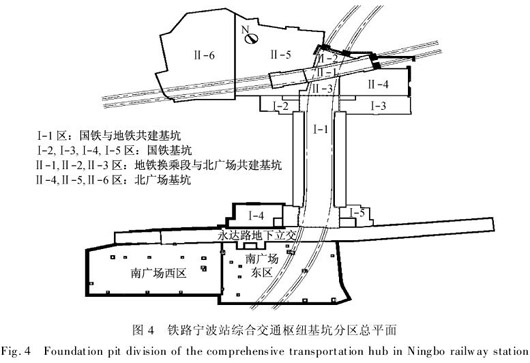

经过多方比选,工程实施筹划采用在基坑中先架设临时铁路便桥而过渡既有正线,以保证既有正线的正常运行.基坑采用整体一次性开挖,铁路便桥在基坑开挖中临空承担列车运行,从而缩短了1 a工期,满足了工程铺轨及完工节点的要求.其具体的实施方案为:在主体基坑整体开挖前,将既有正线临时搬迁至既有的其他线路,并在既有正线位置施工临时铁路便桥;便桥施工完毕后,将正线复位;然后,一次性整体开挖南北通道及地铁基坑.为了尽早满足铺轨节点要求,根据国铁站房的变形缝设置,在基坑回筑时分为3个区,永久正线段为A区(见图3).

在图3中,A区回筑阶段应保证支撑避开结构柱,使得A区不拆撑而快速回筑至轨道层;B、C区拆撑回筑,从而既可满足正线运营不中断,也可满足永久正线铺轨节点的要求.

2.1.2 南北广场基坑

(1)北广场施工筹划.如果采用传统方法施工,需待国铁主体基坑出地面后,方可开挖北广场地铁2、4号线换乘段基坑,以保证基坑开挖的安全性和稳定性,但这既不能满足国铁车站的运营节点要求(国铁车站北侧落客平台位于北广场地铁2、4号线换乘段),又不能满足地铁2号线的施工筹划.

为此,根据北广场地铁2、4号线换乘段开挖深度的差别,将其划分为形状较为规则的

-1、

-2及

-3区(见图4).其工程实施筹划如下: 在开挖国铁主体基坑的同时,开挖施工

-1区(开挖深度最深,达25~27 m);④在

-1区的地铁2号线站厅层板达到强度后,可依次开挖施工

-2及

-3区;(四)待

-2及

-3区地铁2号线站厅层板达到强度后,可依次开挖施工

-4、

-5及

-6区.其中,根据场地拆迁的实际进程,在

-6区拆迁按时完成的前提下,

-5及

-6区可合并为一个分区进行施工.由此可在国铁车站结构封顶的同时,完成北广场地铁2、4号线换乘段的结构施工,并满足相关业主的时间节点要求.

(2)南广场施工筹划.作为国铁主体基坑的重要出土通道,车站南广场及永达路地下立交需在国铁主体基坑完成土方开挖且在底板施工时进行开挖施工.考虑到南广场及永达路地下立交开挖面积较大、开挖深度较浅的工程特点,可以保证南广场与永达路地下立交与国铁车站同步投入使用.

2.2 临时铁路便桥安全性和稳定性设计

根据铁路要求,在基坑开挖期间设置的临时铁路便桥需保证列车以45~80 km/h的速度正常过站.为此,铁路便桥既要满足基坑开挖过程中的安全性和稳定性,又要满足不同的列车动荷载作用下便桥变形和结构共振的控制要求.

2.2.1 临时铁路便桥方案比选 在方案设计的过程中,拟定出2种临时铁路便桥的设计方案,即传统铁路临时便桥方案和临时角钢格构立柱支托现浇钢筋混凝土梁板方案.通过综合比较2种方案的优、缺点及其技术经济,最终确定了临时角钢格构立柱支托现浇钢筋混凝土梁板的临时铁路便桥方案.

2.2.2 临时铁路便桥设计

(1)设计参数的选取.临时铁路混凝土便桥的设计参数如下: 采用

1 m的钻孔灌注桩作为便桥桩,桩间距为6 m,角钢格构柱采用4根Q345B级钢(L200 mm×20 mm),现浇混凝土梁板采用C40混凝土;④临时过站线路为客货共线,限制速度为客车80 km/h,货车45 km/h;(四)正线线间距按既有正线确定为5.3 m; 按规范

[5]要求考虑桥面2期恒载、人群活载以及列车活载; 考虑现浇混凝土的收缩、徐变以及结构的温度变化.

(2)计算模型的选用.建模计算分别采用软件SAP2000及PKPM,以确保临时便桥的安全性及稳定性.除了对临时便桥结构的受力进行计算外,还分析了其在列车荷载及结构自重作用下的沉降位移和基坑开挖卸载产生的隆起位移的叠加影响.另外,分析了列车动荷载作用下的临时便桥结构振动情况.

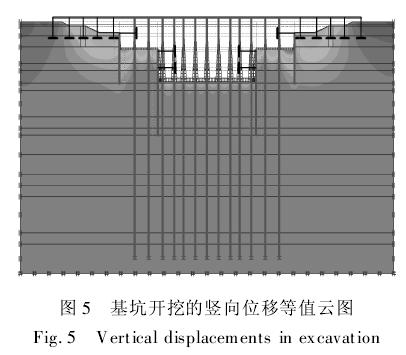

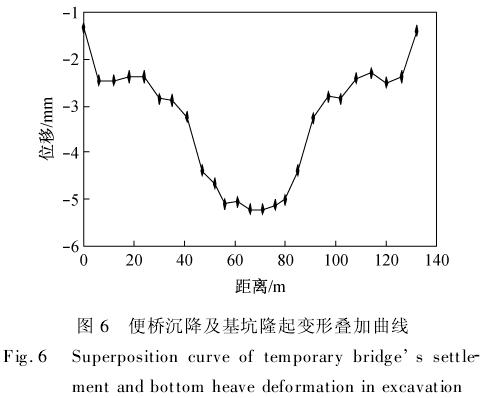

(3)临时便桥结构的沉降及隆起计算.在设计临时便桥的过程中,既要考虑深基坑在开挖卸载状态下土体回弹引起的便桥结构隆起,又要考虑在列车荷载作用下便桥结构的自身沉降变形.图5所示为基坑开挖过程中基坑及便桥的竖向位移等值云图,图6为便桥沉降及基坑隆起变形的叠加曲线.

经分析计算,考虑基础沉降及基坑隆起变形叠加后,临时便桥结构的沉降可控制在5 mm左右,满足列车运行速度≤80 km/h(客车)以及≤45 km/h(货车)时的使用要求[5]。

(4)结构振动频率.为了确保临时便桥结构的安全性以及列车行驶的舒适度,当列车运行速度≤80 km/h时,在承载力满足的前提下,临时便桥结构还需满足以下要求[6]: 计算所得临时便桥结构的振动频率不能接近于列车的振动频率0.842 Hz,以避免列车振动引起便桥结构的共振,以对结构安全性及行车舒适度产生不利影响;④临时便桥结构振动频率需大于规范[6]规定的自振频率1.106 Hz.

经建模计算,得到临时便桥结构的振动频率为1.469(SAP2000计算结果)和1.405 Hz(PKPM计算结果).可见,临时便桥结构的振动频率均能满足规范和列车运行速度≤80 km/h时的使用要求.

3 一体化工程中深大基坑、坑中坑及相邻坑的安全性及稳定性设计应对

工程项目的主体基坑为国铁南北通道与地铁2号线车站共建,基坑总面积约3万m

2.其中,国铁南北通道区域开挖深度约10 m,地铁区域为坑中坑,开挖深度约21~24 m.另外,因地铁及国铁工期节点的要求,需在开挖主体基坑的同时,开挖施工北广场地铁2、4号线换乘段

-1区基坑,基坑总面积约2 400 m

2,基坑开挖深度约25~27 m.

3.1 深大基坑、坑中坑及相邻坑的工程难点

3.1.1 主体基坑施工的复杂性 由于基坑为国铁南北通道与地铁车站基坑的共建基坑,经多方案比选后,最终确定采用分级放坡、钻孔灌注桩+止水帷幕以及地下连续墙围护形式;同时,为了满足国铁永久正线的铺设节点要求,在主体基坑回筑阶段,正线段支撑避开结构柱且不拆撑先行回筑.因此,施工难度大、工艺复杂且对工程实施统筹要求高.

3.1.2 超深大基坑、坑中坑及相邻坑工程的风险性

项目主体基坑属于深大基坑工程,一次性开挖面积约3万m2,并设3层地下结构.其中,国铁南北通道基坑开挖深度约10 m,地铁车站基坑开挖深度约21~24 m.为此,进行大规模基坑开挖具有一定的风险;同时,大体量的土体开挖卸载将对周边环境造成较大的影响,且基坑开挖超深后将面临承压水突涌的工程风险.

另外,北广场地铁2、4号线换乘段

-1区基坑开挖深度约25~27 m(同样面临超深基坑开挖过程中承压水突涌的工程风险),其与国铁主体基坑的距离(约24 m)约在1倍开挖深度以内.由于

-1区基坑与国铁主体基坑同步开挖施工,在设计时需慎重考虑相邻深大基坑施工的相互影响.

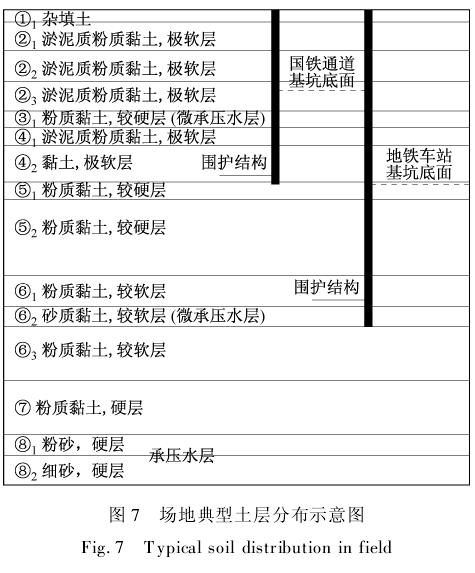

3.1.3 软弱及不良地质条件 图7所示为本文施工场地的典型土层分布.可见,其中存在较厚的软弱土层,在基坑开挖深度范围内,第④1层灰色淤泥质黏土、第④2层及第④3层灰色淤泥质粉质黏土、第 1层灰色淤泥质黏土和第 2层灰色黏土均为高含水量和压缩性、低强度的软弱淤泥土及黏土,厚度约15 m,具有明显的触变及流变特性,受扰动后的强度降幅较大.因此,对基坑支护结构的强度和变形控制要求很高.

此外,场地内存在较多的废弃地下工程桩和旧有建筑遗留基础等障碍物,在施工实施前,必须确定有效合理的措施和设备予以清障,以确保桩基础和围护结构的施工质量以及基坑开挖的安全.

3.2 坑中坑基坑设计方案的选定

由于项目工期紧,若从地面开始开挖主体基坑,根据国铁南北通道及地铁区域开挖的深度,需设4~5道钢筋混凝土支撑,工程量较大且不能满足铺轨节点的要求.因此,经多方案比选后,选定以下基坑设计方案:

基坑开挖采用2级放坡加灌注桩及搅拌桩止水帷幕,设1道混凝土支撑,并首先开挖国铁南北通道基坑,待开挖至10 m深且在施工国铁通道底板时,再开挖地铁车站基坑,其开挖深度最大至24 m.地铁基坑围护结构采用厚0.8 m的地下连续墙,设2道混凝土支撑.采用此方案比传统基坑支护方案可节省1道支撑,并可节约工期和造价.另外,通过设置临时铁路便桥过渡即有正线,可使基坑实施一次性整体开挖,节约工期1 a以上,从而保证了工程的工期要求.

3.3 相邻坑施工的安全性和稳定性控制

北广场地铁2、4号线换乘段

-1区基坑围护结构采用厚1.0 m的地下连续墙,设2道钢筋混凝土支撑和4道钢管支撑,其与国铁主体基坑之间的

-3区暂不开挖,采用三轴水泥土搅拌桩对

-3区土体进行加固,以增加

-3区的土体强度,减少

-1区基坑与国铁主体基坑开挖的相互影响.

另外,针对深基坑开挖过程中降承压水对基坑及周边环境的影响,事先进行现场抽水试验,并对降压产生的周边环境沉降进行评估,以优化降水设计;同时,缩短降压滤管、加深止水帷幕并增大渗流路径,分级按需降压、缩短降压时间和控制总抽水量[1].

4 一体化共建结构纵向沉降耦合分析

由于国铁支承结构跨度大、柱网密度小,造成了集中柱荷载较大,且部分柱荷载经地铁2号线车站结构传至底板和基础.而位于软土地区地下2层的地铁车站结构体型细长且整体刚度较小,上部荷载部分为国铁站房、部分为集散广场,在上部荷载的不均匀影响下,易造成地铁车站基础的不均匀沉降和开裂,以及在连接口部位拉裂漏水等,不仅影响地铁运营的安全,而且使得基础的差异沉降很大,并导致上部混合框架结构和国铁支承结构产生次生应力,进而影响国铁的安全.因此,需严格控制一体化共建结构的纵向变形量.

综上所述,在软土地区建造大型铁路交通枢纽时,还面临各结构体之间的工后沉降耦合技术难题,应采取相应的工程技术措施予以控制和解决.

由国铁主站房结构的计算结果(见图8)显示,站房结构柱底反力极不均匀(柱底最大轴力为最小轴力的2~6倍),将会造成较大的纵向差异沉降.但地铁车站的使用功能要求结构不能设置变形缝,因此,只能通过桩基的合理布置来调整结构的不均匀沉降.为了增加基础刚度和加强地下室的防水效果,地下室底板采用钢筋混凝土筏板与钻孔灌注桩共同组成的桩筏基础.

为了分析国铁与地铁共建一体化结构的受力及纵向工后沉降耦合的规律,采用Boussinesq解与Mindlin弹性半空间理论以及基于Mindlin中厚板理论的弹性解析相结合的计算方法,并考虑实际底板结构的刚度,综合运用三维有限元法进行计算分析.通过理论分析、数值计算、工程设计、模型实验及现场测量等手段,并采取针对性的措施予以控制[7].

经过多次的试算和桩基调整,最终确定桩基布置应遵循在国铁高架桥柱下集中布桩、并在地铁中柱底板下适当位置增设沉降控制调节桩的原则,以控制不均匀沉降和底板变形.同时,在地铁车站采用叠合墙结构,充分利用地铁车站地墙在土体内的竖向承载力,在与地铁及国铁桩基础共同作用下,达到控制车站底板纵向沉降的目的.

5 结 语

本文结合近年来承担设计的集铁路客站、地铁车站及其他换乘公共交通于一体的铁路宁波站城市综合交通枢纽地下空间一体化建设的工程实践,对我国软土地区综合交通枢纽地下空间一体化建设中的工程实施筹划、基坑开挖中临时铁路便桥及既有正线正常运行的应对、深大基坑及坑中坑、相邻坑的安全性和稳定性、一体化共建结构的纵向沉降耦合等难题进行分析,所得结果及应对措施可为软土地区同类城市地下空间一体化建设的设计和施工提供借鉴

参考文献:

[1] 贾坚,谢小林.上海软土地区深大基坑卸荷变形机理[J].上海交通大学学报,2009,43(6): 1005-1010.

JIA Jian, XIE Xiao-lin. Unloading deformation mechanism of deep-large excavation in shanghai clay area[J].Journal of Shanghai Jiaotong University, 2009, 43(6):1005-1010.

[2] 龚晓南.关于基坑工程的几点思考[J].土木工程学报,2005,38(9): 99-102.

GONG Xiao-nan. Considerations on foundation pit engineering [J].China Civil Engineering Journal, 2005,38 (9): 99-102.

[3] 周志强,钟显奇,宋金良,等.广州海心沙地铁站坑中坑支护技术[J].施工技术,2011,40 (1): 86-89.

ZHOU Zhi-qiang, ZHONG Xian-qi, SONG Jin-liang,et al. Support technology of pit in foundation pit of haixinsha metro in Guangzhou [J].Construction Technology, 2011, 40 (1): 86-89.

[4] 张睿华.深大基坑内相邻基坑施工时的相互影响分析[J].建筑施工,2008,30(10): 869-871.

ZHANG Rui-hua. Analysis of mutual impact of nearby foundation pits construction in deep and large foundation pit [J].Building Construction, 2008, 30(10):869-871.

[5] 铁建设函[2005]285号,新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定[S].

[6] 铁运函[2004]120号,铁路桥梁检定规范[S].

[7] 贾坚,谢小林.上海地下综合体的建造模式及沉降耦合控制[J].建筑结构, 2009, 38(9): 71-73.

JIA Jian, XIE Xiao-lin. The construction mode and settlement coordination of underground urban complex in Shanghai [J].Building Structure, 2008, 38 (9):71-73.