摘 要 该文通过对北京地铁的调查研究,分析总结北京地铁空间艺术性设计的发展及现状,并从空间、色彩、文化及其他个性元素的处理等方面,探讨地铁空间艺术性设计的手法,以期对今后的设计实践提供借鉴及参考。

关键词 北京 地铁 空间艺术性设计

在以往的地铁车站设计中,往往因为过于追求建造的经济性与结构的合理性导致设计语言的缺失,而且由于处于特殊的地下空间,地铁站的内部环境有其先天的不足:人流如潮、川流不息,容易造成使用者的不适感和紧张感;自然采光缺乏、噪声和湿度的超常性增大以及新鲜空气的缺失,也使人产生不良的生理与心理反应。

随着社会的进步和人们对地铁空间品质要求的提高,地铁空间渐渐突破了功能、经济和结构的制约与统摄。如何通过艺术性设计,来改善地铁空间的封闭性和压迫感,提高视觉的舒适度和心理的愉悦度,以及在文化特性、精神需求方面强化和提升地铁空间的品质,是地铁设计必须考虑的重要问题。

1 北京地铁空间艺术性设计的发展现状

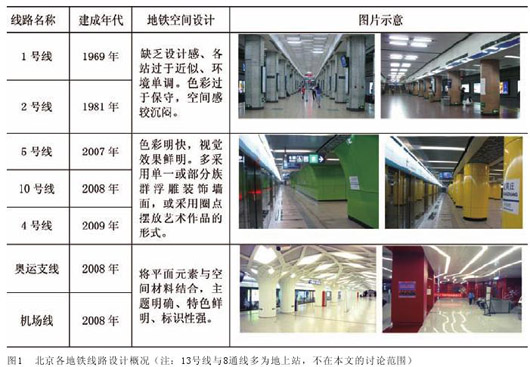

北京城市轨道交通系统自1969年1号线建成通车以来,在缓解城市交通压力方面做出了巨大贡献。在其发展过程中,地铁空间的艺术性设计也取得突破性进展。下文以北京地铁的建成年代及设计风格为主要分类依据,简要分析比较了各条地铁线路的设计概况,以期对北京地铁空间艺术性设计的发展脉络有较清晰的认识。

1号线、2号线:

1号线、2号线建成于20世纪六七十年代,由于时代的局限性和各种因素的制约,人们对地铁的空间品质还没有清晰的认识,“重视技术轻视设计”的观念盛行。地铁建设沿用统一设计、统一布局的习惯,站内空间的设计效果被局限在技术系统之下,形成了套路化的风格。室内设计相对保守,采用大理石、水磨石等材料,稳重大方但略显沉闷,整体空间呈灰色调,色彩暗淡,缺乏设计感,而显单调。部分站点用壁画装饰墙体,但并没有起到美化空间的作用。

4号线、5号线、10号线:

5号线、10号线、4号线分别于2007、2008和2009年建成通车,在这个时期,由于社会的进步和公众观念的转变,地铁空间的艺术性设计已经受到普通重视。三条线路均采用明快的色彩,打破了地下空间的沉寂黑暗。采用共性为主,个性为辅的设计策略,线路特征明确,同时突出对重点站的设计。设计师有意识地运用灯光、壁画、雕塑等元素来提升空间品质,也涉及到文化氛围的营造。与之前的1、2号线相比,地铁空间的艺术品质已有了很大改善。但这三条线路多采用单一或部分族群浮雕装饰墙面,或采用圈点摆放艺术作品的形式,艺术作品的感染力稍弱,与观众的互动性差,难以在瞬间给人留下鲜明直观的印象。

奥运支线、机场线:

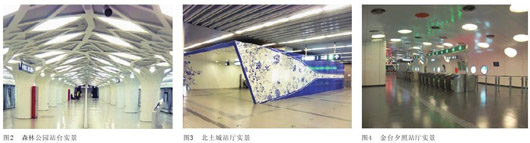

奥运支线与机场线是奥运工程的核心项目,于2008年奥运会前夕建成通车。这两条线路以“空间艺术化”为主题,打破了常规地铁的设计模式,将平面元素与空间环境结合进行一体化设计。本着一站一景的设计思路,将各站的地理特色与空间设计结合,大面积使用艺术元素和符号,强调空间的整体表现力,材料新颖,制作工艺富有创新精神。 “青花瓷”(图3)和“白色森林”(图2)等作品瞬间即可给人深刻印象,主题明确、特色鲜明、认知度高,同时加强了地下空间的秩序感,便于使用者识别定位。这是北京地铁空间艺术性设计的一次突破性进展,当然这要借助于奥运的契机、国家政府的有力支持及实力强大的设计团队。政治文化的力量在一定程度上推动了地铁空间设计质量的进步,促进了地铁设计的多元化。

2 北京地铁空间的艺术性设计手法

下文以北京地铁为例,从空间、色彩、文化及其他个性元素的处理等方面,探讨地铁空间艺术性设计的手法,以期对今后的设计实践提供借鉴及参考。

2.1 空间形式

建筑空间是地铁进行二次设计的背景与平台,通过空间形式的创新与创造、结构形式的突破与奇巧,会使室内设计取得事半功倍的效果。因此,空间形式对于提升地铁空间的艺术品质,具有十分重要的作用。

在满足舒适、安全、高效的前提下,尽量营造层次丰富的空间。通过体量、空间的比例尺度、界面的虚实营造鲜明的节奏感,这样不仅能有效地减小地下空间的沉闷感和压抑感,而且有利于形成丰富的空间效果。另外,空间的自由度影响到人的感知,在空间处理上应尽量舒展流畅,以弱化尺度有限而带来的压抑感,例如可采用曲面的天花配合柔和的灯光照明使空间更流畅。除此以外,表达结构的感性已成为近期地铁空间设计的重要理念,结构不仅仅被看作是承重或支撑构件,而将其作为具有丰富表情的表达语言,使结构真正展现其感性的一面,也是加强空间艺术性设计的一个重要手段。

北京地铁10号线金台夕照站(图4),结合土建隧道的原貌形成墙顶一体的大曲面拱形空间, 以表达交通空间流畅、舒展的特征。8号线森林公园南门站(图2),柱与顶篷通过表面线性的肋加以联系,形成了一个连续空间的结构,颇具重量感的柱子、肋线分明的拱顶,展示了生动的结构体系与力的传达,同时提供视觉的丰富性与兴奋度。

2.2 色彩处理

色彩是视觉环境的基本语素,也是一种十分经济有效的设计元素,蕴藏着丰富的情感和无声的语言,在室内空间中是人们感觉最直接的信息。

地铁空间的色彩可分为两大类:基础色和功能色。基础色服务于整体空间的效果(如墙面、天花、地板),功能色服务于不同功能的要求(标识、灯、柱、广告等)。要注意基础色与功能色的明度、色相与冷暖关系,基础色可使用明度高但彩度稍低的冷色,以扩大空间感,有助于消除地下空间沉闷压抑的氛围。在此背景下,可适当点缀一些彩度较高的功能色(可采用暖色),以增加地铁空间生动、活跃的气息。另外在色彩的处理上,要强调整体气势,不必拘泥于具体的细节,便于形成直观的印象。这样不仅可产生鲜明的视觉效果, 也可避免色系的混乱和不协调。标识设计宜采用纯净鲜艳、对比强烈、易见度高的色彩,同时要注意与整体环境的和谐统一。

金台夕照站(图4)在色彩选择上,采用橙红色,跳跃于白和黑的空间基色上,给乘客留下鲜明的瞬间印象。国贸站以中国水墨画的“黑——白——灰”为空间基础色,控制天花、地面、墙面和柱面, 以形成车站空间的整体感,也体现了中国水墨画“留白”的意境。

2.3 文化载体

地铁空间的文化氛围是体现艺术性设计的一个重要指标。在地铁空间的设计过程中,可根据车站周边的历史、文化等人文环境,将地域性的文化特色引入地下空间,与地面环境遥相呼应。针对设计主题选择有助于表现地域文化的装饰、陈设、材料,并通过环境艺术及装修艺术处理,使车站装修富有精神特质,形成对地域建筑文化的延续,营造场所感、亲和感和历史感。同时也有助于建立一个易于识别的环境,帮助人们形成清晰的感知和记忆。

5号线雍和宫站(图5),站台立柱全部采用正红色,台阶和护栏都采用汉白玉雕花制成,图案包括龙、牡丹等中国传统纹样,具有很强的民族特色,红白两色形成鲜明的对比,极具东方神韵。机场线东直门站选取老北京沙燕风筝为主要平面元素,将其形态有机组合,印刷在玻璃、墙面和金属上,配合北京城墙红和胡同灰,烘托出北京传统与现代共存的风貌。

2.4 个性元素

个性元素在地铁空间的设计中往往起到画龙点睛的作用,虽然面积不大,却能表现出丰富多彩的艺术特色,具有平淡之中见神奇的力量。它涵盖的内容极为广泛,包括:壁画、雕塑、灯光、广告、标识等,极大地丰富了地铁空间艺术性设计的手段。

准确地表现光影是表达情感和创造环境氛围的有效手段,在主要依靠人工照明的地铁空间,光的作用十分显著。当空间因功能的约束而显得呆板时, 可以通过推敲采光形式,利用光影的可塑性产生富于动感的光影来强化空间的动势, 使空间变得丰富饱满。10号线北土城站(图6)采用不规则排列的光带平行于轨道分布,既起到了引导作用,又表现了交通建筑空间所特有的“速度感”,体现出照明设计的艺术性。

墙壁装饰作为地铁空间中的一大景观,不仅起到了美化空间的作用(图7),更在展现中国文化的悠久灿烂以及北京文化的风采方面发挥作用。利用主题墙还可加强地下空间的定位效果,方便乘客识别主题墙侧的联络通道, 削弱对导向的依靠, 回归到依据建筑、环境为参照定位的最初状态。地铁中的壁画、雕塑等艺术作品,宜选择简洁明确的大众化题材,符合地铁空间中快速欣赏的行为特征。

新的功能要素的引入,也将增加地铁空间的艺术气息,它使地铁空间不再仅仅是纯粹功能性的交通空间,而是旅途中的舒适驿站。北京地铁4号线推出了“4号美术馆”的公益项目(图8):在站厅设置展区,用于展示艺术作品,为乘客的旅途增添艺术感受,在换乘的同时给使用者带来心理和精神上的平衡与满足。

装饰的主题化是地铁空间设计的重要特色,围绕主题,把构思渗透在整个场所之中,即便是细部也能辅助大环境传递空间的意义和精神层面的内涵,使建筑空间具有趣味性和可阅读性,人们在候车之余感受到文化的流淌和亲善的理念,提升了地铁建筑空间设计的整体形象。前文中提到的北土城站(青花瓷)和森林公园站(白色森林),利用平面元素和空间材料将室内空间的主题表达得十分到位,呈现出直观而丰富的视觉效果。

3 北京地铁空间艺术性设计的不足及发展趋势

显而易见,北京地铁空间的艺术品质在长期的发展过程中,已取得了很大进步,但仍然存在不足之处需要改善,例如:广告设计与室内空间不协调,导致视觉混乱;部分公共艺术品如同摆设,旅客视而不见,很难产生共鸣,互动性差;地下空间缺乏自然元素的引入;部分站点由于人流的嘈杂声和设备噪声都给人以听觉混乱感;缺乏从听觉、嗅觉及触觉角度的艺术性设计等。

因此,在今后的设计实践中,要不断分析总结前人的经验,为今后的创作提供参考。同时也注意改善其不足,例如:艺术品的创作,应充分考虑乘客的心理,有针对性地创作简单而有震撼力的作品,人们在快节奏的运动状态下只能感知相对粗略的信息,因此其视觉效果一定要便于乘客在瞬间捕捉到清晰的必要信息;要充分理解空间的设计主题,并以恰当的语言符号加以诠释;广告及标识的设计要和室内空间统一考虑,使其在传递信息的同时,给人以视觉享受和生活乐趣;以人为本,从视觉、听觉、嗅觉及触觉各个角度提升空间的艺术品质,例如:在特定时间播放功能性音乐,缓解压力,陶冶情操,或者采用软质的装修材料营造亲切感等;在条件允许的情况下,引入自然光线、水、绿色植物等元素,弱化地下空间和地上空间的差别;敢于采用新技术,从中解读材料技术、工艺水平及现代化施工给人带来的审美愉悦与联想等。

结 语

地铁空间已经成为多专业联合设计的结晶,是综合了大众审美、造价、维护、工艺等多方面因素的产物。它的特殊性与复杂性不会成为设计的羁绊,相反,这是创作的源泉和激发点。地铁空间的艺术性设计,对于提升地铁的空间品质十分重要,它具有诸多的内容,艺术性设计的目的在于改善或提升地铁空间的品质、增加人性化的因素考虑。

在日新月异的城市发展和建设中,地铁作为一种实用、方便、快捷的交通工具,几乎成为衡量一个城市运营能力、现代化程度以及城市形象的象征。而对于其空间的艺术化设计,也必然会成为人们越来越高的物质及精神品质追求的一种标志。通过“空间艺术化”处理,可以克服地下空间的密封、黑暗、无方向感等缺点,削弱乘客及工作人员的负面心理感受与联想,带来全新的行为体验。

参考文献

1 章明. 巴黎地铁空间设计新理念. 时代建筑,2000(4).

2 陈易. 欧美地铁车站内部环境设计. 时代建筑,2000(4).

3 王秋军.现代城市地铁空间环境特征.室内设计,2005(1).

4 汪晓蓉.浅析近期法国、英国地铁车站装修.现代隧道技术,2008(2).

5 刘弘.北京地铁10号线地下公共空间及出入口设计.世界建筑,2008(8).

6 叶宁.北京地铁奥运支线空间设计.世界建筑,2008(8).

7 关雅明,关雅平,朱建国.以广州与深圳地铁站为例分析地铁站空间设计.山西建筑,2008(12).

8 胡雁.地铁车站环境设计浅论. 世界建筑,2009(5).

9 陈岩,臧慧,宋季蓉.浅议地下轨道交通空间的环境景观设计.艺术与设计,2009(12).