【摘 要】在特定砂卵石地层中有关深基坑侧向变形时空演化特征的研究还不多见。以成都某地铁车站深基坑为例,通过变形监测数据分析基坑各代表性围护桩单体的侧向变形过程及其在平面和竖向上的空间差异,总结成都深基坑变形的时空演化特征和规律,并给出其设计和安全施工要点。

【关键词】深基坑;围护结构;侧向变形,变形监测;时空演化

1 引言

随着城市建设的深入发展,城市中心出现越来越多的深大基坑。这类工程往往位于交通繁忙、人流集中的中心城区,深基坑的安全稳定问题也越来越受到人们的重视。基坑变形大小和变化规律不仅关系到基坑本身的安全,也关系到周围建筑物及地下管线的安全。而且由于岩土材料自身固有的流变特性,在开挖过程中其围护结构内力与变形表现出明显的时间效应和空间效应[1]。在软土地区有关深基坑开挖变形的时空效应已有不少学者做过相关研究[2~5],而针对特定砂卵石地层条件的这类研究还不多见。另外,由于岩土材料的复杂多变性及各种计算模型的局限性,深基坑工程开挖变形的理论计算结果与实际往往存在一定差异,而现场原位监测结果在分析基坑变形特征、评价基坑稳定性方面具有独特的优势。

成都市主城区以冲洪积砂卵石土地层为主。本文以成都某地铁车站深基坑工程为例,通过变形监测数据分析各典型部位围护桩单体的变形过程及其在平面和竖向上的变形差异,总结其深基坑变形的时空演化特征和规律,并给出其设计和安全施工要点。

2工程概况

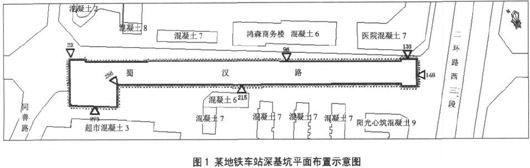

该车站位于成都市二环路与蜀汉路交叉口西侧的道路红线范围内(见图1),为地下2层单柱双跨10m岛式站台车站。车站有效站台中心里程:YDK25+917.000,车站外包总长为287.1m,车站标准段宽 18.7m,深 16.62m。西端盾构扩大端宽37.15m,深 19.93m。东端盾构扩大端宽 22.4m,深 20.53m。车站两侧建筑物密集,分布有多栋高层及多层建筑,地下有多条沿路管线通过,地面道路交通繁忙。

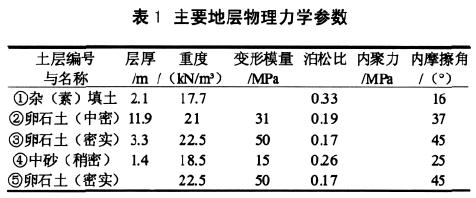

2. 1 场地工程地质条件

工程场地属岷江堆积阶地地貌,地形平坦,地面高程507.62m~508.61m。地层以表层人工杂(素)填土和第四系冲积层的砂卵石为主,局部夹薄层粉质黏土。人工杂(素)填土结构松散,层厚 1.6m~4.0m 不等;砂卵石层因深度不同呈稍密~密实状态。车站主体结构处于该砂卵石层中。场地地下水以孔隙潜水为主,枯水期地下水位埋深4.0m~5.0m,洪水期埋深2.5m~3.0m。场地内各主要地层的物理力学参数如表 1 所示。

2. 2 基坑围护结构

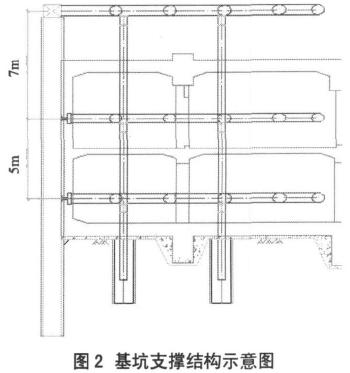

基坑围护结构采用人工挖孔桩 + 内支撑形式。人工挖孔桩采用 φ1200mm@2400mm,桩芯混凝土 C30,桩长 21m。桩顶设冠梁,桩间挂 φ10mm×φ8mm@150mm×150mm 钢筋网并喷射 150mm 厚 C20 混凝土,围护桩与挂网喷射混凝土间保证可靠连接。基坑初始地下水位埋深约 5m,施工期间采用管井井点降水,降水深度保持在基坑底0.5m以下。开挖过程中依次在-1m、-7m和-12m深度设置横向支撑,支撑采用直径 φ600mm,厚度 t=14mm 的钢管。支撑结构示意图如图 2 所示。

3侧向变形监测分析

3. 1监测方案

为确保基坑施工安全,在周边围护桩桩体中共布置了 27个测斜钻孔。为确保基坑施工质量和安全,施工过程中在周边围护桩桩体中共布置了 27 个测斜孔。测斜设备采用中国航天工业总公司第三研究院第33 研究所研制的产品———CX-03型伺服加速度式测斜仪。在施工过程中全桩长按规范[6]每天观测 1 次,步长为 1m。在变形比较大或出现异常情况时,选择步长为 0.5m。监测工作在基坑开挖前启动,到第一道支撑拆除后结束。监测时段区间:2010 年 2 月 24 日至 2010 年 8 月 7 日。

3. 2监测数据分析

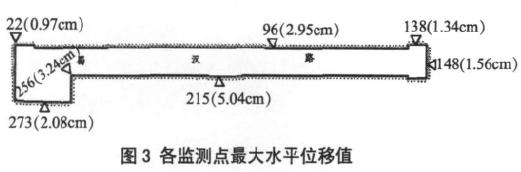

选取其中具有代表性的7个监测点(22#、96#、138#、148#、215#、256#、273#,见图 3)对基坑开挖变形的时空效应进行分析。

3.2.1空间效应分析

1)最大侧向变形分析

各代表性监测桩点的最大桩身侧向变形幅值如图3所示。

由图 3 可见,在基坑平面轮廓上,位于阳角部位的监测点256# 桩身最大变形值为 3.24cm,而阴角部位的 22# 桩身最大变形量值仅为 0.97cm,阳角部位变形明显大于阴角部位。位于基坑长边中点附近215# 和 96# 测点桩身最大变形分别为5 . 04cm 和 2 . 95cm ,而位于基坑短边中点附近测点 138# 、148# 、273# 最大变形分别为 1.34cm、1.56cm 和 2.08cm,可见,基坑轮廓长边中心部位变形幅度明显大于短边中心部位变形。

2)最大变形部位分析

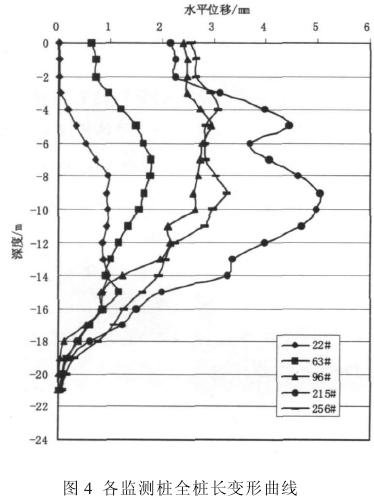

图 4 给出了开挖支护结束后 22#、63#、96#、215#、256# 测点的全桩长变形曲线。

由图4可见,各围护桩沿桩长在基坑段(基坑深16.6m)均表现出向坑内一定程度的侧向变形。在基坑竖向方向上,桩体最大侧移部位普遍在距桩顶6m~14m 区段内,应重点加强支护和监测。

3.2.2时间效应分析

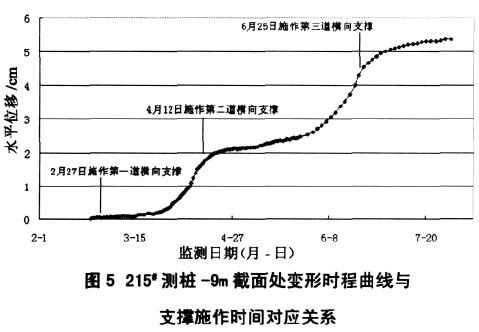

通过监测数据分析,215#桩的变形幅度最大,最大值发生在距桩顶约 -9m 截面处。根据施工记录,该处在 2010 年 2月27日、2010年4月12日和2010年6月25日分别完成第一道(-1m处)、第二道(-7m处)和第三道(-12m处)横向钢支 撑,图5 给出了该处侧向水平位移发展过程曲线与支撑施作时间的对应关系。

由图5 可见,第一道支撑施作前后,由于开挖深度较小,围护桩较长,该支撑对桩体变形影响较小;随着开挖深度不断加大,该处侧向变形开始加剧增长;2010 年 4 月 12 日第二道支撑施作之后,侧向变形速率明显减缓。随着开挖深度的进一步加大,坑底逐步远离第二道支撑,该处侧向变形又开始加速增长;直到 2011 年 6 月 25 日第三道横向支撑施作完毕后,变形速率才开始逐步减缓,并趋于平缓,直至开挖到位并施做底板。

综合分析图 4,215# 测桩-9m 截面处的侧向变形主要发生在第二道支撑和第三道支撑施作之前,变形幅值整体较小,合计在 5cm 以内。可见,基坑变形时程、变形幅度和变形速率与支撑施作时间密切相关,表现出明显的时效性。

4结论与认识

通过上述分析和研究,对该车站深基坑开挖的变形特征和时空演化规律主要有以下几点结论与认识:

1)空间效应方面:在基坑平面轮廓上,阳角部位变形明显大于阴角部位;轮廓长边中心部位变形明显大于轮廓短边中心部位变形。施工过程中应特别注意对阳角部位和长边中心部位的围护和监测;在基坑竖向方向上,围护桩均有一定程度往坑内的侧向变形,最大侧向变形普遍集中在距桩顶6m ~ 14m区段范围内,围护过程中应注意加强监测。

2)时间效应方面:施工过程的第二次和第三次开挖是整个围护体系变形的主要发生时段,约占整个变形量的85 % ~ 90 % 。 实际工作中应注意加强对该时段的监测。

3)监测结果表明:开挖过程中周边地表和建筑均未出现明显破坏性变形和沉降,变形量和变形发展趋势满足规范规定要求。可见,既有围护桩 + 三道横向支撑的围护结构形式合理地控制了该车站深基坑的时空演化过程,保证了工程施工安全。

【参考文献】

【1】刘建航,侯学渊.基坑工程手册[K].北京:中国建筑工业出版社,1997.

【2】刘燕,刘国彬,孙晓玲,等.考虑时空效应的软土地区深基坑变形分析[ J ] . 岩土工程学报 , 200 6,28(增 1): 1433-1436.

【3】唐世强.地铁深基坑支护体系内力及变形规律分析[J].铁道建筑,2008(11) :35- 39.

【4】刘建航,刘国彬,范益群.软土基坑工程中时空效应理论与实践(上)[J].地下工程与隧道,1999(3):7-12.

【5】刘建航,刘国彬,范益群.软土基坑工程中时空效应理论与实践(下)[J].地下工程与隧道, 1999 (4):10-14.

【6】JGJ120—99建筑基坑支护技术规程[S].