北京地铁浅覆土平行盾构隧道施工技术

[摘要]《地铁设计规范》GB50157—2003 规定盾构法区间隧道覆土厚度一般≥1. 0D( 隧道外廓直径) ,平行隧道净距一般≥1D,不能满足要求时应进行特别分析。北京地铁亦庄线宋家庄—肖村区间有 200m 区段最小覆土厚度4. 1m( 0. 68D) ,最小隧道水平净距仅 3. 0m( 0. 5D) 。通过对工程地质情况和周边环境进行分析,在工程经验基础上结合数值模拟,对地层和隧道结构的受力变形特征进行了研究,确定了盾构施工参数和掘进控制技术。信息化施工保障在未进行地层加固的情况下通过了此风险源。沉降监测结果揭示了北京地区小间距浅覆土盾构隧道沉降规律。

[关键词]隧道工程; 盾构; 浅覆土; 小间距; 注浆; 沉降

城市轨道交通线路的选定受限于工程环境,总是存 在 一 些 技 术 风 险 点。 《地 铁 设 计 规 范 》GB50157—2003[1]第 10. 1. 9 条规定盾构法施工的区间隧道覆土厚度一般≥1. 0D( 隧道外廓直径) 。第 10. 1. 10 条规定: 在用盾构法建造平行隧道的净距一般≥1D。当不能满足上述要求时,应根据土层条件、隧道间的相互关系、隧道孔径、施工方法等具体条件及隧道施工的先后次序,分析平行隧道的相互影响。

上海地铁在 1996 年即对盾构进洞段的浅覆土进行了研究[2],直径 11. 22m 的泥水盾构覆土仅为4. 2 ~ 6. 5m,采用冻结法加固进洞。 其后对盾构浅覆土隧道的研究[3-5]多见于上海、南京、成都等地,覆土厚度多为( 0. 5 ~ 1) D,对于 < 1D 的隧道往往对地层预先进行加固处理。北京地铁 10 号线小间距长距离盾构隧道[6-7]采用直径 6. 28m 盾构,双线盾构最小净距 1. 7m,净距 < 0. 5D 长度达到 237. 5m,采用了后行隧道超前加固、先行隧道内支撑等施工措施。严本征在博士论文[8]中建议将 0. 5D 处作为划分盾构近距离施工与超近距离施工的界线,同时总结了盾构施工微扰动、已建隧道本体加强及穿( 跨) 越区域土体加固等施工措施。

当前国内类似土质地铁隧道施工所遇情况多为小间距或浅覆土其中之一,也有成功的施工经验可以借鉴。然而针对小间距和浅覆土同时出现的情况,尚不多见。上海人民路公路隧道[9]双线采用直径 11. 58m 泥水平衡盾构施工,两条隧道结构净距离为 4. 07 ~ 5. 70m( ( 0. 36 ~ 0. 50) D) ,隧道覆土5. 87 ~ 14. 76m( ( 0. 52 ~ 1. 30 ) D) ,通过监测分析结果总结介绍了施工经验。

北京地铁亦庄线宋家庄—肖村区间隧道外径6m,采用最大外径 6. 28m 盾构施工。受周边环境影响,自里程 YK0 + 650—YK0 + 850 处,盾构隧道进入到浅 覆 土 及 小 间 距 区 段,最 小 覆 土 厚 度 4. 1m( 0. 68D) ,最小隧道水平净距仅 3. 0m( 0. 5D) 。隧道上覆土层为薄层粉质黏土和杂填土,地面正上方大部分区域位于居民小区底商门前沥青路面及绿化带内,极易发生地表出现过大变形、地面被浆液击穿等影响周边环境的工程事故。本区段在亦庄线全线施工风险中被排为 13 号风险源,风险评估等级为二级。在小间距且浅覆土共同作用下的绝对距离为已知最小。

1 工程概况

1. 1 概述

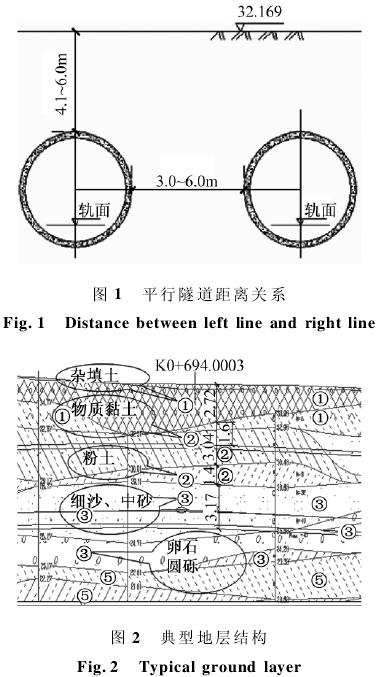

北京地铁亦庄线宋家庄—肖村区间隧道位于北京市南三环外双庙地带,线路受线形和周边环境影响,在里程 YK0 + 650—YK0 + 850 位置进入小间距浅覆土地段,左、右双线间距 3. 0 ~ 6. 0m,覆土厚度 4. 1 ~ 6. 0m,地面大部分区域处在顶秀欣园小区底层商户门前的沥青路面和绿化带内,隧道关系如图 1 所示。

1. 2 工程地质条件

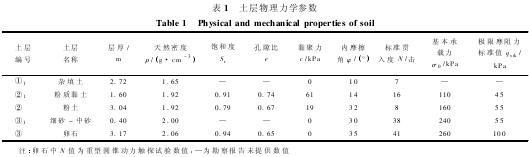

根据钻孔呈现的地层资料,按照地层沉积年代、成因类型及岩性,将本段区间范围内地层自上而下分为人工堆积层、新近沉积层及第四纪沉积层共 3 大类,按地层岩性及其物理力学性质进一步分为 9 个大层及其亚层,典型地层断面如图 2 所示,各土层物理力学参数如表 1 所示。

1. 3 水文地质条件

本区分布的地下水为 3 层,分别为上层潜水、潜水 ~ 承压水、承压水。潜水主要赋存于新近沉积的细砂、粉 砂 层 中,其 静 止 水 位 埋 深 为 13. 00 ~13. 10m,在隧道结构范围以下。

2 工程重点和难点

宋家庄—肖村区间小间距及浅覆土区段上覆土层主要为杂填土、粉质黏土等松散地层,平行隧道先后穿过此区段,后行隧道掘进时对隧道间土体产生二次扰动,使上覆土层的沉降产生叠加效应。同时,平行隧道间土体刚度降低,造成对先行隧道的地基约束力降低,在隧道两侧的土压力产生的压力差会导致隧道的偏移,增大隧道的变形。在掘进过程中,因隧道覆土较浅,上覆松散土体自重小于盾构推力产生的向上挤压力,易导致盾构隧道上方的土体向上隆起。而盾构在穿越隧道的过程中,为填充管片和土体之间的空隙、进行壁后注浆和二次补浆时隧道上方的松散中细粒浅覆土易产生地表隆起和土层击穿溢出浆液。为解决以上问题,需明确以下几个方面: ①盾构先后推进造成的地层扰动情况; ②隧道结构的受力反应情况; ③拟采用盾构施工参数和推进原则; ④拟采用的浆液配合比和注浆管理体系; ⑤完善的监测体系来进行信息化施工。

3 平行隧道地层扰动分析

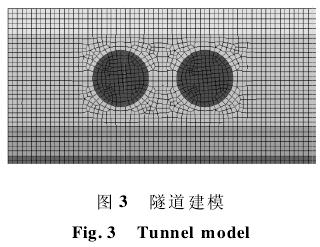

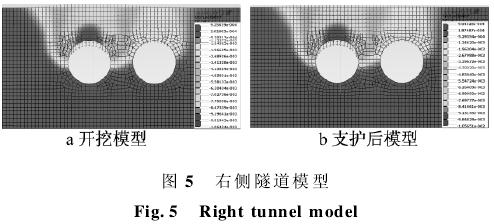

平行隧道双线小间距浅覆土问题可以简化为平面问题进行二维有限元分析,依据隧道所处实际地层和工况,建立数值分析模型,如图 3 所示。隧道间距取最小断面处,为 3m。两侧和下部依照经验各取 9m 范围( 1. 5 倍隧道直径,3 倍隧道净间距) 。四周采用平动约束支撑作为边界条件。土层从上到下依次为杂填土、粉质黏土、中细砂、卵石、粉土,依据勘察报告结合地区经验确定地层参数,采用莫尔库仑模型计算。先行开挖左侧隧道,施加支护结构,然后开挖右侧隧道,施加支护结构,通过各施工步序的地层沉降变化来分析盾构施工影响。

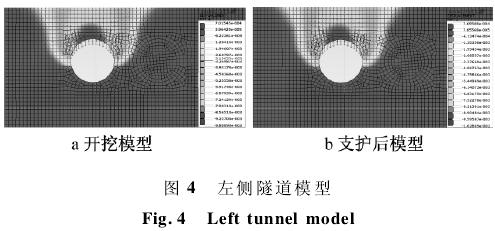

左侧隧道开挖以后,应力按释放 40% 考虑,此模拟工况为支护结构尚未施加且同步注浆浆液尚未形成支护强度时,土体位移场的变化。结果表明,隧道拱顶部沉降最大,为 9. 8mm,隧道正上方地表处位移约为 6mm,开挖影响范围接近 1 倍的开挖直径,沉降槽边缘沉降为 1. 3mm。右线隧道左侧拱肩处土体有轻度扰动,正上方处有 0. 7mm 微隆起,如图 4a 所示。

左侧隧道支护以后,开挖应力继续释放 30% ,此时因支护结构的作用,土体位移轻微增长,开挖半径顶部沉降增为 10. 2mm,增幅 3. 1% 。隧道正上方地表处位移增长为 6. 83mm,增幅约为 13. 8% 。如图 4b 所示。此处的分析结果表明,良好的同步注浆可以及时有效地抑制隧道土体的收敛变形,浆液要依据土体特性的不同而调整。对于松散地层来说,盾构的同步注浆浆液应有足够的稠度和早期强度以及早期抗变形能力,能够及时形成早期支护强度。对于早强型浆液易后期收缩的特性可以通过二次注浆来控制。通过模拟分析可以看出,如果土体变形在开挖时未能及时控制,土体变形将逐渐体现至地表沉降,即使隧道顶部土体变形被抑制后,地表沉降的增长率仍然为隧道顶部沉降增长幅度的 4 倍以上。而隧道周边土体变形损伤后,如果要抑制变形朝地表发展,则要考虑改变土体的特性,也就是说,往往要通过注浆等地基改良方法来实现。就盾构施工环境来讲,可操作性差,经济性也差。所以说,沉降控制的关键在于盾构开挖后初始沉降的控制。

右侧隧道开挖以后,应力按释放 40% 考虑,此时左侧隧道土体开挖应力完全释放。右线隧道拱顶部沉降最大,为 3. 4mm,右线隧道正上方地表处沉降约为 3mm,右线开挖影响范围已经至左线隧道正上方,沉降增长约为 0. 2mm,增幅较小; 而对左、右线隧道中间部位的沉降影响很大,最大沉降约为7mm,增长约为 75% ,如图 5a 所示。 分析原因,因为左线隧道经过时对地层产生第 1 次扰动,引起沉降的同时也改变了土体的力学性质,土壤结构的重构使土的密实性加大,结构性增强,在右线盾构二次通过的同时,右线隧道本身的沉降不如左线盾构通过时大。右线盾构最显著的影响是左、右线的交叉影响区域,也就是双线盾构中间部位,沉降显著增加了 75% 。

右侧隧道支护以后,应力继续释放 30% 至完全释放,此 时 双 线 盾 构 部 位 沉 降 略 有 增 长,增 幅 为5% ,其 余 部 位 土 体 沉 降 基 本 没 有 变 化,如 图 5b所示。

平行隧道数值分析结果表明,先行隧道开挖时的同步注浆支护很重要,抑制开挖即时沉降可以有效抑制地表最终沉降。先行隧道开挖影响范围可至后行隧道上方。后行隧道二次开挖时的影响范围主要在双线盾构隧道中间部位,即交叉重叠部位。而后行隧道上方土体自身沉降相比于先行隧道开挖的土体沉降较小。

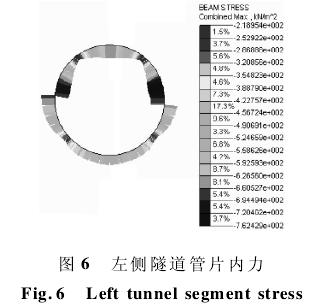

4 平行隧道管片结构内力分析

数值模拟结果表明,左侧隧道施加支护后,隧道管片结构内力包络图显示最大内力出现在两腰部,最大值为 764kPa,最小内力出现在管片腰部上下约 45°处,最小值为 218kPa,如图 6 所示。C50 混凝土的管片结构此时有足够的安全度。

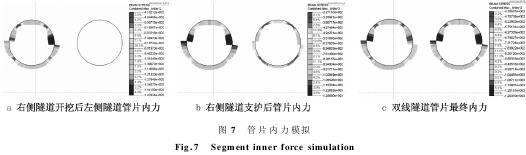

在右侧隧道开挖未支护时,左侧隧道管片结构内力包络图显示最大应力增长为 1. 47MPa,较上一施工步序增长 92. 4% ,最小应力增长为 418. 2kPa,增幅 91. 7% ,管片结构受力特征未发生变化,如图7a 所示。管片结构此时仍为安全状态。

如上所述,后行隧道开挖对先行隧道结构内力有较大影响,但是应力的增长仍在隧道结构受力安全范围以内。此时,只需做好先行隧道同步注浆和二次注浆,使注浆浆液充分发挥作用,保证隧道结构在地基内良好嵌固,隧道结构应可保证安全。

在右侧隧道管片结构支护以后,左侧隧道和右侧隧道管片结构受力特征同前一致,且左侧管片的最大应力有小幅降低,如图 7b 所示。同时,右侧隧道管片结构此时内力小于左侧隧道管片结构内力。

在右侧隧道开挖应力完全释放以后,左侧隧道和右侧隧道管片结构受力特征同前一致,并且管片内力大小也趋于相同,如图 7c 所示。可见在右侧隧道开挖应力完全释放后,双线隧道范围内的应力重分布趋于均匀化。管片结构受力最不利时段为右侧隧道开挖后,而管片结构尚未发挥作用。此研究结果再次验证了同步注浆的必要性和重要性。

5 盾构施工

5. 1 施工参数控制

通过数值模拟分析结果和北京地区既有工程经验得出的盾构施工 参 数 为: 盾 构 推 力: ( 800 ~1 100) × 10kN; 土仓压力: 0. 05 ~ 0. 06MPa。

盾构推力和土仓压力的大小对于浅覆土隧道尤为敏感,推力过大时对前方地层的扰动随之增大。土仓压力过大则会带来地表的隆起,这些因素对于浅覆土隧道来说都是不利影响,应在先行隧道试推进时依据监测参数调整最终确定。相关参数如下: ①刀盘转速 1. 0 ~ 1. 2r/min; ②刀盘扭矩1. 0 ~ 1. 5MN· m; ③ 掘进速度 30 ~ 40mm / min; ④排土量 考虑土可松性系数取值为 1. 2 ~ 1. 5,排土量为 45 ~ 55m3; ⑤注浆量 考虑注浆土层渗透系数取 1. 2 ~ 1. 5,注浆量控制在 3. 8 ~ 4. 86m3; ⑥注浆压力 < 0. 228MPa,以防隧道上方浅覆土被击穿。

5. 2 施工推进控制技术

盾构施工中,施工参数的确定有预先指导意义,同时在盾构施工过程中依据实际情况进行调整也十分必要。依据前述分析结果和盾构施工经验,在盾构推进、土体改良和同步注浆方面提出以下措施。

对于先行隧道来说,推进线形应尽可能符合理论曲线,勤纠偏,小纠偏,避免出现过大隧道偏移。做好土体改良,宜添加膨润土和高分子材料混合泡沫一起施工,降低刀盘对地层的扰动。对于北京的弱黏结性地层来说,土体改良还可以使泥膜浸入到土体当中,稳定前方土体,降低土体松动。

从数值模拟的结果可以看出,盾构初次注浆作用巨大,盾构的同步注浆浆液应有足够的稠度和稳定性、较高的早期强度以及早期抗变形能力,以便尽快对土体产生支护作用。应尽可能控制浆液的固结收缩率,对于早强型浆液的后期收缩可以通过二次注浆来控制。同步注浆浆液应具有以下技术指 标: ① 胶 凝 时 间 ≤ 8h; ② 1d 固 结 体 强 度 ≥0. 2MPa,28d 固结体强度 ≥1. 2MPa; ③ 浆液固结收缩率 < 5% ; ④浆液稳定性,即倾析率( 静置沉淀后上浮水体积与总体积之比) < 15% 。

先行隧道二次注浆,应在管片脱出盾尾 15 环左右,通过管片注浆孔完成,以注浆压力控制,分次分段进行,作用主要是填充同步注浆空隙,抑制土体长期沉降的产生。

针对后行盾构推进对先行隧道的影响主要为挤压作用和单侧卸载作用,在实际施工中通过此地段时,控制盾构机的前体部分往背离先行隧道方向掘进,但是要在隧道线形偏差允许范围之内,降低盾构掘进对先行隧道的扰动。

后行盾构推进对先行隧道的挤压作用主要是由盾构机刀盘压力和盾尾注浆压力在地层中的扩散所引起,在预定的盾构同步注浆压力范围内,即≤0. 228MPa 的范围内,依据信息化施工的原则来确定,实际施工过程中以隧道偏移不超过限界的 80%为准,同时如果高注浆压力对于先行隧道结构纠偏是有益 的,则 可 以 适 当 提 高 注 浆 压 力,但 不 宜 超过 0. 2MPa。

后行隧道同步注浆非常重要,应及时足量进行注浆管理,可以有效抵御后行隧道周边土体的卸荷压力。后行隧道的二次注浆,应在管片脱出盾尾 15环左右及时跟进,也就是数值模拟对应右线支护阶段,重点朝双线隧道中间部位进行注浆。注浆要以控制压力为主,分次、分段进行注浆,避免浆液渗出地面。同时往中间部位二次注浆,对于双线隧道的线形纠偏具有较大益处。

6 施工监测分析

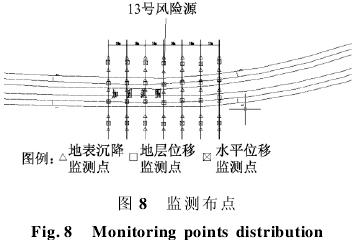

此处所述施工监测以地表沉降监测为主,采用如图 8 所示布点监控。沉降监测的目的是为了及时反馈施工数据,及时调整施工参数和变更施工措施,保障工程安全。

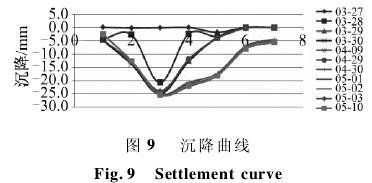

先行隧道于 2010 年 3 月 27 日通过此地段,后行隧道于 4 月 29 日通过此风险源地段。在依照研究分析进行施工的基础上,由监测结果作为保障,双线盾构在未进行地层加固的情况下顺利通过此区段。经实测,隧道的最大偏移量为 2cm,符合规范要求。13 号风险源处沉降曲线监测图及断面沉降槽分析如图 9 所示,浅覆土处断面布 7 点。自左至右,测点 3 和测点 5 分别在左侧隧道和右侧隧道顶部,测点 4 在双线隧道中部。

由监测曲线可以看出,先行盾构机 3 月 27 日通过浅覆土段,3 月 28 日沉降立即显现,最大沉降值出现在隧道正上方监测点,为 20. 8mm,达到最终沉降监测值的 81. 9% ,而测点 2 和 4 沉降值稍小于测点 1 和 5,且沉降均 < 5mm。3 月 29 日先行隧道正上方监测点沉降值为 23. 8mm,而测点 2 和 4 的沉降值均为 12mm 左右,沉降范围逐步扩大。3 月 30 日先行隧道正上方监测点沉降值为 25. 4mm,沉降基本稳定。至 4 月 9 日监测结果显示,后行隧道正上方监测点沉降值为 4. 0mm。后行盾构机 4 月 29 日通过浅覆土小间距地段,4 月 30 日监测结果显示后行隧道正上方监测点总沉降值为 17. 3mm,为最终沉降值的 95% ,较前期沉降增长 13. 3mm,为最终沉降值的 73% 。此时双线隧道中间土体沉降增长为20. 7mm,相对于前期增长 8. 7mm,增幅为 72. 5% 。

监测结果表明,类似于北京地区低黏聚力浅覆土地层,盾构施工造成的地层沉降效应显现较快,盾构施工后第 2 天沉降即可达到 80% 以上,施工后第 3 天即可达到最大沉降值。如果不能做好注浆管理和浆液选用,在建筑间隙形成之时就及时注浆,很难抑制沉降进一步发展。本工程盾尾建筑空隙为 140mm,最终沉降 25. 4mm,占全部建筑空隙的18. 1% 。如果是在黏聚力稍大、力学特性较好的黏性土层内施工,最终沉降量应能更好控制。

研究结果表明,对于双线平行隧道,先行隧道最终沉降量最大,而双线隧道中部沉降量次之,后行隧道对先行隧道的影响主要在于双线叠加部分,应对双线叠加部分进行重点关注,如评估施工风险过大,需考虑提前加固。本工程单线沉降影响范围为 1 ~ 1. 5 倍隧道直径范围。

7 结语

1) 沉降控制的关键在于盾构开挖后初始沉降的控制,良好的同步注浆可以及时有效地抑制隧道土体的收敛变形,浆液要依据土体特性的不同而调整。在稳定性较好的地层内注浆效果能够达到最优,在沉降反映灵敏地层内,良好的注浆也能控制沉降在允许范围以内。

2) 如果土体变形在开挖时未能及时控制将逐渐滞后体现至地表沉降,此时抑制变形技术操作性差,经济性差。

3) 先行隧道对地层的开挖扰动最大,沉降作用效果最明显,但是针对低黏结性疏松易透水地层,初次扰动固结后对地层的改良作用较明显,后行隧道开挖对地层的沉降作用要小于先行隧道。

4) 右线盾构开挖最显著的影响是左、右线的交叉影响区域,也就是双线盾构中间部位,数值分析沉降较先行隧道显著增加 75% ,实测结果增加幅度为 72. 5% 。虽然实测结果数值普遍大于数值分析结果,但也再次证明了数值分析结果可以作为趋势性分析数据结合工程经验应用。

5) 针对后行盾构推进对先行隧道的影响主要为挤压作用和单侧卸载作用,在实际施工中通过此地段时,控制盾构机的前体部分适当往背离先行隧道方向掘进,同时加强土体改性是有效的施工技术。

6) 后行隧道同步注浆非常重要,保持合理的注浆压力,注浆浆液应具有一定的黏稠度、低收缩性和早期强度。

7) 在后行隧道开挖应力完全释放以后,先行隧道和后行隧道管片结构受力特征同前一致,并且管片受力大小也趋于相同。

8) 管片结构受力最不利时段为后行隧道开挖,而管片结构尚未发挥作用时,此研究结果再次验证了同步注浆的必要性和重要性。

9) 一般情况下,管片承受内力设计是有足够富余的。保证先行隧道的注浆密实效果,使隧道结构在地基内良好嵌固,同时做好后行盾构同步注浆和二次注浆,在三维空间上,后行盾构的推进便不会出现临空面,后行隧道结构即可保证安全。

参考文献:

[1] 北京 城 建 设 计 研 究 总 院. GB50157—2003 地 铁 设 计 规 范[S]. 北京: 中国计划出版社,2003.

[2] 陈明雄,傅德明. 上海软土地层浅覆土盾构隧道冻结加固模拟试验研究[J]. 地下工程与隧道,1996( 3) : 2-7.

[3] 张庆贺,王慎堂,严长征,等. 盾构隧道穿越水底浅覆土施工技术 对 策[J]. 岩 石 力 学 与 工 程 学 报,2004,23 ( 5 ) :857-861.

[4] 邢慧堂. 南京长江隧道泥水盾构穿越江中超浅覆土段施工技术[J]. 现代隧道技术,2010,47( 2) : 68-73.

[5] 宋修元. 砂卵石地层下盾构过浅覆土路段施工技术[J]. 铁道建筑技术,2009( 9) : 106-109.

[6] 杨健康. 北 京 地铁 十 号线 超 近长 距 离平 行 盾 构 隧 道 施 工[J]. 施工技术,2010,39( 3) : 59-62.

[7] 李宏安,雷军,陆琰. 小间距双线盾构隧道临近高层楼房施工技术[J]. 中国铁路,2008( 7) : 63-67.

[8] 严长征. 盾 构 隧道 近 距离 共 同作 用 机理 及 施 工 技 术 研 究[D]. 上海: 同济大学,2007.

[9] 陈卫平. 软土地区浅埋小间距施工大直径泥水平衡盾构的实测分析[J]. 建筑施工,2010,32( 5) : 387-388,396.