上海隧道跨越既有隧道的深基坑施工技术

[摘 要]以上海市人民路越江隧道浦西岸上段基坑施工为例,介绍了在进行地铁区间隧道上方深基坑施工过程中所应用的土体微扰动加固、抽条平衡卸载开挖及区间隧道内监测和压载等关键技术,成功克服了市中心老城厢地区的诸多施工难点,在顺利完成隧道施工任务的同时,确保了 10 号线区间的安全。

[关键词]隧道工程; 越江隧道; 深基坑; 土体微扰动加固; 平衡卸载; 监测; 施工技术

随着上海城市轨道交通网络的不断完善、核心城区地下空间开发的不断深入、城市道路交通网络的立体化建设,地铁隧道、地下空间、公路隧道等之间的互相穿越建设的问题将越来越多。如何在不影响已有隧道安全和使用性能的前提下,在其立体投影面内进行地下工程的建设,已成为城市地下空间开发的新课题,并受到了相关领域的广泛关注。

上海市人民路越江隧道工程是浦江两岸交通枢纽的重要通道之一,起到进一步沟通浦江两岸、为延安路隧道分流缓解交通压力等作用。隧道主线西起人民路、福建南路路口,向东通过豫园商业区,穿越黄浦江后于浦东东昌路银城路“小陆家嘴”地区接地。隧道浦西暗埋段在人民路河南南路路口实现了与已建成的轨道交通 10 号线豫园站—南京东路站区间隧道的十字交叉式上部穿越。这种在城市核心地区复杂交通及管线环境下,穿越现有地铁隧道区间的基坑施工,具有相当的难度。

1 工程概况

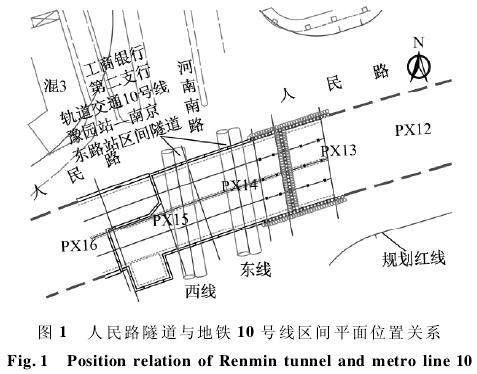

人民路隧道浦西岸上段包括敞开段、光过渡段、暗埋段和接收井,全长 517m,沿人民路东西走向,其中暗埋段 PX14,PX15 段位于人民路河南南路路口,开挖深度 7. 9m,局部落低坑开挖深度 10. 6m,采用地下连续墙围护; 轨道交通 10 号线豫园站位于基坑南侧,已建的豫园站—南京东路站盾构法隧道区间南北走向,与人民隧道十字交叉,区间隧道顶部埋深 16. 8m,距离暗埋段坑底 8. 9m。该基坑施工时,隧道东侧的结构段已先期完成施工,西侧的结构段尚未开挖。人民路隧道与 10 号线区间隧道的位置关系如图 1 所示。

2 难点分析

1) 上海城市中心老城区地质条件复杂,对基坑施工安全不利。施工区域内分布有砂性土层,且障碍物较多,隧道浦西岸上段沿线地下为老城厢地区的护城河及旧城墙基础,大大增加了围护施工的难度。

2) 周边管线复杂,施工风险较大。 基坑位于道路交叉口,施工场地四周均分布有地下管线,其中不乏大直径压力管; 尤其是南侧直径 1. 15m 的砖涵雨污水总管,建于 20 世纪初,对变形极为敏感,且水流量极大,如保护措施不当,极易造成渗水事故。

3) 10 号线区间隧道保护难度大。 浦西岸上段工程上穿已建成的轨道交通 10 号线豫园站—南京东路站盾构区间隧道,受制于公路隧道整体坡度及埋置深 度,隧 道 底 距 离 盾 构 区 间 顶 最 小 覆 土 为8. 9m,施工过程中地铁区间安全控制难度较大。

4) 交通情况复杂,施工场地受严重制约。 基坑地处豫园地区交通繁忙地段,河南南路为黄浦区交通主干道,施工期间为确保交通顺畅,场地北、东、西三侧均紧贴翻交道路,施工场地极为狭小。

3 施工关键技术

3. 1 隧道周围土体微扰动加固

为最大程度减小暗埋段基坑开挖对 10 号线盾构区间隧道的影响,确保地铁区间在人民路隧道施工中的安全,浦西岸上段 PX14,PX15 段基坑采取满堂加固与门式加固结合的方案。PX14,PX15 段基坑底以下 5m 布置满堂加固,同时在 10 号线东、西两线的两侧设置门式加固带,加固形式均采用三轴搅拌桩,加固土体强度均要求≥1. 2MPa。

根据施工工艺要求及整体进度计划安排,首先进行地铁区间隧道两侧的门式加固带搅拌桩施工,再进行暗埋段坑底满堂三轴搅拌桩加固施工。三轴搅拌桩为目前地基加固工艺中对加固体周围土体挤压效应最小的一种加固形式,仅在加固深度上有所限制,本次采用三轴搅拌桩工艺,可将地基加固施工中对地铁区间隧道造成的影响减到最小,最大程度地保护已建的 10 号线盾构区间。

3. 2 基于卸载平衡效应的土方开挖

根据“时空效应”及土体卸载平衡效应理论,已建隧道上方基坑开挖时,除遵循分层分段施工、随挖随撑等原则外,还应做到限时快速开挖支撑、对称开挖卸载。同时需做好基坑排水,减少基坑无支撑暴露时间,从而达到控制基坑侧面及下方土体位移的目的。

1) 基坑分区 为确保在基坑开挖和结构施工阶段对下方地铁隧道的影响降到最低,将隧道上方及两侧的基坑分区,分别设置封堵墙进行分段施工。先施工东、西两侧的暗埋段基坑,最后施工地铁隧道正上方部分。由于两侧基坑均布置有抗拔桩,且围护插入深度较大,圈梁连为整体,能在正上方基坑开挖阶段起到一定的抗浮作用。

2) 开挖结构抽条分块 为减少基坑土体卸载引起的地铁隧道上浮,正上方的暗埋段基坑最后 1层土方( 约 3. 2m 厚) 实行对称抽条开挖,抽条开挖宽度控制在 3 ~ 4m,抽条开挖到底后立即浇筑分块底板并配重压载。每条抽条开挖底板及配重完成后方可进行后续抽条的开挖施工。

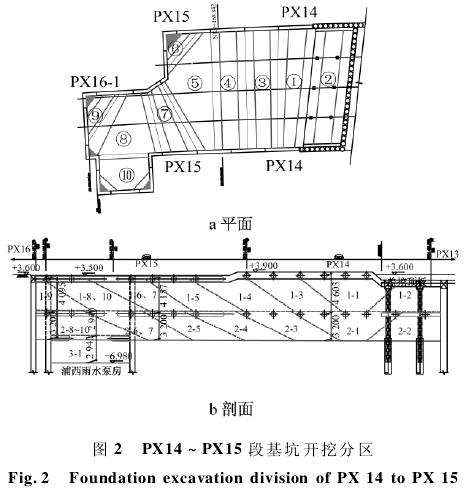

3) 开挖工况 PX13 及 PX16 段 结 构 完 成、PX14 ~ PX15段围护及加固达到设计强度后,开始进行地铁隧道上方基坑挖土施工,总土方量约为9 000m2。PX14 ~ PX15 段基坑开挖分区如图 2 所示。从地铁隧道侧上方向两边开挖,除最后一层土方抽条施工外,其余各层以两根支撑的位置为单位开挖,要求从开始开挖到支撑安装完成的时间≤8h,基坑开挖及底板分块施工总时间为 21d。

3. 3 隧道变形监测与区间内压载

由于 10 号线尚未正式运营,具备良好的隧道内监测条件和压载加固条件。为及时收集、反馈和分析轨道交通 10 号线区间隧道结构在上方基坑开挖及结构施工期间变形信息,实现信息化施工,确保地铁隧道的绝对安全,除做好基坑本体的监测外,对地铁隧道的东、西两线结构进行了垂直位移变形、平面位移变形、结构收敛变形 3 项监测。东、西两线各设置 18 个底部垂直位移监测点、15 个收敛监测断面、18 个水平位移监测点。

施工期间,根据监测数据变化情况,对区间隧道进行木撑加固( 防止收敛变形) 等措施后,在抽条开挖完成后、底板浇筑并压载前的时间间隔内,采取在地铁隧道内堆载配重铁砂袋、钢筋的方式来控制隧道的上浮。

4 实施效果

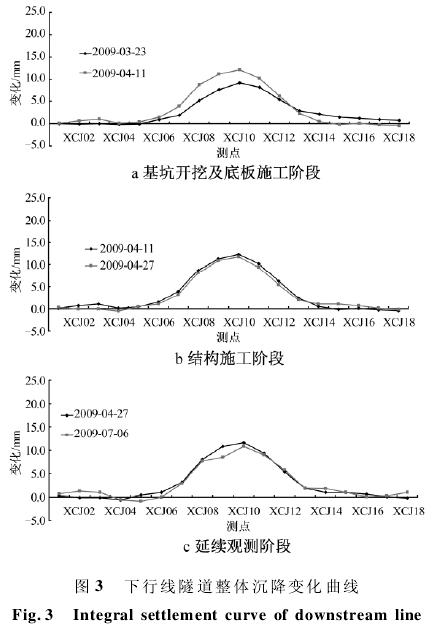

10 号线地铁上方基坑从开挖到结构施工结束的全过程中,东、西两条区间隧道的上浮变形累计峰值为 13. 26mm,与地铁监护部门专家提出 2cm 报警值相比,施工过程中对隧道变形的控制相当成功。变化相对较为明显的下行线各阶段沉降变化曲线如图 3 所示。

在基坑开挖及底板施工阶段,由于上方土体卸载,隧 道 开 始 明 显 上 浮,累 计 最 大 变 形 量 达 到13. 26mm,变化最大的点 XC09 ~ XC11 恰位于基坑下方位置; 后续暗埋段结构施工阶段,隧道已基本不发生上浮变形,并有小幅的回落,累计最大变形量减少为 12. 69mm; 延续观测阶段,隧道垂直位移呈不断收敛的状态,至观测结束阶段累计最大变形量减少为 11. 76mm。

5 结语

人民路隧道浦西暗埋段基坑跨越 10 号线区间,是整个岸上段工程的最难点,也是整个工程的主要节点之一。人民路隧道上跨 10 号线地铁盾构区间的成功实施,对整条越江隧道在短短 2 年时间内建成通车起到了关键作用,并对今后类似工程的策划和施工起到了积极的借鉴作用,具有较大的推广价值。

参考文献:

[1] 陈卫军,朱忠隆. 近距离邻近隧道研究现状及评析[J]. 现代隧道技术,2002,39( 1) : 42-46.

[2] 黄成光. 公路隧道施工[M]. 北京: 人民交通出版社,2001.

[3] 潘晓马. 邻近隧道施工对既有隧道的影响[D]. 成都: 西南交通大学,2002.

[4] 于书翰,杜 谟 远. 隧 道 施 工[M]. 北 京: 人 民 交 通 出 版社,1999.

[5] 重庆交通科研设计院. JTG D70—2004 公路隧道设计规范[S]. 北京: 人民交通出版社,2004.

[6] JTGF60—2009 公路隧道施工技术规范[S]. 北京: 人民交通出版社,2009.