上海轨道交通4号线施工中流砂事故的修复工程

摘要:介绍了上海市轨道交通4号线修复工程的施工方案及实施措施。修复工程分东侧、西侧、中部明挖段及隧道对接段、两侧隧道清理段进行实施。对超深地下连续墙施工、超深地下障碍物清理、超深双高压旋喷加固、超深承压水降水、连接段冻结暗挖施工等进行叙述。修复工程的完成,提升了国内软土地下工程的施工技术水平。

关键词:轨道交通;事故;原位修复;超深基坑施工

1 工程概况

上海轨道交通4号线浦东南路站—南浦大桥站区间隧道全长约2 000 m,其中过黄浦江的江中段约440 m。在浦西中山南路和黄浦江防汛墙之间设中间风井,北侧为董家渡路,主要建筑物为谷泰饭店等3幢5层砖混结构民用建筑;南侧依次为23层的临江花苑大厦、地方税务局和土产公司大楼、光大银行大楼等。

2003年7月1日,中间风井下部联络通道施工时,发生了流砂事故,导致隧道塌陷,隧道附近的土体流失,使得地面建筑物发生倾斜。当时为平衡隧道内外压力,采取向隧道内注水的措施。

事故发生后,成立了4号线修复方案组,先将地面发生较大沉降的建筑全部拆除;在修复方案的编制和论证过程中,邀请国内外知名专家和专业单位,对修复工程的总体方案、关键技术问题、关键设备展开研讨,对原位修复和搭桥修复两大技术路线在施工难度和风险、环境影响、主要工作量以及工期等方面进行比选,并展开大量的现场调研和试验。经专家的反复论证,最终选定了原位修复的总体技术路线。

2 原位修复方案

由于隧道塌陷范围延伸到防汛墙外侧约45 m,因此,修复工程涉及水上施工围堰及钢平台等作业。整个修复工程分为5个部分(东侧明挖修复段、西侧明挖修复段、中部明挖段、隧道对接段、两侧隧道清理段)。

2.1 东侧明挖修复段

该修复段为临江大厦角点东侧直至黄浦江中的临界点,长约174 m。该区段采用超深基坑明挖修复,基坑最大开挖深度为41 m。为保证施工安全,基坑采用钢筋混凝土框架支撑体系,设9道支撑(江中局部加深段设10道)。坑内还采取超深旋喷桩加固措施,以减少基坑变形,保护周边环境。

2.2 西侧明挖修复段

该修复段为临江大厦角点西侧直至中山南路上隧道损坏点,约长62 m。该区段采用超深基坑明挖修复。基坑开挖最大深度为36.7 m,设9道钢筋混凝土支撑。该施工段位于中山南路上,施工期间根据中山南路的翻交情况,分2个阶段实施。为了确保中山南路通行,基坑局部实施盖挖法施工。

2.3 中部明挖段

该修复区域为临江大厦角点区域,长约27 m。需要修复的隧道已经局部侵入大厦围护结构以及大厦底板下方。原方案拟采用冻结暗挖的方式施工,在后期方案优化中考虑到冻结成孔和暗挖的难度较大,施工方案进行了调整,在确保临江大厦结构安全的基础上,改为全盖挖基坑方式施工。基坑开挖深度36.8 m,设9道钢筋混凝土支撑。

2.4 隧道对接段

基坑明挖修复段与外侧完好的隧道必须实施对接施工。两侧对接段长度约10 m(实际对接段长度根据完好隧道抽水清理情况确定),该修复段采用冻结加固后矿山法暗挖施工。

2.5 两侧隧道清理段

隧道清理修复段总长约1 760 m。抢险期间为了控制区间隧道的塌陷,控制地面沉陷和损失,在塌陷段两侧的隧道内都已经灌满水(以平衡隧道外侧水土压力)。修复工程中须将区间隧道未塌陷区段内的隧道积水、积泥、施工抢险期构筑的水泥坝等进行清理。经过方案优化,隧道清理采用常压施工(预留气压施工条件,一旦发现隧道有渗漏,立即转为气压法施工)。

3 修复工程的施工技术

修复工程为一项大型综合性市政工程。其规模大、涉及技术领域多、综合性强、工程结构复杂。由于采用原位修复方案,隧道破坏临界点的判断比较困难;修复工程还涉及41 m的超深基坑施工,因此,在超深地下连续墙施工、超深地下障碍物清理、超深地基加固、超深承压水降水、超深基坑开挖、隧道抽水清理、大断面冻结暗挖施工等方面,存在极大的难度。

3.1 超深地下连续墙施工

地下连续墙厚1.2 m,深65.5 m,槽段开挖进入⑨1层近7 m,因施工场区内的土层已经过严重的扰动,地下浅层和深层布满了障碍物,故需采取必要的技术措施。

1)根据施工前现场进行的单幅成槽试验,决定选用德国立勃海尔HS855HD型成槽机进行开挖作业(该成槽设备极限开挖深度为70 m),采用280 t+150 t双机抬吊65 m的钢筋笼(经过分幅优化)。

2)由于基坑开挖从30 m开始进入⑦1承压含水层,对围护结构特别是接缝的抗渗要求极高,故地下连续墙接头形式采用十字钢板接头。因围护结构暴露在砂性土层的深度深、范围大,故针对性地加长止水钢板的长度,以提高抗渗性能。

3)成槽作业进入⑨1层后,效率大幅下降,为此,采用施工先导孔的工艺来提高成槽效率。在槽段开挖完成后,重点加强对已完成槽壁十字钢板接头的处理,采用超挖刀、冲刷器和特制的刷壁器对十字钢板内残留的劣化浆、泥皮和绕管混凝土进行清理,确保接缝的止水效果。地下连续墙施工流程见图1。

3.2 超深地下障碍物清理

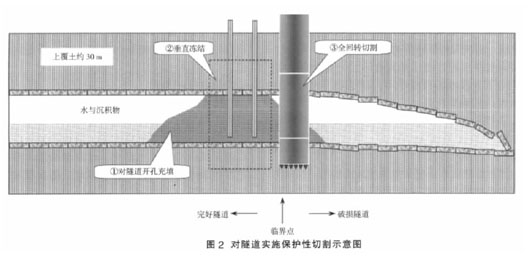

修复方案需要清理的主要工作有:基坑的横向端面对原破损隧道管片的切割清理、地下连续墙与老防汛墙相交部分的桩基础切割清理、临江花苑大厦角点的底板与围护桩的切割清理、基坑内格构柱与降水井点位置处的原隧道管片的切割清理,清障深度最深达到43 m,在东西两侧连接段切割施工时还须对完好隧道进行保护。

1)经过国内外市场的调研和比选,最终引进了日本的全回转钻机进行清障施工。

2)对障碍物的切割,除立柱桩和井点清障外,其余均采用打设排孔的形式(套管直径为2 m),通过叠交布孔,形成1个连续的切削断面。作为地下连续墙施工的前道工序,切割完成后的叠交区域,其最小宽度为1.7 m,以确保成槽的垂直度。

3)为满足切割过程中对完好隧道的保护要求,采取的措施是先充填隧道,再实施冻结,形成刚度较大的冰塞体后进行切割,见图2。

3.3 超深地基加固施工

为控制超深基坑的围护变形和坑底隆起及环境安全,必须对基坑底部地基土层进行有效加固。对于富含障碍物(隧道结构、轨枕及冷冻机等)、加固深度在40 m以上(坑内46 m,坑外50 m)的地层进行地基加固,且要保证加固的均匀性和强度,难度极大。国内常规的三重管加固工艺很难达到效果,国外虽有超级旋喷和双高压旋喷等工艺可以满足本工程需求,但因专利使用权等原因,最终决定立足国内设备和工艺,自行研制和开发双高压旋喷加固工艺。

1)根据现场试验实际开挖和深层加固体取芯检验,最终确定的加固参数见表1。

注浆材料为32.5级普通硅酸盐水泥,浆液水灰比(强加固区)为1∶1;注浆管提升速度为4 cm/min,旋转速度为5~7 r/min。

2)该加固方案与常规三重管旋喷加固的主要区别是加大了水泥浆液的喷射压力、流量,加大了压缩空气的流量,确保喷射浆液的切割搅拌效果。此外在加固施工中对喷浆管的提升速度和转速也进行了调整。

3.4 超深承压水降水

本工程承压水降水深度已进入⑦2粉砂层,其难点是水位降深大、抽水量巨大,另外在保证基坑内水位低于开挖面的同时,须严格控制基坑外的承压水位的降深,保护紧邻基坑的临江花苑大厦、黄浦江防汛墙、南浦大桥匝道等建构筑物的安全。

1)降水井全部打设在基坑内部,井深60 m,利用围护地下连续墙的屏蔽作用,增长地下水补给路径,从而达到减少坑外水头降的目的。共设抽水井20口,备用井15口(备用井兼做坑内水位观测井)。

2)滤管设置范围45~60 m,单井抽水量设计50 m3/h。

3)严密监测坑外承压水水位的波动情况。在施工场区内基坑的南北两侧布置了观测井群,针对不同的土层打设深度不同的观测井,分别监测②~⑨各土层水位变化情况。重点环境保护部位附近还适当地增设了回灌井,视监测情况,可采取必要的补救措施。图3为降水井布置及坑内外水位图。

4)基坑开挖过程中须严格执行“按需降水”的原则;采用自动化采集系统对坑内外降水系统进行实时监控;同时现场配备大功率柴油发电机作为备用电源,并可实现自动切换。

3.5 超深基坑开挖

为确保基坑开挖安全,3个超深基坑采用先后开挖的流程;单个基坑开挖中,采用了分层和分段相结合的流程。在浅层开挖中采用分层开挖,进入第6道支撑以下,为减少坑底暴露时间,采用了分段开挖工艺。

1)在基坑开挖施工中,充分考虑“时空效应”,每2根支撑间的土体开挖完成后,立即浇注混凝土垫层,制作钢筋混凝土支撑。每个区段施工总时间控制在72 h内。

2)在连续墙施工阶段,对可能存在质量问题的区域实施坑外旋喷止水加固,及时对连续墙的渗漏点进行封堵;因工程处于黄浦江边,故在开挖中设置2根口径为500 mm的倒虹管,一旦发生较大渗漏无法及时处理,可以在较短时间引入江水平衡坑内外水压。

3.6 隧道抽水清理

隧道的抽水清理采用常压法实施,但预留了气压法施工的接口。在抽水清理过程中,采用分步抽水的方式。每阶段清理完成后,采用各种手段,严密观测隧道内水位变化情况,计算渗漏量,并与隧道正常渗漏量进行比较。若有异常,则立即转入气压法抽水清理。

3.7 冻结暗挖段

1)基坑开挖段与两侧清理后的隧道对接采用水平冻结暗挖的方式,冻结范围为全断面富含承压水的粉砂层。

冻结设计采用了有限元分析,水平冻结采用了双排孔冻结方式,确保施工安全。

2)暗挖段最大开挖断面直径达到7.8 m。暗挖施工过程采用上下导洞分步开挖,开挖完成后安装弧形钢结构支架并浇注喷射混凝土形成一次支护,然后绑扎钢筋浇注二次永久支护。

为避免后续融沉和隧道运行期间的不均匀沉降等不利影响,现浇段永久支护设置2道变形缝。

3)中山南路对接段在后续施工中进行了方案优化,全部采用垂直冻结暗挖工艺,减少了工程量、缩短了工期。

4)在施工中为确保工程安全,采用了设置安全门和备用液氮罐等应急措施。

4 施工监测

1)地下连续墙施工不仅仅是深度上的突破,还面临施工设备选定、接头形式、反力箱起拔等关键施工工艺上的创新和突破。在进行了一系列的工艺优化和改进后,经基坑开挖检验,连续墙本体和接缝质量良好,未发现明显的渗漏现象。

2)施工中对所有成孔进行了超声波检测,垂直度误差均小于1/500。

3)通过对地基加固设备改进和工艺调整,使加固桩径在常规三重管加固1.0~1.5 m的基础上提高到1.8~2.3 m。经过基坑开挖检验,实际加固的桩径和加固强度均达到了设计要求。

4)依据开挖的流程和深度,对降水井的开启时间、流量控制、水位标高等关键参数进行控制。当基坑开挖深度达到20 m时,开启部分降压井;开挖达到41 m时,测得坑内水位降深稳定在43 m以下,坑外紧邻基坑5 m距离的观测井承压水位降深只有5 m左右,在承压水常年水位波动情况下,由于降水引发的建构筑物沉降量仅有2~3 mm。

5)基坑开挖过程中未发现围护结构较大渗漏的情况,基坑的围护结构变形及周边环境沉降控制达到了理想的效果,见表2。

6)施工中清理了隧道内的积水和事故时涌入的泥沙,清除了抢险中设置的水泥坝。由于隧道破损临界点判断准确,所以清理过程中未发生隧道大量渗漏情况。对清理完成的隧道进行了全面的测量,隧道的沉降量和直径变形量均满足设计要求。

5 结语

上海市轨道交通4号线于2003年7月1日发生事故,经过半年多的调研、试验、论证和比选,确定了原位修复的总体技术路线,2003年8月完成了初步设计和施工大纲的编制并通过市建委科技委的评审。

修复工程于2004年8月底正式开工,历经34个月,2007年6月底修复工程结构贯通。

修复工程的成功实施,表明采用原位修复是可行的,超深地下连续墙施工、超深地下障碍物清理、超深双高压旋喷加固、超深承压水降水、连接段冻结暗挖施工等一系列创新工艺和技术,大大提升了国内软土地下工程的施工技术水平。

2007年12月29日轨道交通4号线胜利实现了环线运行,但修复段的长期稳定性问题还需密切关注。