地铁车辆轮轨型面匹配分析

摘 要: 为了分析地铁车辆常用的 LM 型踏面、内侧距 1 358 mm 和 1 360 mm 的 S1002 型车轮踏面分别与60 kg / m 钢轨匹配特性,进行了轮轨接触几何、非赫兹滚动接触、车辆轨道耦合动力学计算. 轮轨接触分析表明,LM 轮轨接触点能够均匀分布于钢轨型面,轮对等效锥度随轮对横移呈增大关系,接触斑面积偏小、最大等效接触应力偏大、磨耗功最小; S1002 踏面的两种匹配轮轨接触点均发生跳跃,等效锥度轮对小幅横移时并不是递增关系,接触斑面积大、接触应力低、磨耗功较高. 车辆轨道耦合动力学分析表明,3 种匹配的临界速度差别不大,LM 踏面曲线通过性能略好于其它二者. 因此,LM 踏面与 60 kg/m 钢轨的接触状态较好.

关键词: 轮轨型面; 轮轨接触几何; 滚动接触; 车辆轨道动力学

0 引言

合适的车辆轮轨匹配不仅可以提高车辆的动力学性能,改善车辆运行平稳性和提高曲线通过性能,也有助于降低轮轨磨耗,提高轮轨疲劳寿命与保证行车安全. 而轮对内侧距是轮轨型面匹配的重要因素之一,它影响行车安全和车辆运行平稳性,保证轮缘与钢轨之间有一定游间,以减少轮缘与钢轨之间的磨耗[1-2].

我国地铁车辆车轮踏面大部分采用 LM 型磨耗踏面,随着国外车辆的引进也有不少采用欧洲S1002 踏面的情况,例如文献[3-5]报道了上海地铁采用 S1002 踏面,文献[6]表明广州地铁也有采用 S1002 踏面的情况. 国际铁路联盟标准UIC510-2 定义了 S1002 车轮踏面,根据不同车轮直径推荐了 3 种高度的轮缘,而主踏面部分完全相同[7]; 德国标准 DIN5573 根据不同车轮直径定义了 2 种轮缘高度的踏面,经核实除二者车轮直径范围略有差异外,与 UIC510-2 的对应部分完全一致,因此文献[5]提到的 DIN 踏面、文献[6]的DIN5573 踏面均为 S1002,另外 DIN5573 已被 DIN EN 13715 替代.

我国轮轨技术参数与欧洲主要差异在于轮对内侧距,我国为 1 353 mm,欧洲为 1 360 mm,因此为了适应国内技术要求,采用的轮对内侧距与国内外均有差异,如根据文献[3-5]上海地铁轮对内侧距为 1 358 mm. 轮对内侧距的改变实质上改变了轮轨名义间隙,也改变了轮轨型面的匹配关系. 文献[3]从轮轨参数几何关系、车辆动力学两个方面进行了分析,认为存在爬轨的可能性,建议采用 1 353 mm 的轮对内侧距. 文献[8]用ADAMS / Rail 软件,分析了内侧距从 1 353 mm 变化到 1 360 mm 时,LMA/ CHN60、JP-ARC / JIS60 和S1002 / UIC60 轮轨型面匹配关系对高速铁路车辆动力学性能的影响. 文献[9]在不改变轮轨型面和轨距的情况下,通过改变轮对内侧距滚动台试验研究轮对内侧距对车辆动力学性能的影响. 文献[10]针对出口孟买的地铁车辆,考虑 3 种轨底坡,对 S1002 型踏面及 LM 型踏面与 UIC60 钢轨匹配,从轮轨接触几何关系、动力学性能及车轮磨耗情况进行分析,认为 S1002/UIC60 与1∶ 20 轨底坡的匹配并不是最佳的,建议必要时将车轮外形旋修为 LM 型. 可以看出,上述文献对地铁车辆轮轨匹配关系未能从轮轨接触几何、非赫兹弹性滚动接触以及车辆动力学等方面进行全面分析.

本文从轮轨接触几何、轮轨非赫兹滚动接触、车辆动力学性能分析等方面,对常用地铁车辆轮轨型面 LM、S1002 与我国 60 kg/m 钢轨型面CHN60 进行匹配分析,其中 LM 型面轮对内侧距为1 353 mm,S1002 型面轮对内侧距考虑 1 358、1 360 mm 两种情况,共 3 种匹配关系.

1 轮轨接触几何

考虑上述轮对内侧距分别进行 LM、S1002 车轮与 CHN60 钢轨型面几何接触计算,进行轮轨几何接触关系和等效锥度分析,并计算轮轨接触蠕滑率、法向间隙等为轮轨非赫兹滚动接触做准备. 计算时取车轮名义半径为420 mm,轨距为 1 435 mm,轮对摇头角为零,轨底坡为 1/40,轮对质心从对中位置以0.5 mm 为步长从左向右横移12.0 mm[11],即右侧车轮轮缘靠近钢轨.

1. 1 轮轨接触几何

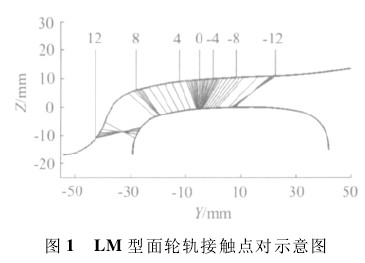

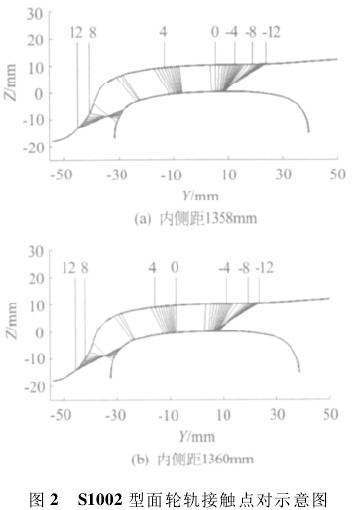

上述 3 种匹配轮轨接触点对如图 1 ~2 所示,图中横坐标零点位于轮轨名义滚动圆处. LM 型踏面轮对对中位置接触点位于名义圆内侧约 5. 2 mm处,即钢轨顶部 R300 靠近轨道内侧 R80 圆弧附近,接触点对分布比较均匀,轮对横移大于 9. 5 mm发生轮缘接触. S1002 型踏面在内侧距 1 358、1 360 mm 时轮对对中位置接触点分别位于名义圆外侧约 7. 9 mm、内侧约 5. 1 mm 处,轮对横移7. 5、6. 5 mm 二者分别发生轮缘接触,在两种内侧距下轮轨接触点均出现两次跳跃,不利于轮轨平稳接触. 轮轨接触点对的分布集中状况能够在一定程度上反映轮轨磨耗情况,LM 型踏面磨耗较均匀,而 S1002 型踏面在两种内侧距下由于轮轨接触不平稳会引起轮轨冲击作用力,会造成磨耗比较严重.

1. 2 等效锥度

上述 3 种匹配的轮对等效锥度随轮对横移量变化关系如图3 所示. LM 与 S1002 型踏面存在着明显的差异,LM 型踏面的等效锥度随着横移量的增大呈现增大的趋势; S1002 在轮对横移量小于轮轨名义间隙范围内等效锥度出现递减情况,以 1 360 mm 内侧距是尤为明显. LM 踏面等效锥度在轮对横移量约 0. 0 ~ 3. 5 mm 范围等效锥度略小于 0. 1 且变化不大,从 3. 5 ~6. 5 mm 逐渐增大到约0.29. 由于轮对内侧距的减小使得 S1002 轮对等效锥度总体降低,特别是 4. 0 ~5. 5 mm 间明显低于 LM,对曲线通过不利.

1. 3 轮轨滚动接触蠕滑率

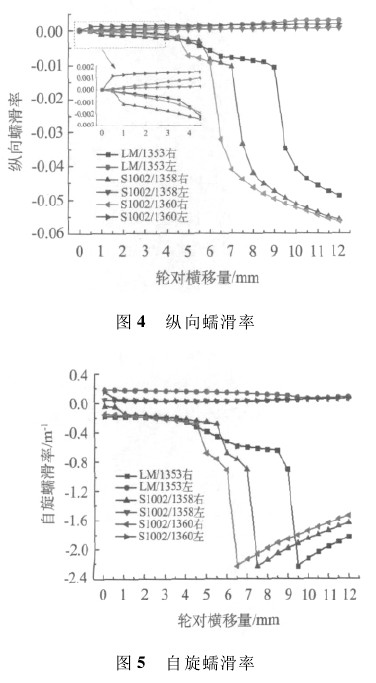

轮对纵向蠕滑率如图 4,对于右侧车轮,纵向蠕滑率绝对值在轮对横移小于 4. 0 mm 范围内,LM 略小于内侧距 1 360 mm 的 S1002,而内侧距1 358 mm 的 S1002 明显较大; 内侧距 1 360 mm 的S1002 在横移大约 5. 0 ~ 6. 0 mm 的轮缘根部( 如图 2( b) ) 明显提高,有利于曲线通过; 内侧距1 358 mm 的 S1002 在轮缘根部也形成了相似的过渡平台,只是较 1 360 mm 时向右平移、相应绝对值变大; 随横移量增大,LM 车轮右侧纵向蠕滑率绝对值逐渐增大,并在横移大约 6. 5 ~9. 0 mm 的轮缘根部( 如图 1) 形成过渡平台. 对于左侧车轮,由于内侧距的减小使得 1 358 mm 时 S1002 左侧蠕滑率变小,而 LM 右侧蠕滑率随横移量的增大而增大. 轮轨纵向蠕滑率决定了轮对曲线通过能力和恢复对中能力[12].

3 种匹配的自旋蠕滑率如图 5 所示. 对于右侧接触,在横移量 0. 0 ~4. 0 mm 范围,LM 踏面的自旋蠕滑率与内侧距 1 360 mm 的 S1002 差别不大( 随横移量增加,由略微大于 S1002 逐渐变为小于 S1002) ; 对于内侧距 1 358 mm 的 S1002,自旋较 1 360 mm 的 S1002 略有降低,并向右平移,二者在轮对对中位置附近差别比较明显. 对于左侧接触,两种内侧距的 S1002 轮轨接触除在轮对对中位置附近有差别外基本无差别; LM 左侧接触明显大于其它二者,并随横移量的增大逐渐减小. 自旋蠕滑率的主要影响项为轮轨接触角[12],接触角越大自旋越强烈,自旋引起的自旋力偶虽然数值不大但会影响轮轨纵、横向力的大小,并导致轮轨磨耗.

2 轮轨非赫兹弹性滚动接触

利用前面计算的轮轨蠕滑率、轮轨法向间隙等结果,采用基于三维弹性体滚动接触理论的Contact 程序非赫兹模块进行轮轨接触状态进行分析.

2. 1 轮轨滚动接触斑面积

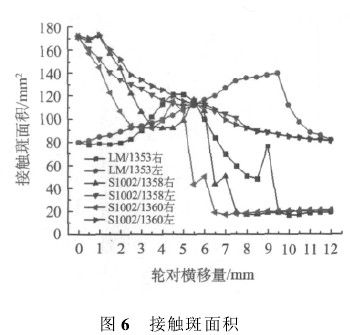

轮轨滚动接触斑面积由轮轨型面和轮重决定,在一定的轮重下,接触斑面积越大,轮轨接触应力越小. 3 种匹配的接触斑面积随轮对横移变化情况如图 6 所示. 轮对处于对中位置时,LM 型踏面接触斑面积最小,仅约为 79. 6 mm2; 内侧距为 1 360 mm 的 S1002 型踏面接触斑面积最大,约为 172. 4 mm2; 内侧距为 1 358 mm 的 S1002 型踏面约为 171.2 mm2.

LM 踏面右侧接触斑面积随轮对横移量增大先略有减小、后快速增大,并在横移约 5. 0 mm 处达到最大值121.3 mm2,随后迅速减小,在约8.5 mm处仅为 48. 3 mm2; 左侧轮轨接触,在横移量 0. 0 ~9. 5 mm 范围( 由图 1 可以看出,实际是轮轨间隙范围) 内单调增加,横移 9. 5 mm 处达到最大值约为 139. 9 mm2. 对于 S1002 型面,由于踏面形状一致,在两种内侧距情况下左右两侧轮轨接触面积随轮对横移量的变化趋势基本相同,内侧距1 358 mm的右侧接触面积曲线较 1 360 mm 向右发生平移,而左侧则向左平移,使得内侧距 1 358 mm 时右侧接触斑面积总体明显增大、左侧减小. S1002 的两种匹配在轮对小幅横移范围内,接触斑面积大于LM,接触斑面积大必然导致 S1002 轮轨接触压力、应力均小于 LM.

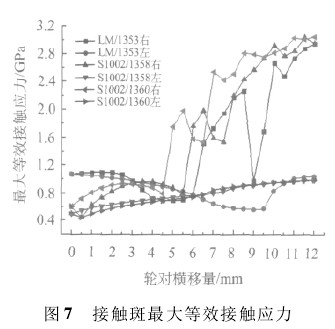

2. 2 轮轨滚动接触应力

3 种匹配的轮轨滚动最大等效接触应力随轮对横移量变化情况如图7 所示. 轮对处于对中位置时,LM 型踏面接触应力最大,约为1 074. 7 MPa; 内侧距为 1 358 mm 的 S1002 型踏面接触应力最小,约为 494. 5 MPa; 内侧距为 1 360 mm 的 S1002 型踏面约为 603. 2 MPa.

从对中位置开始,LM 右侧车轮接触应力随轮对横移量增大略微增大之后逐渐减小,大约在5. 0 mm 处降到约 689. 6 MPa,约 5. 0 ~ 6. 0 mm 范围内略有增大、6. 5 ~8. 5 mm 范围( 如图1,为轮缘根部接触) 迅速增大到约 2 264. 6 MPa,约 9. 0 mm处又下降到约 977. 8 MPa; 左侧接触应力在 0. 0 ~9. 5 mm 范围内呈平缓单调降低趋势. 在横移约0. 0 ~ 3. 0 mm 范围内,LM 右侧接触应力比 S1002的两种匹配高; 横移约 3. 5 ~6. 0 mm 时,比 S1002的两种匹配低. 在横移约 0. 0 ~ 6. 0 mm 范围内,LM 左侧接触应力比 S1002 的两种匹配高; 横移约6. 5 ~ 10. 0 mm 时,比 S1002 的两种匹配低.

对于内侧距 1 360 mm 的 S1002,右侧接触应力随轮对横移增加变化剧烈、左侧接触逐渐增大且变化不大; 从对中位置开始,右侧接触逐渐增大,在约2. 5 mm 处增大到约934. 2 MPa 之后又逐渐减小,在约 4. 5 mm 处减小到约 793. 6 MPa. 内侧距 1 358 mm 的右侧应力曲线较 1 360 mm 向右发生平移,相应地左侧也向左平移,使得内侧距 1 358 mm 时对中位置应力略有降低,右侧接触应力总体略有降低,左侧接触应力略有增大.

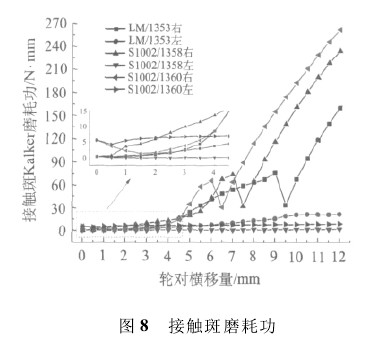

2. 3 轮轨滚动接触磨耗功

轮轨接触斑 Kalker 磨耗功随轮对横移量变化如图8 所示. 右侧接触,横移约0. 0 ~4. 0 mm 范围内,LM 磨耗功为三者最小,注意到此时 LM 的自旋蠕滑率( 如图 5) 与其它二者差别不大、而接触应力( 如图 7) 为三者最大,是由于 LM 接触斑内的滑动量较小、以及纵向蠕滑率( 如图4) 较小所致; 内侧距1 358 mm 的 S1002 磨耗功较 1 360 mm有所增大,由前者纵向蠕滑率较大所致. 左侧接触,三者的磨耗功变化趋势以及大小关系与其纵向蠕滑率规律基本一致.

因此,从轮轨接触方面看来,尽管 LM 踏面形成的接触斑面积明显较小导致其接触应力较高,但由于轮轨接触状态较好导致其轮轨磨耗指标并不比 S1002 的两种匹配差. 内侧距 1 358 mm 的S1002 接触斑面积左、右两侧分别较 1 360 mm 减小、增大,导致左右两侧接触应力分别减小、增大,但由于接触状态发生改变导致其右侧接触磨耗功有增大.

3 动力学性能分析

3. 1 临界速度

利用 Simpack 动力学软件建立车辆动力学模型,采用时域响应法,根据 UIC518 规定轮对横向力限定值确定车辆临界速度[13],车辆动力学参数采用某 B 型车地铁车辆参数[14].

计算得到的临界速度分别为,LM 临界速度约为 207 km/h,轮对内侧距1 358 mm 和1 360 mm时 S1002 临界速度分别约为 204. 5、198. 5 km/h,三者差别不大.

3. 2 曲线通过

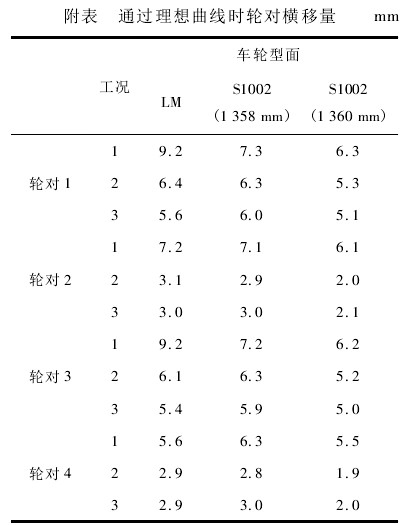

根据相关规范设定 3 种通过理想曲线工况,即不考虑轨道不平顺的影响,考核 3 种匹配的曲线通过性能.

第 1 工况,车辆速度20 km/h,曲线半径150 m,圆曲线长150 m,超高30 mm,缓和曲线长25 m,不考虑轨距加宽,为低速通过困难小半径曲线情况.第 2 工况,车辆速度 40 km/h,曲线半径 800 m,圆曲线长 800 m,超高 25 mm,缓和曲线长 420 m,为平均运营速度通过中等半径曲线工况. 第 3 工况,车辆速度提高到60 km/h,曲线半径增大到1 000 m,圆曲线长 1 000 m,超高 20 mm,缓和曲线加长到750 m,为高速通过大半径曲线通过工况.

3 种工况下 3 种匹配的轮对在圆曲线横移量如附表,这里轮对 1 和轮对 4 分别为车辆前导和最后轮对. 可以看出工况 1 时 3 种匹配的 1、3 位轮对横移量均略小于各自轮轨间隙值( 如图 1 ~2) ,接触位置介于轮缘根部与轮缘接触. 工况 2,3种匹配的 4 个轮对横移大小关系从大到小均依次为 1、3、2、4 位轮对,各匹配相应轮对横移从大到小依次为 LM、内侧距 1 358 mm 的 S1002、内侧距1 360 mm 的 S1002,第 1、3 位轮对均处于轮缘根部接触,而 LM 轮轨间隙余量明显大于 S1002 的两种匹配,S1002 的两种匹配轮轨间隙余量基本相同; 第 3 工况,3 种匹配的 4 个轮对横移大小关系与工况 2 基本相同,内侧距 1 358 mm 的 S1002轮对横移量略大于其它二者,第 1、3 位轮对也处于轮缘根部接触,LM 轮轨间隙余量较 S1002 的两种匹配增大.

由于 3 种匹配的轮轨名义间隙不同,若轮轨匹配间隙余量较大则在考虑轨道不平顺时发生轮缘接触可能性降低,可以缓解轮缘磨耗,因此综合3 种工况看来我国的 LM 曲线通过性能较好.

4 结论

通过对上述 3 种轮轨匹配进行轮轨几何、非赫兹弹性滚动接触分析以及车辆动力学计算可得以下结论.

( 1) 由于踏面以及轮对内侧距的差异,导致 3种匹配的轮轨几何接触特性不同. LM 踏面轮对对中位置接触点位于名义圆内侧、钢轨顶部 R300靠近轨道内侧 R80 圆弧附近,不能充分利用钢轨顶部; 内侧距 1 358 mm 的 S1002 踏面的对中位置在名义圆外侧、钢轨顶部外侧; 内侧距 1 360 mm的 S1002 踏面的对中接触位置与 LM 基本相同.随轮轨横移增加,LM 踏面轮轨接触点均匀分布;两种内侧距的 S1002 踏面分别在对中位置附近、轮缘根部接触之前均发生了接触点跳跃,只是由于内侧距差异导致两种匹配接触点跳跃位置不同. LM、内侧距 1 358 mm 和1 360 mm 的 S1002 踏面分别在轮对横移约 9. 5、7. 5、6. 5 mm 时发生轮缘接触. LM 轮对等效锥度随轮对横移量增大而增大,而 S1002 的两种匹配在小横移量时并不是增大;

( 2) LM 踏面轮轨非赫兹弹性接触状态好于S1002 的两种匹配. 虽然 LM 踏面轮轨接触斑面积明显偏小,导致其接触应力偏大,但是由于其接触状态较好,使得其接触斑磨耗功为三者最小;

( 3) 采用 3 种轮轨匹配的地铁车辆动临界速度差别不大,LM 踏面由于通过曲线轮轨剩余间隙略大使得其通过性能略好于其它二者.因此,LM 踏面的轮轨匹配特性相比较而言好于 1 358 mm 和 1 360 mm 的 S1002 踏面. LM 踏面的不足之处在于轮对对中位置接触点位于车轮名义内侧、钢轨型面内侧 R80 与 R300 圆弧过渡区域,轮轨接触应力偏高.

参考文献:

[1]张剑,孙丽萍. 车轮动态高速曲线通过性比较[J]. 交通运输工程学报,2007,7( 6) : 6-11.

[2]严隽耄. 车辆工程[M]. 3 版,北京: 中国铁道出版社,2008.

[3]沈宏峻,徐博铭. 上海地铁车辆轮对内侧距对安全性的影响分析[J]. 铁道车辆,1993,7: 28-32.

[4]孙君玉. 地铁车辆轮轨系统减磨的研究[J]. 城市公用事业,2001,15( 1) : 10-13.

[5]王生华. 上海地铁 4 号线车轮轮缘异常磨耗原因分析及解决措施[J],铁道车辆,2007,45( 6) : 32-34.

[6]黄运华,李芾,付茂海,等. 120 km/h B 型地铁车辆动力学性能研究[J],机车电传动,2009,5: 27-29.

[7]International Union of Railways. UIC510-2-2004 Trailing stock: wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of wheels of various diameters[M]. 4th ed,Paris: International Union of Railways,2004.

[8]孙善超,王成国,李海涛,等. 轮/轨接触几何参数对高速客车动力学性能的影响[J]. 中国铁道科学,2006,27( 5) : 93-98.

[9]陈厚嫦,黄体忠,王群伟,等. 轮对内侧距对机车车辆动力学性能影响的试验研究[J]. 中国铁道科学,2006,27( 5) : 99-103.

[10]周睿,罗仁. 地铁车辆轮轨匹配关系研究[J]. 铁道车

[11]张剑,肖新标,王玉艳,等. 三种高速轮对型面的性能比较[J]. 铁道学报,2009,31( 2) : 23-30.

[12]金学松. 轮轨蠕滑理论及其试验研究[D]. 成都: 西南交通大学,1999.

[13]International Union of Railways. UIC518-2005 Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour - Safety - Track fatigue -Ride quality[M]. 3rd ed,Paris: International Union of Railways,2005.

[14]兰雄,曾仲谋,蒋春林. 地铁拖车动力学性能分析[J]. 电力机车与城轨车辆,2003,26( 4) : 44-46.