广州市轨道交通首级精密控制网测量

摘 要:根据广州市轨道交通2015年建设线路的布局要求以及技术难点,研究项目技术路线的制定以及GPS平面控制网和二等水准控制网的建设实施。项目充分利用一系列新技术手段,解决新旧控制网的整合协调以及精度一致性等技术难题,建设统一覆盖原有线路和新规划线路的精密控制网。

关键词:轨道交通;首级控制网;CORS;水准面

广州作为华南地区最大的中心城市,轨道交通从1992年就开始建设,前期控制网多是单独为特定地铁线路建设而专门布设的局部带状网。为满足举办2010年第16届广州亚运会的迫切需要,2008年广州市地铁总公司制定了全新的轨道交通2015年线网规划。新增的4号线南延段、6号线东延段、地铁7、8、9、10、11、13号线(含支线)等一系列新线路与原有的地铁1、2、3、4号线相结合,全面覆盖了广州市中心区域,并进一步向外围扩展,致使目前已有的地铁控制网远远不能满足新的建设要求。

本项目的实施目标是为广州市轨道交通2015年规划线网的全部十余条建设线路建立起一个统一覆盖原有线路和新规划线路的、具有高精度和良好兼容性的首级平面和高程控制网。同时,平面和高程控制网还需要为今后的广州市轨道交通后续规划预留充分的发展空间。

1 项目内容与技术难点

1.1 实施内容

首级平面和高程控制网的精度与可靠性是地铁施工精度的质量基础[1]。本项目作为省、市的一项重点工程,意义重大,其具体实施内容包括:

1)2010年建设线路控制网维护。对2010年已建成各线网进行点位普查,控制网维护、更新和扩展,形成统一的首级三等GPS平面控制网及二等水准高程控制网;

2)2015年新增建设线路控制网建设。针对2010年尚未建成各线网以及2015年新增各条线路建设首级三等GPS平面控制网及二等水准高程控制网。

1.2 技术难点

本项目存在着新旧控制网的整合协调以及全网保持精度一致性等技术难题,实施难度较大,原因为:

1)控制面积广。本项目要为整个轨道交通线路以及地铁远景规划线路提供首级控制,范围涉及广州市10个区,控制面积达3 000km2;

2)精度要求高。地铁隧道贯通和精密施工对控制测量精度要求较高。如《城市轨道交通工程测量规范》要求:最弱点点位中误差≤±12mm、相邻点的相对点位中误差≤±10mm、最弱边相对中误差≤1/10万、不同线路控制网重合点坐标较差≤±25mm等;

3)新旧线路衔接难度大。控制网建设覆盖了全市10余条不同时期、不同阶段建设的地铁线网,存在着新旧控制网的协调以及点位兼容等难题。必须以极高的精度均匀性满足地铁隧道贯通和各线路之间的连接要求;

4)控制点选点要求高。控制网设计要求每个站点有一个平面控制点,并且每个控制点至少2个通视方向,同时要求在地铁线路交叉地方尽量利用原地铁控制点,增大了外业选点的难度,且线网多位于广州中心城区繁华路段,高楼林立、行人车辆密集、电磁干扰严重,观测环境较差。

2 项目技术路线与实施

2.1 总体技术路线

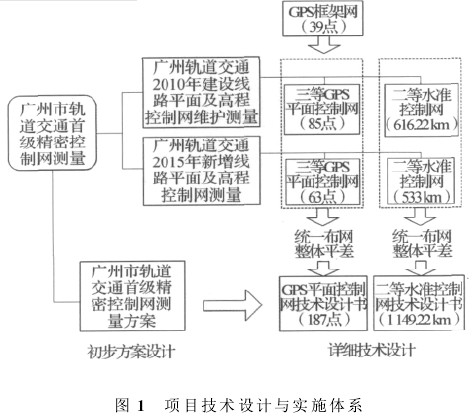

针对本项目的技术要求与技术难点,项目认真统筹规划、精心进行技术设计,结合专家评审意见,合理确定项目技术路线,并分解落实了各项具体工作。控制网的建设采取“分级布设、整体平差”的技术路线予以实施,并需要为今后的广州市轨道交通的后续规划预留充分的发展空间。其实施体系如图1所示。

广州市轨道交通首级精密控制网共建设GPS框架点39个(全为新建)、三等GPS点148个(其中旧网点85个、新线网点63个);布设并测量二等水准网全长1149.22km(其中旧网水准线路616.22km、新线网水准线路533km)。

2.2 GPS平面控制网建设

广州市轨道交通2015年建设线路GPS平面网首先布设由39个网点组成的轨道交通框架网,框架网全面覆盖广州市轨道交通现有线路以及远景规划线路,按二等网精度进行施测,采用IGS精密星历进行解算。框架网不但是全网的骨架点,而且可以为今后轨道交通继续扩展提供可靠的首级控制。

依托轨道交通框架网,整个轨道交通线路在统一起算下进行三等GPS控制网施测,确保广州市轨道交通2015年规划线网中原有线路、在建线路和新增线路等不同时期的全部十余条轨道交通线路之间能够很好地衔接。控制网同时还联测了穗莞深城际地铁,并顾及投影变形进行了广州东西投影带的分带平差。

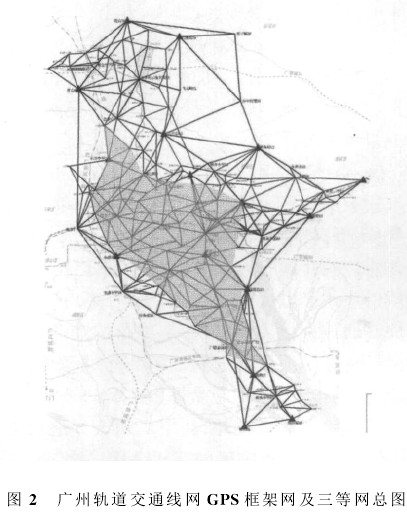

图2即为广州轨道交通2015年规划线网建设线路GPS框架网及三等网总图。其中红色部分为二等GPS框架网,黑色部分为三等GPS控制网;图中阴影处为轨道交通2010年线网原有的旧网覆盖部分。

2.3 二等水准控制网建设

轨道交通2015年建设线路二等水准控制网同样将原有控制网的维护、更新与2015年新增线路控制网进行了整合实施、全面构网、统一平差,建立广州市各条地铁线路统一的高精度高程控制系统。项目施测二等水准网全长1 149.22km(全网共379个水准点、组成28个闭合环),跨河水准测量33处。

每条地铁线路基本是一条水准线路的走向,利用广州市二等水准点和现有的地铁水准点将每条水准线路串联起来,构成水准网。新增设的水准路线的起、终点均与广州市二等高程基准网的水准点或原网的水准点联接成环。

广州地处珠江三角洲冲积平原,河网密集,项目水准控制网跨越广州市多条江河,共进行跨河水准测量33处。其中,河宽在100~300 m有20处,300~500m有12处,1 000~1 500m有1处。

跨河水准测量严格按设计要求选定与布设场地,使仪器及标尺点构成平行四边形。作业方法、视线距水面高度、时间段数、测回数、组数及仪器检查等按设计要求执行,保证观测质量。跨河水准观测每测回高差中误差最大2.37mm、最小为0.05mm;高差中数中误差最大为1.83mm、最小为0.09mm,精度较高,满足国家规范和技术设计书要求。

3 项目技术特色与新技术应用

3.1 GZCORS

和大地水准面等新技术手段应用广州市连续运行卫星定位城市测量综合服务系统(简称:GZCORS)[2]由我院于2007年建成并通过验收。本项目在二等GPS框架网的建设中精密联测了GZCORS系统横沥、沙头、五山、永和以及新华等5个基准站。充分利用连续运行基准站无人值守、连续观测的优势,增加了全网站点数和有效观测数据、强化了网形联系,很好地提高了全网解算精度和成果可靠性。

为利于点位保存和应用,广州市轨道交通建设要求所有的GPS平面控制点布设于楼顶。地铁精密导线加密测量中需要提供上述点位的概略高程,但却难以直接进行水准联测。我院于2006年建设完成的广州市似大地水准面达到了优于±1cm的精度并通过专家验收[3],为本项目的顺利实施打下了良好基础。项目通过对二等GPS框架网导入的GZCORS精密三维地心坐标,在WGS-84坐标系下进行三维约束平差,进而利用广州市大地水准面直接得到了全网网点精确的广州高程。该新技术手段的应用,极大提高了项目实施效率,满足了地铁施工的迫切需要。

3.2 新旧控制网的大规模精密衔接

广州市轨道交通2015年线网涉及全市10余条不同时期、不同阶段建设或规划地铁,其跨度大、线路关联广、换乘站点多,中心城区规划达到每500m范围即拥有一个地铁站点。为此,项目在平面和高程控制网建设中,精心进行控制网设计,并与各现有线路控制点进行了高密度联测和优化计算。

考虑到地铁总公司提出的广州市轨道交通线网今后向东、向北扩展的需要,二等水准网联测了控制网东北侧的广州市二等水准点Ⅱ812作为起算,并在各线路换乘站联测了原有地铁水准控制点7个;GPS平面控制网与穗莞深城际地铁的跨市域组网联测,为广州市轨道交通2015年线网今后的进一步扩展做好了技术准备。

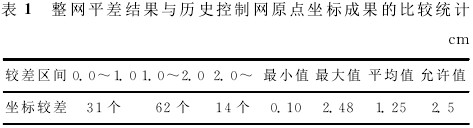

3.2.1 GPS成果与历史控制网重合点坐标检核

整网平差结果达到了较高的精度水平,均能满足相邻点的相对点位中误差≤±10mm、历史不同线路控制网重合点坐标较差≤±25mm的严格要求,确保了广州地铁隧道盾构的高精度掘进贯通以及各线路的精密衔接。坐标较差统计结果见表1。

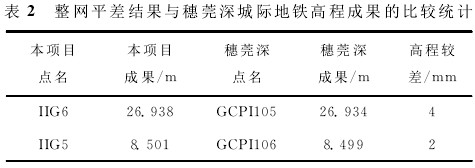

3.2.2 水准成果与历史控制网重合点检核

考虑到广州市轨道交通线路已规划远期与穗莞深城际地铁进行跨市域组网,本项目在二等水准首级控制网建设中联测了穗莞深相关控制点,比较结果完全满足设计要求,为广州市轨道交通线路今后的跨市域扩展、连接打下坚实基础,如表2所示。

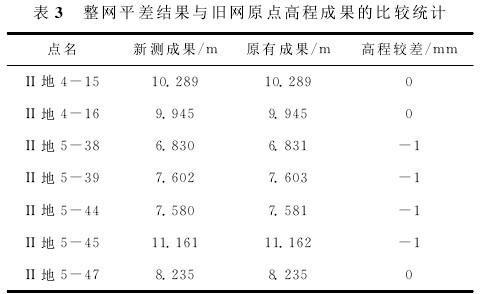

广州市轨道交通2015年规划线网建设线路二等水准施工控制网在换乘站附近联测了7个原有控制点,高程成果比较如表3所示。

3.2.3 基岩钻探埋设水准点

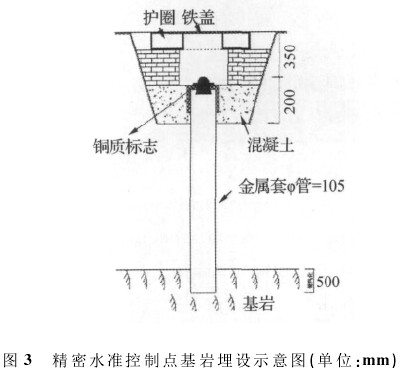

广州地处珠江三角洲冲积平原,河网密集,地下岩溶发育、溶洞较多。多数地区,尤其是广州市南部番禺、南沙地区因地质条件原因,地表沉陷严重。普通方式布设的水准控制点易随之出现不同程度沉降。

本项目所建设的高精度二等水准控制网点均采用钻探基岩方式埋设,钻探到岩层微风化层0.5m、钻孔直径105mm,放入直径与钻孔相同的金属套管直至岩层,将铜质标志焊在金属套管的盖上,埋设时将此盖套在金属管上,并现场浇灌混凝土。

牢固、易永久保存的精密水准点既为地铁建设及沿线的建(构)筑物的施工建设提供了可靠的基准点,也为今后地铁运营期间的安全监测以及地表沉降监测等提供较好的基础资料。如图3所示。

3.2.4 采用其它外部手段进行高精度检核

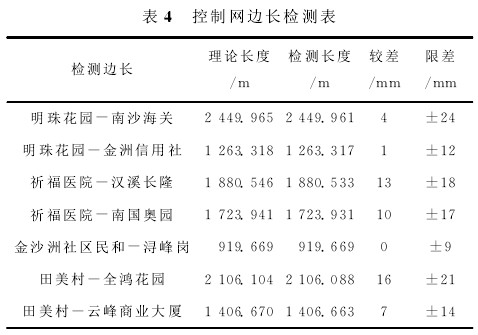

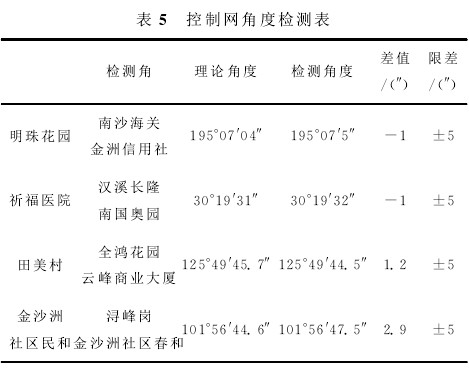

本项目意义重大、不容闪失,利用其他技术手段对测量成果进行检核是十分必要的。由于常规的全站仪已很难满足检测精度要求,本项目采用目前国内外较为先进的测量机器人(LEICA TCA2003,一测回方向标准差0.5″、测距精度1mm+1ppm)对控制网进行了抽样检查,如表4所示。

GPS与测量机器人的综合应用,有效实现了各种先进仪器设备的取长补短,取得了良好的效果。在地铁总公司的直接监督下,项目共随机抽检了7条基线边和4个方位夹角,均满足边长相对精度1/10万、角度限差±5″的要求。通过检查确保了控制网成果和地铁施工万无一失,如表5所示。

4 结束语

通过精心设计和技术实施,本项目建立起了统一覆盖原有线路和新规划线路的、具有高精度和良好兼容性的首级平面和高程控制网,解决了新旧控制网的整合协调以及精度一致性等技术难题,实现了全市10余条不同时期新旧控制网的大规模精密衔接,也为今后的广州市轨道交通的后续规划预留充分的发展空间。

本项目的成功完成,为我国城市轨道交通大跨度、高精度、多线路体系下的首级精密控制测量提供了有益的探索性经验,对于加快我国较大区域范围内的地铁建设和发展具有积极的示范效应。

参考文献

[1]李春华,张献州,罗贤茂,等.GPS技术在成都市地铁建设中的应用[J].测绘工程,2003,12(3):26-28.

[2]杨光.基于CORS平台的三维坐标在线转换系统[J].测绘通报,2008(11):10-13.

[3]杨光,林鸿,欧海平,等.广州市亚厘米级高精度似大地水准面的确定[J].测绘通报,2007(1):24-32.

[4]姜雁飞,唐红军.利用GPS建立城市轨道交通专用坐标系和平面控制网的探讨[J].测绘通报,2010(9):19-22.

[5]张亚勇.二等跨河水准测量在城市轨道交通工程中的应用实例分析[J].铁道勘察,2008(3):29-34.