暗挖地铁车站围岩稳定性分析与支护优化

摘 要: 针对青岛地铁中山公园暗挖岩石车站开挖出现地表变形过大问题,结合现场施工监测动态信息,采用有限元方法模拟了车站在各施工开挖步后产生的地表沉降、洞室收敛变化情况。结果表明,原设计方案车站地表沉降达 50 mm 左右,洞室直墙处收敛值较大,车站整体有塌陷的可能,实际监测地表最大沉降为 45 mm,与模拟值较为吻合。施工中掌子面穿过断面一定距离后,该断面地表沉降速率变小,表明支护结构的施作对地表沉降起到了一定的控制作用。提出了加强支护控制过大变形方案优化方法,对修改后的支护设计方案数值模拟表明,采用新设计方案的车站地表沉降量减少 44%,最大地表沉降为 28 mm,且中导洞开挖引起的位移沉降量占总沉降的 60%左右,能保证地表变形控制在允许安全范围内。

关键词: 暗挖车站; 沉降; 稳定性; 变形控制

1 引 言

近年来,随着国内城市化水平的不断提高,城市人口数目和规模也不断增加,城市道路已经不能满足交通的需要,而地铁是解决城市交通拥堵问题的有效途径之一。

目前国内在地铁修建方面积累了许多宝贵的经验。王梦恕院士[1]基于多年的工程实践和理论研究,创造并完善了地下工程浅埋暗挖法设计与施工配套技术; 郑颖人院士[2]完善了隧道围岩破坏机理和隧洞设计计算方法; 易小明等[3]从力学机制上分析隧道上覆土体沉降机理; 姚明会等[4]采用有限元法模拟分析了浅埋暗挖法大跨度隧道沉降; 时亚昕等[5]采用随机介质理论法对地表沉降进行了预测分析; 李志辉等[6]研究如何控制地表沉降; 姚宣德[7]等对地表控制标准进行了统计分析。

青岛典型的“上软下硬”地质条件———下伏基岩为花岗岩,造成了整个青岛地铁施工与其它城市地铁施工的差异性。虽然青岛地铁前期做了很多准备预测工作[8 ~11],但是目前在青岛地铁少数车站施工开挖过程中,车站所处围岩条件变化较大,致使车站地表沉降超过预警值,甚至一些断面沉降值达到 60 mm,远远超过容许值,导致原设计不再适用于此车站新出现的地质条件,需进行修改完善。为了从理论上探讨原设计方案地表沉降及围岩变形过大的原因,提出进一步控制变形的措施。本文首先对原车站设计方案进行数值模拟,得出的地表及拱顶沉降值、洞室收敛值与施工监测结果( 如水平位移、沉降) 基本吻合。在此基础上,提出了施工过程中加强支护控制变形的新方案,优化后方案的数值模拟计算表明其地表最大沉降小于容许沉降,可保证施工过程对变形安全控制要求。

2 工程概况

中山公园站起点里程全长 177 m,宽度19. 2 m,设计采用暗挖法施工,车站开挖深度24. 55 ~ 27. 24 m[12]。

2. 1 地貌特征

本站址在香港西路与韶关路交汇处,地面为商业、商务办公、居住区和空地。地貌类型为山前侵蚀堆积坡地,所处地形变化不大。

2. 2 地下水简况

站址内第四系土层不发育,赋水性一般; 岩石全风化带和强风化带,赋水性较差,地下水不丰富;岩石全风化带为弱透水层,岩石强风化带为中等透水层; 估算本车站开挖后每天的最大涌水量 Qmax为923. 94 m3/ d,应做好地下洞室的止水、支护工作,并采取有效的排水措施。

2. 3 主要的工程地质问题

中山公园暗挖车站有着丰富的地质多样性,如人工填土,粉质粘土,强风化、中风化、微风化花岗岩等,有一定的代表性。并且前期勘测阶段定为车站上半部处于强风化花岗岩中,下半部基本处于中风化花岗岩中。但是在实际施工过程中发现车站的开挖大部分处于强风化花岗岩中,施工过程产生了过大变形,影响施工进度及地面安全。因此分析产生过大变形得原因,提出相应的控制对策势在必行。基于原设计方案只能加强前期支护,并在拱脚处做人工灌注桩 + 预应力锚索,以便承受上部拱盖传下的荷载,有效控制变形。

3 原设计方案车站变形模拟分析

3. 1 原设计支护参数

原支护采用拱盖式设计方案,主体支护为30 cm喷射混凝土,3. 5 m 长小导管,4 m 长 Φ25 中空锚杆,钢格栅间距 0. 75 m,侧墙设置 4 m 长间距1. 2 m × 1. 2 m 的Φ25 砂浆锚杆。

3. 2 数值模拟参数

本文数值模拟采用国际上功能强大的通用有限元 ABAQUS 软件,它包含丰富的单元模式、材料模型以及分析过程,在求解高度非线性问题方面的能力十分卓越,对岩土工程有较强的适用性。

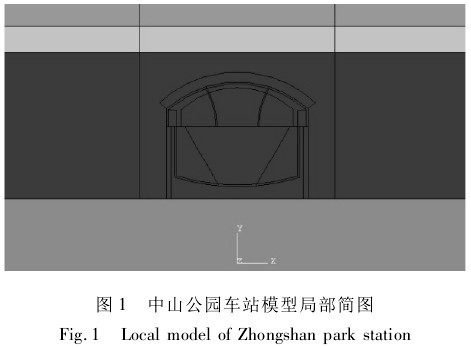

模型计算截面为车站较差典型断面,各岩土层假定为均质、可变形、各向同性的岩土体。确定最终计算模型为宽度( X 方向) 140 m,深度( Y 方向)80 m。如图 1 所示。

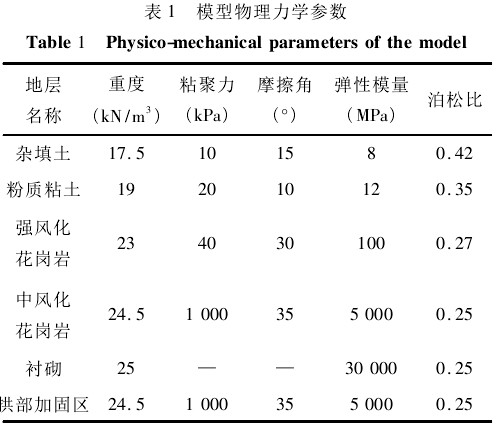

模型中将实际地层简化为计算模型中的四种地层: 从上到下四部分分层分别为杂填土( 3. 5m) 、粉质粘土( 4 m) 、强风化花岗岩( 20. 7 m) 、中风化花岗岩( 51. 8 m) ,模型参数如表 1 所示。

中山公园车站跨度 19. 2 m,高度16. 2 m,整个车站大部分处于强风化花岗岩中,在模拟过程中考虑初期支护及拱部超前导管注浆( 从现场施工的揭露情况看,强风化岩较为破碎,在 0. 3MPa 注浆压力下强风化花岗岩裂隙充填效果较好,因此文中假定注浆后的强风化岩变为中风化岩,相应的拱部加固区参数也调整成中风化花岗岩参数,见表 1) ,底部衬砌厚度在 0. 15 m,侧帮及顶部厚度在0. 3 m左右,拱部加固区径向为 1. 5 m。

在模拟过程中,模型荷载,除了重力作用外,根据规范,将其它地表施工荷载等效为 20 kPa 的均布荷载。模型边界条件,对底部采用水平和竖直位移约束,两侧只有水平位移约束。岩土体均采用Mohr-Coulomb 模型,混凝土衬砌采用弹性体材料。

3. 3 开挖模拟工况

在数值模拟计算中,管棚法和小导管注浆法预支护效果可以采用提高加固区范围内围岩参数的等效办法来实施,因而认为预支护措施在拱顶形成径向 1. 5 m 的加固区。模拟工况如下:

( 1) step-1: 地应力平衡;

( 2) step-2: 施加地表载荷,置换超前加固区材料,开挖左导洞,施作左导洞初期支护及临时支撑措施;

( 3) step-3: 开挖右导洞,并施作右导洞初期支护及临时支撑措施;

( 4) step-4: 开挖中导洞,并施作中导洞初期支护;

( 5) step-5: 施作上部二衬拱盖结构,开挖下部“倒梯形”岩土体;

( 6) step-6: 开挖下部剩余岩土体,并施作边墙初期支护。

3. 4 结果分析

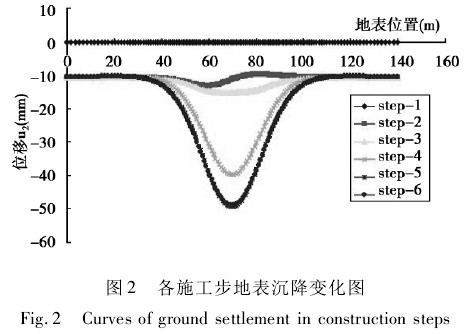

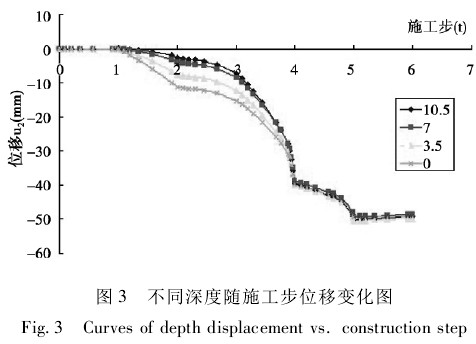

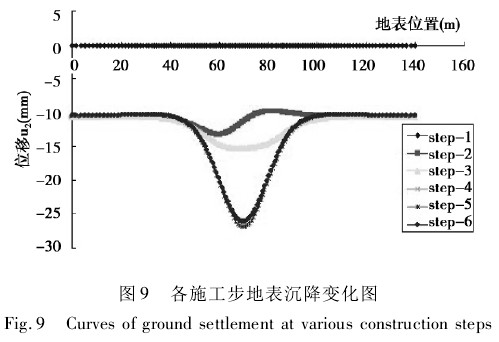

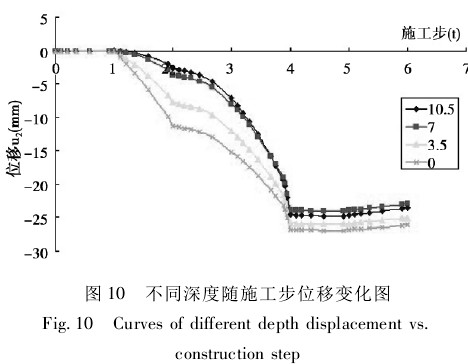

( 1) 沉降分析: 地表沉降主要是由于施工引起的地层损失和施工过程中围岩周围受扰动或受剪切破坏的重塑土再固结所造成的。拱顶沉降是评价围岩位移大小及稳定性的一个重要指标,拱顶稍有下沉就可造成掉块甚至塌方。隧道在分步施工时,沿隧道纵向轴线垂直断面方向上会出现沉降槽,图 2 为各个施工步的地表沉降变化图。图 3 中为选取车站顶部距地表分别为0 m、3. 5 m、7 m、10. 5 m 不同深度节点随施工步的位移沉降变化图。结合图 2、图 3 观察,step-2 中由于施加的地表施工荷载 20 kPa,导致地表沉降 10 mm,但是左导洞开挖完成后拱顶沉降值较少,仅为 3 ~4 mm 左右,其沉降变化速率较为缓和,地表有明显的沉降槽出现。在 step-4 中,即中导洞开挖完后,沉降差值达 30 mm,占总沉降值的 60%,地表及拱顶沉降变化速率明显加快,是引起地表变形的主要原因,因而在实际施工开挖中导洞时要加强临时支护措施及尽早闭合初期支护。图 3 中,后续 2 个施工步拱顶和地表沉降值从原来差值较大而趋于一致,分析原因可能是由于拱脚处承载力较弱,支护结构同地表整体发生沉降。

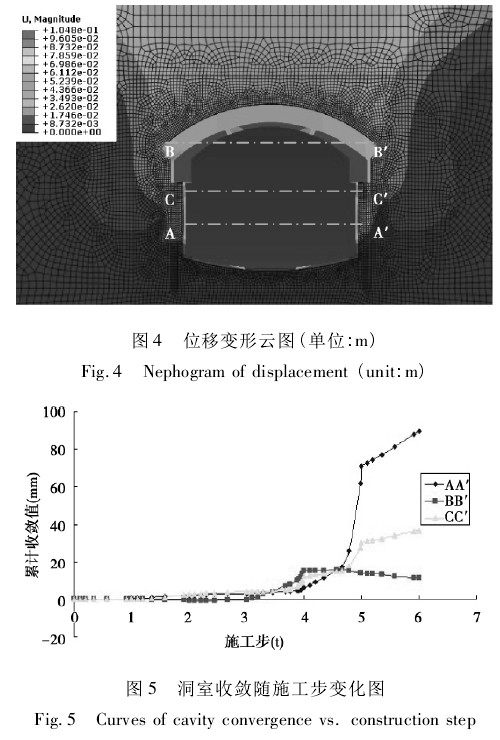

( 2) 洞室收敛分析: 洞室收敛是评价围岩稳定性和支护系统工作状态的一个指标,施工现场量测可用于反馈施工决策和支护系统的设计。图 4 为洞室位移变形云图,图中可以看出直墙段有向洞室突出的趋势,从而可能导致上覆岩土体及拱顶整体向下滑动,即可以解释图 3 中 step-5 拱顶和地表沉降值趋于一致的原因。从图 4 中选取 3 对收敛点AA’、BB’、CC’,作出它们随施工步的收敛变化曲线,如图 5 所示。可以发现 BB’处于拱顶加固区,中导洞开挖完后收敛速率达到平衡,收敛值较少。CC’处于二衬拱脚下方,下部岩土体开挖时增长较大。AA’处于直墙中间位置,开挖“倒梯形”岩土体后,收敛速率过大,可能会导致洞室整体坍塌,因而必须加强直墙侧向锚杆支护。

4 原设计方案车站变形监测分析

4. 1 车站监测点布设

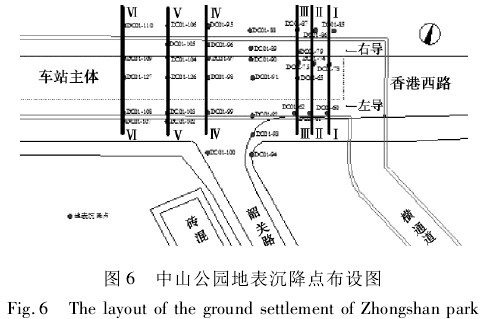

中山公园车站主体部分地表监测点沿车站纵向约每 10 m 布置一排,每排测点依据现场情况布置 4 ~7 个测点,均在车站正上方[12]。车站主体的地表沉降监测点布设如图 6 所示:

中山公园车站主体部分( 自 2 号风井处向小里程方向开挖) 左导洞截止 2011 年 11 月 22 日开挖约 120 m,右导洞开挖约 84 m,中导洞开挖约33 m。

4. 2 车站监测数据分析

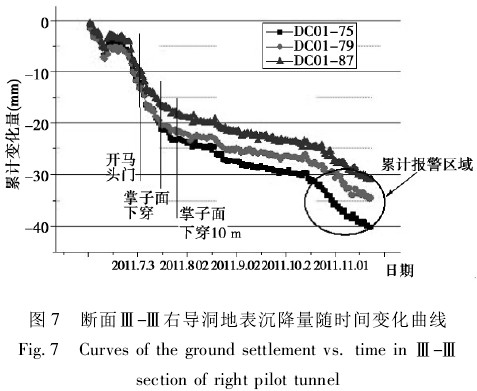

( 1) 右导洞施工监测分析: 图 7 为地表沉降观测点 DC01-75、79、87 在右导洞开挖时地表累计沉降量随时间变化的曲线,由图 6 可见,测点 DC01-75 位于右导洞上方偏左,测点 DC01-79 位于右导洞正上方,测点 DC01-87 位于右导洞上方偏右。

由图 7 可知,掌子面开挖使沉降值迅速增大。由于断面Ⅲ-Ⅲ靠近横通道,因此当施工从横通道进入车站主体开挖时,地表沉降变化率开始增大;掌子面下穿该断面时,地表沉降约 10 mm; 掌子面通过该监测断面 10 m 后,该断面地表沉降速率变小,表明支护结构的施作很好的起到了控制地表沉降的作用。同时,可见,掌子面穿过断面一定距离后,对该断面的地表沉降影响变小。末段由于中导洞开挖影响,使沉降值略有增加。11 月 15 日前后累计沉降值达到报警值,与模拟的沉降值较符合。

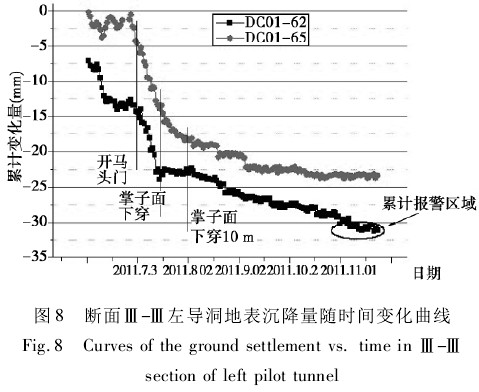

( 2) 左导洞施工监测分析: 图 8 为地表沉降观测点 DC01-62、65 在左导洞开挖时累计沉降量随时间变化的曲线,由图 6 可见,测点 DC01-62 位于左导洞上方,测点 DC01-65 位于中部预留岩体上方。

由于断面Ⅲ-Ⅲ靠近横通道,因此当施工从横通道进入车站主体开挖时,地表沉降变化率开始增大; 掌子面下穿该断面时,地表沉降最大值约7 mm; 掌子面通过该监测断面 10 m 后,该断面地表沉降速率变小,表明支护结构的施作很好的起到了控制地表沉降的作用。同时,可见掌子面穿过断面一定距离后,对该断面的地表沉降影响变小。因此在施工中应注意及时支护并尽早闭合初支。

掌子面下穿断面后,测点 DC01-65 较测点DC01-62 沉降速率大,这是由于左导洞爆破对中部预留岩体的影响所致。

4. 3 监测数据与数值模拟对比分析

综合对比监测数据与数值模拟沉降数据发现:当施工掌子面到达量测断面前后时,地表沉降速率较大,与模拟的开挖过程大体相同。后续开挖引起的地表沉降速率比较平缓,位移沉降值基本不变,最终的地表沉降值同监测数据值大都在 50 mm 左右。因而模拟的围岩参数可以用来作为实际岩土体的等效参数,从而用于对新设计方案支护效果的分析中。

5 控制变形支护方案及效果分析

新设计方案除了加强前期支护外,在拱脚处设置人工挖孔桩 + 预应力锚索来支撑拱盖压力并保护侧墙稳定。考虑施工条件等因素,人工挖孔桩尺寸为 2 m ×0. 8 m,径距 3. 5 m。

5. 1 预测沉降分析

结合图 9、10 可发现,由于拱脚处的加固,地表沉降量比原来设计减少 48%。中导洞开挖引起的位移沉降量占总沉降的 65% 左右,仍是引起沉降的主要原因。

图 10 中拱顶沉降与地表沉降存在一定差值说明支护拱盖与人工挖孔桩共同作用形成一整体,达到更改设计的目的。上部开挖完成后,由于桩的预支护,下部岩土体开挖并未引起地表沉降。各施工步的沉降趋势大体与原设计相似。

6 结 论

( 1) 按照实际施工步骤对中山公园车站进行数值模拟,并对其沉降、洞室收敛、应力集中区进行分析。结果表明,地表及拱顶沉降量较大,下部岩土体开挖时直墙有向内突出的趋势,数值模拟结果与现场监测结果基本吻合。

( 2) 引起较大沉降差异的原因主要是地层条件变化较大,原设计方案无法满足复杂多变地质条件对变形的控制要求,今后应加强施工勘查工作,尽可能准确的掌握开挖面前面的地质情况。

( 3) 基于变形控制标准,新设计方案通过设置人工灌注桩后,数值模拟预测表明车站地表沉降量与原设计方案相比减少 48%,且中导洞开挖引起的位移沉降量占总沉降的 65% 左右,基本满足变形控制要求。

参考文献( References)

[1] 王梦恕. 地下工程浅埋暗挖技术通论[M]. 合肥: 安徽教育出版社,2004. ( Wang Mengshu. Mining method adopted for shallow underground works[M]. Hefei: Anhui Education Publishing House,2004. ( in Chinese) )

[2] 郑颖人,朱合华,方正昌. 地下工程围岩稳定与设计理论[M]. 重庆: 解放军后勤工程学院,2010. ( Zheng Yingren,Zhu Hehua,Fang Zhengchang. Underground rock stability and design theory [M]. Chongqing: Institute of Logistics Engineering,PLA,2010. ( in Chinese) )

[3] 易小明,张顶立,逢铁铮,等. 城市隧道上覆地层整体下沉的力学机制分析[J]. 岩石力学与工程学报,2009,28( 1) : 2 860-2 867. ( Yi Xiaoming,Zhang Ding-li,Feng Tiezheng,et al. Mechanism analysis of integral subsidence of upper stratum in urban tunnels[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28( 1) : 2 860-2 867. ( in Chinese) )

[4] 姚明会. 浅埋暗挖大跨度地铁隧道地表沉降分析[D]. 上海: 同济大学,2007. ( Yao Minghui. Study on the ground surface settlement of large-span metro tunnel with shallow-buried tunneling method[D]. Shanghai: Tongji University,2007. ( in Chinese) )

[5] 时亚昕,陶德敬,王明年. 大断面浅埋暗挖隧道施工引起的地表移动及变形预测[J]. 岩土力学,2008,29( 2) : 465-469. ( Shi Yaxin,Tao Dejing,Wang Mingnian. Prediction of ground surface movement and deformation in constructing large cross-section tunnel by shallow-bur-ying and hudden-digging method [J]. Rock and Soil Mechanics,2008,29( 2) : 465-469. ( in Chinese) )

[6] 李志辉. 城市隧道浅埋暗挖地表沉降规律及控制研究[D]. 长沙: 中南大学,2008. ( Li Zhihui. Study on ground subsidence rules and control of urban tunnels by shallow tunnel construction [D]. Changsha: Central South University,2008. ( in Chinese) )

[7] 姚宣德,王梦恕. 地铁浅埋暗挖法施工引起的地表沉降控制标准的统计分析[J]. 岩石力学与工程学报,2006,25 ( 10 ) : 2 030-2 035. ( Yao Xuande,Wang Mengshu. Statistic analysis of guideposts for ground settlement induced by shallow tunnel construction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2006,25( 10) : 2 030-2 035. ( in Chinese) )

[8] 青岛市地铁一期工程( 3 号线) 工程勘察报告[R]. 青岛,2009. ( Engineering survey report of first phase of the project( Line 3) around Qingdao Metro[R]. Qingdao,2009. ( in Chinese) )

[9] 张先锋. 对硬岩地层地铁车站结构设计的认识与思考[J]. 岩石力学与工程学报,2003,22( 3) : 476-480.( Zhang Xianfeng. Understanding and consideration to the structure design of metro station in hard rock stratum[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2003,22( 3) : 476-480. ( in Chinese) )

[10] 王旭东,周生华,迟建平,等. 上软下硬地层浅埋暗挖隧道覆跨比研究[J]. 地下空间与工程学报,2011,7( 4) : 700-705. ( Wang Xudong,Zhou Shenghua,Chi Jianping,et al. Study on shallow-buried tunnel’s thickness-span ratio in upper-soft lower-hard ground[J].Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2011,7( 4) : 700-705. ( in Chinese) )

[11] 丛宇,王在泉,张黎明,等. 土岩组合地层暗挖地铁车站参数优化研究[J]. 地下空间与工程学报,2012,8( 1) : 167-171. ( Cong Yu,Wang Zaiquan,Zhang Liming,et al. Study on Parameter Optimization of Tunneling around Subway Station in Stratum with Rock-soil[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2012,8( 1) : 167-171. ( in Chinese) )

[12] 青岛市地铁中山公园站地表沉降监测数据分析报告[R]. 青岛,2011. ( Analysis report of ground subsidence monitoring data for Zhongshan Park station of Qingdao subway[R] . Qingdao,2011. ( in Chinese) )