郑州地铁一号线车辆编组方案研究

摘 要: 在研究郑州地铁一号线客流预测的基础上,对满足客流预测的 3 种方案进行比选,从运能适应性、服务水平、车辆扩编的可行性以及列车动拖比等方面进行研究,从而得出郑州地铁最终的编组方案。

关键词: 郑州地铁; 客流预测; 编组方案

郑州地铁一号线一期工程为东西向的骨干线路,始建于 2009 年 3 月,全程 26. 2 km,设站 20 个,计划 2013 年底通车。郑州轨道公司采用的是南车株洲电力机车有限公司制造的 4 动 2 拖 6 辆编组的B 型车,设计寿命为 30 年。

列车的编组形式在车辆选型中占有较大比重,往往需要结合线路客流量、运营服务水平、工程造价以及运营维修成本等多种因素综合确定[1]。郑州地铁一号线车辆编组形式经过 3 种方案比选,最终确定运营初期、近期、远期均采用 6 辆编组的固定编组形式。

1 郑州地铁一号线客流预测

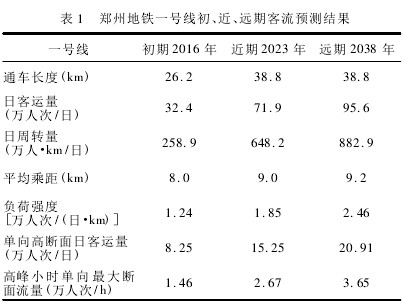

车辆编组形式的确定基于大量的客流量统计,客流量是决定编组形式的主要因素[2]。郑州地铁一号线客流预测指标见表 1。

从表 1 可以看出,一号线全日总客运量从初期的 32. 4 万人次增长到近期的 71. 9 万人次及远期的95. 6 万人次,线路客流一直稳步上升。一号线的客运强度初期即高达 1. 24 万人次/( 日·km) ,远期更是上升到 2. 46 万人次/( 日·km) ,可见,一号线线路沿线的客流成熟稳定,与其在轨道网络中的骨干地位完全吻合。

2 郑州地铁一号线车辆编组方案比选

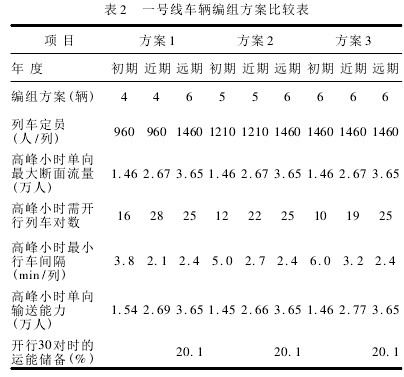

在确定郑州地铁车辆编组形式时,曾提出 3 套方案进行比选。各方案设计年度编组方案、高峰小时行车量、运能储备等指标见表 2。

2. 1 远期车辆编组形式

根据《城市轨道交通工程项目建设标准》,站席站立定员标准采用 6 人/m2,各方案列车定员数见表 2。从远期运能需求分析,远期单向最大高峰断面流量 3. 65 万人/h,如采用 5 辆编组,为满足运量要求,远期高峰每小时需开行列车 31 对,系统运能无储备,无法满足远期客流进一步增长的需求; 如采用 6 辆编组,高峰每小时需开行列车 25 对,按高峰每小时开行 30 对列车计算,运能储备达到 20. 1%,为远期客流增长预留了空间。

从系统服务水平分析,6 辆编组高峰每小时开行 30 对列车,行车间隔 2 min,服务频率高,且高峰小时车辆内站立人员密度低于 5 人/m2,高于 4 人/m2的区间仅占线路全长的 32%,系统舒适度好,适应本线远期平均运距 9. 2 km 较大这一特点。因此,一号线列车远期宜采用 6 辆编组。

2. 2 初、近期车辆编组形式

考虑到车辆的使用寿命及初、近期仅隔 7 年,时间跨度短,故近期宜采用与初期相同的列车编组[3]。满足初期、近期预测客流量的编组可选择 4辆、5 辆、6 辆 3 种编组方案。以下主要从运能适应性、服务水平、车辆扩编等方面对 3 个编组方案进行比较。

2. 2. 1 运能适应性

以上 3 种方案远期均采用 6 辆编组,系统运能相同,工程费用也基本相同。从表2 中数据看出,方案 1 近期采用 4 辆编组,高峰小时开行列车 28 对,行车密度高,难以适应近期客流进一步增长的需求,须根据客流增长情况,适时扩大列车编组。而方案2 和方案 3 分别采用 5 辆、6 辆编组,近期分别开行列车22 对、19 对,对近期客流增长有较好的适应性。

2. 2. 2 服务水平

列车服务水平的高低主要取决于行车间隔的大小,行车间隔小,相应的服务水平自然就高[4]。从表 2 数据看出,方案 1 初、近期行车间隔均小于其他方案,但采用 4 辆编组,近期高峰小时行车密度达到28 对 / h,与远期相当,不符合轨道交通服务水平逐渐增高的规律,不宜采用; 而方案 2 和方案 3 初、近、远期的行车密度符合随着服务水平和系统运输效率的提高逐次加密的特点,初、近、远期均可实现较高的服务水平。

2. 2. 3 车辆扩编的可行性

上述 3 个方案中,方案 1 和方案 2 均存在着远期扩大编组的问题。列车扩编在技术层面上虽可通过对车辆牵引、控制、辅助设备等进行改造实现,但新车与旧车的制造存在一定时间差,其匹配、衔接难度较大,且新车与旧车混编,不同的车况其寿命也不同,不但影响列车外观,还会给车辆维修带来一定的难度[5]。另外,列车扩编会对运营产生较大影响,增加了运营组织的难度。可见列车扩编发生的费用不是简单地增加车辆的费用,还包括相当部分的技术改造及额外费用。例如上海轨道交通一号线列车由原来 A 型车6 辆编组扩编为8 辆编组,公开招标订购价格1 320 万元/辆,大大超过新购同类型车辆的价格( 约900 万元) ,且实施过程复杂,实施难度较大。

方案 1、2 还可考虑远期重新购置 6 辆编组车辆,原有 4 辆、5 辆编组车辆调配至其他线路使用。但目前信号系统中的列车自动控制系统都要依赖于车载设备对列车进行控制,线网每条轨道交通线路的信号系统配置及系统供应商都可能不相同,因此,转线运营将面临着信号系统的改造或完全更新的问题,而方案 3 则不存在此问题。

2. 2. 4 综合评价

通过以上分析比较可知,方案 1 近期运能对近期客流增长适应性不强,不宜考虑; 方案 2 与方案 3主要差别在于,方案 2 初、近期系统服务频率较方案3 略高,但方案 2 存在远期列车扩编问题,因此在首批车招标时就要附带考虑远期扩编的实施条件。车辆设计必须满足远期扩编对系统接口的兼容、列车运行控制系统的衔接,以及设备容量和安装空间的预留条件等,这些因素无形中都会增加初期车辆制造成本和购置费用。

考虑到本线的客流水平、客流特点及城市规模,从适当的运能储备、提高服务水平、有利于运营管理、吸引客流、车辆购置及运用等方面综合考虑,郑州地铁一号线最终采用方案 3,即初、近、远期均采用 6 辆编组的固定编组形式。

2. 3 列车动拖比

根据郑州地铁一号线线路条件,从列车动力性能和列车故障运行能力方面,对 6 辆编组 4 动 2 拖和 3 动 3 拖两种组合形式进行了比选。

牵引性能方面: 6 辆编组 4 动 2 拖时,列车起动平均加速度可达到0. 9 m/s2,列车起动加速快,有利于缩短加速时间,提高列车运行速度; 而采用 3 动 3拖时,列车起动平均加速度为 0. 83 m/s2,加速性能略差。结合一号线地下线路多断面起伏的特点,为了提高列车动力性能,宜采用 4 动 2 拖。

故障运行能力方面: 对 3 动 3 拖列车在线路最困难区段故障运行能力进行检算。采用 B 型车 3动 3 拖编组的列车,在超员载荷并且损失 1 辆动车牵引力时,起动粘着系数取 0. 15,能在 3%的坡道上以 0. 25 m/s2的加速度起动,并能行驶至最近车站,乘客下车后空车返回车辆段; 在救援工况下,起动粘着系数取 0. 23,1 列空载列车牵引 1 列超载( 无动力) 故障列车能在 3% 的坡道上起动,有 0. 14 m/s2的剩余加速度,计算粘着系数偏高,在线路条件不好的情况下可能会出现打滑现象。通过检算,3 动 3拖编组的列车故障运行能力尚可,但故障救援能力显得不足。虽可采用架控方式减少列车故障时动力损失的比例,提高列车故障运行能力,但架控模式的动车造价较车控模式动车高,从而使得 3 动 3 拖架控车辆与 4 动 2 拖车控车辆价格相当。而 4 动 2 拖编组动车牵引性能好,可实现 0. 9 ~ 1. 0 m/s2的起动平均加速度,采用车控方式即可适应车辆在丧失1 /4 动力和丧失 1 /2 动力的故障条件下运行,能够满足更高的故障牵引性能要求。

牵引能耗方面: 4 动 2 拖编组动车配置较 3 动 3拖编组多,列车牵引能耗也相应较高。根据列车牵引仿真计算,与 3 动 3 拖编组相比,4 动 2 拖编组列车单程运行牵引能耗高约 13%。经测算,运营初期年牵引能耗支出高约 218 万元,25 年运营期累计增加牵引能耗支出净现值 434 万元。

综上,4 动 2 拖编组列车虽牵引能耗较 3 动 3拖方案略高,但在列车牵引制动性能、运营可靠性、故障运行及故障救援能力方面更有保障,因此郑州地铁一号线列车采用了 6 辆编组 4 动 2 拖方案。

3 结论

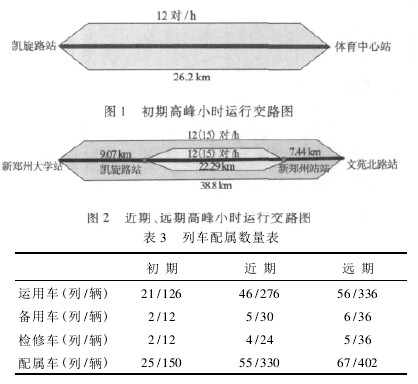

综上所述,郑州地铁一号线车辆初、近、远期均采用 6 辆编组 4 动 2 拖方案,其排列形式为: + Tc* Mp* M = M* Mp* Tc + 。其中: Tc 车为带司机室的拖车; Mp、M 车为动车,Mp 车为带受电弓的动车;+ 为全自动车钩; = 为半自动车钩; * 为半永久车钩,Tc、Mp、M 组成独立的单元车组。初、近、远期高峰小时列车运行交路如图 1、2 所示,列车配属情况见表 3。

对于建设首条轨道交通线路的城市,在首批车招标时就要系统考虑列车编组这一问题。一般来说,列车的编组形式需要在大量客流预测的基础上结合乘座舒适度和服务水平的发展与提高等客观因素综合确定。而对于某个确定的客流预测值,列车的编组形式又决定了高峰小时列车开行对数、列车配属数、列车的运行交路以及系统的输送能力等。因此列车编组必须从线网规模、服务水平等角度,用可持续发展的观点统筹考虑,择优选择。

参考文献:

[1]宋健,马成功. 上海市轨道交通车辆选择及列车编组若干问题的探讨[J]. 城市轨道交通研究,2003( 1) : 46 -47.

[2]程雯. 关于城市轨道交通列车编组形式的探讨[J]. 都市快轨交通,2006,19( 4) : 29 -30.

[3]何晔. 南京地铁 2 号线列车编组的比较研究[J]. 城市轨道交通研究,2004( 6) : 67 -68.

[4]谢振国. 杭州地铁1 号线车辆编组的探讨[J]. 机车电传动,2004( 3) : 42 -43.

[5]徐锦帆,梁广深. 地铁列车编组分期实施的合理性及扩编的可行性[J]. 都市快轨交通,2007,20( 2) : 1 -5.