城市轨道交通地上线安全运营分析与对策

摘 要 针对城市轨道交通地上线半开放导致自然安全环境和社会安全环境复杂的问题,结合北京地铁地上线路运营的实际经验,分析地上线路在恶劣天气、爆发大客流、结构不稳定、意外状况、侵限、周边工程、人为破坏、社会安全意识共 8 方面的安全问题,探讨不同问题对地铁运营安全的具体影响及严重后果,有针对性地提出城市轨道交通安全运营管理的对策,为建立网络化条件下的安全运营管理制度提供借鉴。

关键词 城市轨道交通 地上线 安全运营 管理对策 北京地铁

随着城市化进程的加快和大都市的不断扩张,城市交通问题愈来愈严重。近年来,城市轨道交通作为缓解城市交通拥堵、建设低碳型社会的重要手段,得到了充分的发展。城市轨道交通可分为地下线和地上线( 含地面线和高架线) ,适用于不同的城市规模、建设条件和运营环境[1]。与地下线相比较,城市轨道交通地上线具有技术难度小、投资造价低、建设速度快等优点,因此在许多城市迅速发展应用。然而,地上线路由于暴露在露天环境下,其安全运营环境产生了许多新问题,安全管理更加复杂。目前,国内外对城市轨道交通安全管理的研究主要都是针对地下线的情况[2-5],笔者结合北京地铁地上线路运营经验,基于现状,深入分析城市轨道地上线路运营环境的特点及可能引发的运营安全问题,有针对性地提出相应的预防和处置对策,为轨道交通运营安全管理提供借鉴。

1 北京地铁地上线路概况及其特点

1. 1 北京地铁地上线路概况

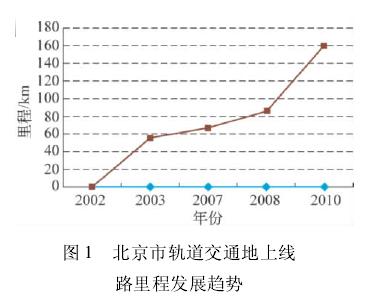

截至2010 年底,北京地铁运营有限公司( 以下简称“公司”) 运营12 条线路,其中 13 号线、八通线、5号线、机场线、亦庄线、房山线、15 号线和昌平线 8条线路的全部或部分区段为地上线,地上线里程已经接近线路总里程的50% ( 见表 1、图1)。

1. 2 北京地铁地上线运营环境特点

1) 空间开阔,视野良好。相较于地下线路来说,地上线路车辆运行区域周边空间较为开阔、无遮挡,日间光线充足、视野良好,有利于乘务员的了望和驾驶作业。

2) 长大区间较多。地上线路多为中心城区与新城区的联络线,线路里程较长,多为高架线路,站间距较大且长大区间多,有利于提高列车运行速度,但是会对区间设备维护维修和巡视管理造成一定的不便。

3) 周边影响因素复杂。相对于地下线路全封闭的独立运营系统,地上线路处于半开放状态,自然环境和社会环境更加复杂,各种因素均可能对运营造成影响和危害,控制难度大。

4) 隐患问题辨识度高。相对于地下运营环境封闭、出入口少、安全疏散难度大的特点,地面运营线路在行车过程中发生的隐患和问题相对容易被发现,乘务员和站务员能够及时应对处置。

2 地上线环境造成安全运营的难点

2.1 主要问题

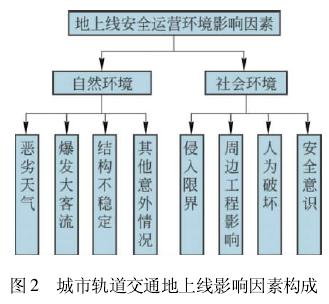

地上线处于开放状态,受外界环境的影响较大。主要是自然环境和社会环境两个方面,如图2所示。

2. 2 自然环境

2. 2. 1 恶劣天气和气候影响

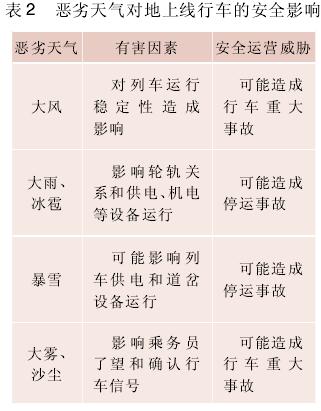

自然环境影响最突出的是天气和气候环境,大风、暴雪、大雾等恶劣天气,均可能影响行车安全或造成严重后果,如表 2 所示。2009 年冬季,北京地铁 13 号线、机场线因暴雪造成受流器与三轨接触不良,维持大间隔运营,对正常运输组织产生了很大影响。同时,突发恶劣天气时,由于道路交通条件变化、行车不畅,由地面交通转乘地铁的乘客较多,且恶劣天气时出站乘客滞留,有可能发生车站人流超过承载能力的情况,从而引发安全问题。

除各类异常灾害天气以外,气候特点对地上线路的安全影响更为常态化。例如北京是温带大陆季风性气候,春季多风、夏季酷热、秋季短暂、冬季低温,均对地上线路的安全运营以及车辆、设备设施的运行、维护、保养造成困难。

2. 2. 2 对车辆设备运行可靠度的影响

在恶劣环境下,车辆设备运行的可靠度可能受到影响。例如: 雨季潮湿环境对车辆电气设备和供电、机电等设备的安全运行产生影响; 在恶劣天气下大客流的运输,可能因车辆设备超负荷运转造成故障增加、可靠度下降。目前,北京地铁线网中较为突出的是 13 号线西段( 龙泽—知春路区段) 和八通线西段( 双桥—四惠区段) ,高峰时段列车满载率超过 120%。一方面,超过列车最大承受满载率的极限,对车辆机械走行部位的安全造成潜在影响; 另一方面,若在恶劣天气条件下突发影响客流组织疏散的情况,可能对整体线网的安全运行产生重大影响。

2. 2. 3 周边构筑物和建筑物

地上线处于半开放状态,周边建筑物、构筑物情况复杂,在地铁运营控制区内,可能由于周边设施的不稳定发生异物坠落、侵入运营限界的情况,对地铁安全行车造成影响。例如,北京地铁机场线的部分区段,由于周边的树木生长进入运营限界,冬春季节易发生树木枝干落入轨行区的情况,对行车安全造成严重隐患。13 号线、八通线的桥下空间和运营控制区内,百余处违章建设的停车场、活动房、自由市场等,严重影响轨道交通的消防安全、建筑安全和行车安全。

2. 2. 4 其他异常情况

冬春季节风干物燥,由各类原因引起的线路周边起火等突发异常情况,若未及时发现,可能危及行车安全。2011 年 3 月,13 号线东段北苑—望京西下行区间因路外杂草起火,蔓延至运营线路,把轨道供电线缆烧损,造成当日停运 3 列,晚到5 min 以上 10 列、2 min 以上12 列,中途折返 1 列,调表 35 个。

2. 3 社会环境

2. 3. 1 侵入限界

地上线路运营区域两侧用防护网隔离,但由于人为破坏及各种原因造成防护网破裂和毁坏后,可能发生有人非法进入行车区域、骚扰正常行车的事件。近3 年来,各类非法进入北京轨道交通运营区域的事件年均超过 20 起。

2. 3. 2 周边工程

近年来,城市建设速度加快,使地铁运营线路周边的工程量猛增,地铁线路周边各类穿越、接口和其他配合工程与日俱增。据统计,2008、2009 年地铁对外配合工程数量分别为 16 和 19 项,2010 年对外配合工程21 项,26 处,部分工程需要区段限速并可能影响车站客运组织。此外,地上线高架桥梁等可能受到道路交通的碰撞冲击等破坏,对运营基础结构造成破坏。

2. 3. 3 人为破坏

人为破坏是地上线路安全运营的最大隐患。北京地铁 13 号线在 2004—2006 年间遭到破坏 200 余次,主要是社会闲散人员夜间盗窃运营电缆、波导管等设备,因设备状态不良影响运营超过 200 min。另外,其他违规破坏行为对运营线路的影响很大,包括部分乘客携带危险品进站、逐年增长的故意自杀行为,也对地上线行车造成不可忽视的影响。

2. 3. 4 社会安全意识

地铁已经成为广大乘客出行的首选交通工具,2008 年以来,北京地铁客流呈现爆发式增长,2010 年以来有 8 次刷新日客流量记录。但在大客流条件下,乘客和全社会的安全意识、安全行为与安全出行的要求还存在较大差距,需要全社会共同构建、维护地铁安全运行的良好环境。

3 地上线安全运营管理对策

3. 1 自然环境方面

3. 1. 1 应对风雪雾等恶劣天气和气候影响

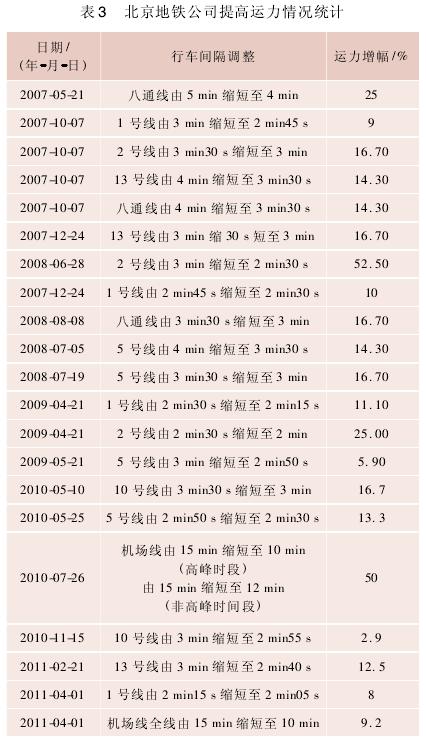

建立联动协调机制,制定应急预案。一是加强地铁运营基础建设。4 年间,在现有的设计能力和硬件设备情况下公司连续 21 次提高运力( 如表 3 所示) ,通过各种手段缓解运力与运量之间的矛盾,最大限度地满足乘客出行需求。特别是突发异常天气影响下,调度部门适时调整列车运行图,增加运力。

二是建立联动协调机制。根据市有关部门灾害天气预警预报信息,及时调整运营组织方案,提前启动应急预案,做好应对措施。例如: 遇暴雨天气时,及时与市政管委等部门联动,提前布置防汛设备物资、落实车站防汛措施; 遇暴雪恶劣天气时,则夜间不停电,安排电客车上线运行进行轧道,提前送电下车,对地上线22 处重点道岔部位实行专人保障,加强各车场扫雪、铲冰作业,各条运营线均加大运力,缩短运营间隔,加强广播宣传,及时补充、更换防滑垫等。对于暴雪天气逐渐增多的情况,还需进一步强化技术保障手段,如购置地上线吹雪车、加装道岔融雪装置和安装防雪棚设施,相应加大抢险器材及防滑垫等物资的储备,不断完善雪天保障方案,并加强演练。

3. 1. 2 应对周边构、建筑物及其他异常情况影响

针对可能影响运营安全的线路周边构、建筑物情况,组织进行全面调查、分析,掌握其危害性,加强与周边管理部门的沟通协调,100% 确认管理部门和责任主体,采取整改、预防、减灾措施。特别针对桥梁等重点部位,成立桥梁隧道管理部门,布设监测装置,购置桥梁检测设备车辆,加强日常巡视保养,并委托第三方定期监测,确保结构安全。

3. 2 社会环境方面

3. 2. 1 应对侵入限界和人为破坏

完善制度法规,从法律上杜绝破坏运营安全的行为。2009 年修订了《北京城市轨道交通安全运营管理办法》,明令禁止各类侵入运营限界及破坏运营设备的行为,地铁安全运营受到更完善的法规保护。

对于破坏隔离网进入运营区域的行为,特别是人为破坏的行为,要加强技防和人防手段。技防方面,对部分人为破坏区域加装远程监控报警系统,13 号线、八通线共加装摄像头 600 余处,若发生侵入运营区域的行为,监控系统自动识别、报警,与公安部门联动; 人防方面,组织地上线巡视保安队伍,实行夜间不间断巡视检查,有效控制了人为破坏事件的发生,2008 年以后未发生过相关事件。

3. 2. 2 应对结构破坏

针对可能影响地铁土建结构安全的穿越、连接等工程风险,应进一步完善地铁线路穿越工程和配合工程技术管理标准,重点工程实行挂账管理; 相关单位和部门应加强技术协调,建立技术审查和安全评估机制,落实相应的安全保障制度和应急机制; 应加强防护,通过加装桥梁防撞柱、关键部位加装摄像头等措施,加强抵御外部风险的能力。2010 年,有 2 处发生了结构变形超标的问题,均得到了及时发现并妥善处理。

3. 2. 3 应对安全意识不足

安全意识的建立和强化是一个长期的过程,北京地铁利用各种手段,广泛开展乘客的安全宣传活动,努力营造良好的安全乘车氛围。公司每年印制 40 万册《北京地铁安全服务手册》《北京地铁交通安全指南》《地铁安全 50 个怎么办》等宣传品,免费向乘客发放;制作了安全宣传纪念品,放映了引导乘客安全乘车的宣传片,利用地铁电视、《信报》《新乘坐》等媒体,向广大乘客宣传地铁安全常识; 同时不断扩充安全宣传志愿者队伍,与社会媒体合作,扩大宣传受众面,开展安全知识进社区、进学校、进厂矿等活动,通过媒体舆论,倡导自我安全、自觉安全的行为理念,营造全社会共同关注地铁安全的良好氛围。

4 结语

城市轨道交通地上线运营环境复杂,面临诸多客观问题和挑战,自然环境和社会环境对其安全运营的影响很大。地上线路环境的安全问题能够通过加强技术防范和管理防范相结合的措施来应对,实践证明取得了良好的效果。

地上线安全运营是地铁安全管理的重要课题,随着形势的发展变化,既有措施和对策将不能完全满足运营需求,必须在实践中不断改进提高。在网络化运营的条件下,针对地上线长大区间和高架线路的综合安全管控措施和应急保障机制还需进一步探索研究。

参考文献

[1]毛保华. 城市轨道交通系统运用管理[M]. 北京: 人民交通出版社,2006.

[2]施毓凤,杨晟 ,孙力彤. 城市轨道交通的安全管理问题[J]. 城市轨道交通研究,2003,6( 2) :26-28.

[3]周庆瑞. 地铁规范与地铁安全保障[J]. 都市快轨交通,2006,19( 1) : 19-20.

[4]代宝干,汪彤,丁辉,等. 地铁运营系统危险有害因素辨识分析[J]. 中国安全科学学报,2005,15( 10) :80-83.

[5]金淮,张成满,马雪梅,等. 城市轨道交通安全风险技术管理体系的建立[J]. 都市快轨交通,2010,23( 1) :34-37.