上海轨道交通运营客流简析

摘 要 上海地铁1号线投入运营已超过10年,2号线、3号线投入使用近5年。10多年来,上海轨道交通逐步建立起一套安全高效的运营管理体系,积累了丰富的运营管理经验。根据历年客流数据结合实际运营生产情况,对客流变化规律进行了深入研究,并就影响客流量的主要因素进行了分析。对客流研究的结果既可以为运营管理提供参考和指导,又可为轨道交通的规划管理部门及决策部门提供可靠的资料。

关键词 轨道交通 客流量 分析 预测

1 上海轨道交通运营概况

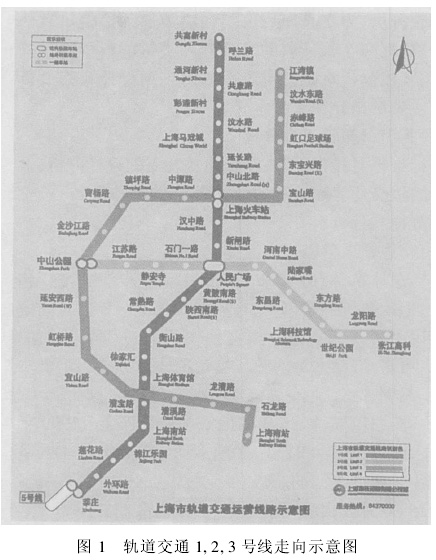

上海地铁1号线一期工程于1995年4月10日开通,运营时间已经超过10年。10年间,上海轨道交通整体上已发生了巨大变化,运营线路从开通之初的1条发展到目前4条,累计输送乘客23亿人次,到2005年年底运营线路将达到5条线,运营里程也将从开通之初的16.365km达到112km,日均客流量也从开通之初的24万人次,提高到现在的160多万人次。除5号线(5号线有11座车站约17km,日均客流2万多人次)外,目前3条运营线路长达77.4km计57座车站,线路布置示意图见图1。1号线北延伸于2004年年12月28日开通,在车辆严重匮乏、发车间隔12min的情况下,北延伸日均客流仍保持15万人次以上。“五一”期间,3条线(1、2、3号)的最大日客流超过203.3万人次。自进入2005年以来,3条线路的客流量继续稳定增长,与2004年相比,日净增客流30多万人次。客流稳定高速增长使3条线的运营设备长期处于高负荷运转状态,早晚高峰时间段列车超载严重,据现场测算,每节车辆乘客超过450人,列车满载率超过130%,1号线北延伸部分区间的满载率甚至达到161%以上,车厢内已经变得十分拥挤,一列六节编组的列车在1号线早高峰时间段的载客可达2500人以上。这种拥挤状况近期尚难以得到根本改善。只有在列车数量充足,实施大编组、小间隔的客运组织后,高峰时间段的拥挤状况有望得到较大改善和缓解。由于轨道交通与其他交通相比,具有运量大、速度快、安全、准时、环保等特点,随着人们对地铁这一新型交通工具认识的不断加深、运营设施的完善及管理水平的不断提高,越来越多的出行者会选择地铁这一安全畅达交通工具,它现已成为市民出行不可或缺的交通工具,大容量轨道交通的重要性和优势正初步显现。10多年来逐日客流分布情况见图2。根据上海市轨道交通规划和建设安排,在2007年将建成230km的轨道交通线路,2010年将建成410km的线路,预计日客流将达到600万人次以上,轨道交通客运量在城市公共交通客运总量中所占的比重也将达到35%以上。届时,上海城市轨道交通规模将位居世界前列,与纽约、伦敦等城市的规模并驾齐驱,超过巴黎、莫斯科、东京、波士顿、马德里等城市,客流量也将仅次于莫斯科地铁。

在轨道交通基本路网形成后,线路间将形成换乘和部分设施空间的共享,以实现线路之间的方便换乘和资源共享。但当个别线路因故处于非正常运营状态后,换乘站和不同线路之间会产生相互影响,并有可能将一条线路上的故障放大到其他线路上。为确保建成后的大规模轨道交通网安全高效运转,应及早进行这方面的前瞻性研究,加强对客流分布特点的分析,不断完善客运安全管理体系。轨道交通的发展引导着城市布局,改变着市民出行的习惯,不断提升城市现代化水平。针对客流量以及对客流影响的因素分析研究,不仅对客流预测和组织,加强客流管理,提升客运管理水平,更好地为市民服务有着十分重要的意义,而且有利于更深入地进行投资回报分析,为交通规划部门和决策部门提供可靠的资料,提高客流预测的准确性和决策的科学性。同时,客流分析对城市轨道交通的规划设计和建设具有重要的指导和参考意义。

2 客流分布特点及分析

根据对过去10多年来地铁客流的统计分析,上海轨道交通客流分布有许多明显的规律和特点,主要规律和特点有7个方面,下面逐一介绍。

2.1 地铁运营以来客流变化趋势

总体来讲,10年来上海地铁呈稳步快速增长趋势,但因票价调整因素,客流曾在长达一年多时间里出现明显走低现象。根据地铁客流量与时间的关系,可将10年来的客流发展情况大致分成三个大阶段,见图3。

第一阶段:1995年的地铁1号线开通~1999年2月,持续约4年时间。在此期间,客流量总体上呈稳步小幅度上升的态势,处于缓慢上升通道,日均客流从20万人次缓慢增加到40万人次左右。

第二阶段:1999年3月~2000年底,持续约22个月的时间。总体上,客流呈下降趋势。1999年的客流比前两年都低,日客流从年初未调价前两个月的36.4万人次,很快地下降到调价后的28.86万人次,与之前相比,客流下降了7.7万人次。

第三阶段:2000年12月~现今,这一阶段已经持续了5年的时间。在此阶段的客流绝对增长量和增长速率远大于第一阶段。随着2、3号线开通,轨道交通局部网络优势初步形成,客流呈快速增长的态势,日均客流从2000年上半年的27.49万人稳步增加到现在的160多万人次。今年客流与去年同期相比增加了27.5%,在线路进行增能后,预计客流还有一定的上升空间。若无调价或其他重大情况的改扮,据此推算,今年的客流量预期将达到5.8亿人次。

2.2 新老线路客流分布特征

刚投入使用和运营多年的线路,其客流分布特征截然不同。当一条新线路投入使用的当年,正式投入使用前后的客流会有较大差异,全年的客流一般呈双峰分布。开通前,客流量围绕一个较低的期望值上下波动;正式开通后,通过采取相应的措施吸引客流,客流逐步呈稳步上升态势,开通年的客流波动较大,可达20%~30%。当线路投入运营几年后,客流一般呈稳定增长的特点,年内的客流量一般近似呈正态或偏正态分布,客流不均衡系数一般小于15%。1995年4月1号线开通,2000年6月2号线开通后,2号线的全年客流和1、2号线全年总客流明显呈双峰分布,见图4a和4b,而其他年份的客流多近似呈正态或偏正态分布。

2.3 客流波动周期

客流波动周期与现行工作制度紧密相关,在全年客流分布中存在着一个近似7d的客流波动周期,2005年第3、4月份3条线路的客流变化情况见图5。图中较低客流为星期日,较高客流为星期五, 7d为一个小得客流量波动周期非常明显。在没有新线路投入的情况下,日常客流波动(σ/μ)一般在10%~15%之间。1995年地铁开通之初,周末客流量明显高于日常,星期天的客流量最大,但自1999年之后,星期五的客流量最大,比平均客流超出10%以上,反而周末客流较低,星期日的客流成为最低,比平均客流低8%~15%,星期一至星期四的客流量不相上下,见图6。

2.4 客流高峰、低谷与客流密度

一年中,上半年的客流量一般比下半年低,1、2、6月份的客流量与其他月份相比较低,但在7月份之后,客流量开始明显持续走高,直到年底。下半年客流一般约占到全年总客流量的52%~55%。全年最大月度客流基本发生在10月份,年中最高日客流基本上是在“十一”期间创下的。一年中的最小客流基本发生在春节期间,农历年三十往往会是一年中的客流量最低点(2003年非典期间除外)。“五一”和“十一”的长假期间客流量增加较明显,比日常增加20%~40%的客流量。由于众多原因和客观因素,电动列车的数量不足,列车的运能和时间间隔不能及时满足乘客需要。在工作日早晚高峰时间段,列车车厢内已变得十分拥挤,不少乘客不能及时登乘上列车而被滞留在站台,这在一定程度上导致服务质量下降。在目前车辆不足和发车间隔的情况下,3条线在早晚高峰单向断面客流已达到4.18万/h、3.18万/h、1.96万/h,早晚高峰时间段4个小时的客流量约占全天客流量的40%,3条线的单线最大日客流已经达到109.5万(1号线33.4km)、66万(2号线19.2km)、35万(3号线25km),线路最大客流密度已经达到3.28万人次/km、3.44万人次/km、1.4万人次/km,线路平均客流密度达到2.44万人次/km、2.64万人次/km、1.1万人次/km,2号线的线路客流最大。在目前列车发车间隔为3min、3.5min、5.5min的情况下(设计最终发车间隔为2min),断面客流和客流密度已经赶上或超过世界地铁发展成熟城市的数据,正与香港地铁和莫斯科地铁靠近。据线路实地统计计算,早高峰时间段1号线北延伸部分区间单节车辆的乘客竟达到500人左右,所载乘客数量远超过车辆设计超员定员410人的水平。

2.5 轨道交通网络效应

单一线路不能对客流形成很好的吸引。在2000年前,地铁刚开通之际,客流量总体呈增加趋势,但增加的绝对量和相对比例较小。在2、3号线投入运营后,线路间形成了有效换乘,线路之间出现相互推动效应,路网对客流量的提升和推动效应开始显现。2001~2004年虽然没有新增线路,但年客流量平均增加了6400万人次,年平均增幅超过20%。2001年之前,1号线单线最大客流为1.08亿人次,2004年1号线客流量已达到2.28亿人次。线路成网后,对客流增加起到推波助澜的作用,4年来的客流迅速攀升,2004年3条线路的客流量已超过4.7亿多人次,网络效应日趋明显,尤其是2、3号线对1号客流的推高更为明显。还有一个十分有趣的现象,4年来,1号线的客流量几乎严格地等于2、3号线客流量之和,逐年客流攀升情况及3条线客流关系见图7和图8示。

2.6 客流构成

根据6年来对乘客的随即抽样调查分析得知,乘坐轨道交通的乘客主要构成为青壮年。年龄段在21~40岁的乘客约占到总客流的70%以上,41~50岁的乘客约占到10%以上,余下的由20岁以下和50岁以上的构成,约占15%左右。乘坐地铁的主要目的:上下班的占37%,因公办事的占31%,上学的占11%,余下的20%左右主要是私人购物、访亲观光和其他。上下班和上学的这两部分乘客占总客流量的近50%。历年所作的抽样调查虽然不能涵盖所有的乘客,与实际客流构成存在一定的偏差,但多次随即抽样表明上述比例变化不大。1、2号线客流既有生产性客流,又有生活性和观光性客流,3号线基本上属于生产性客流,在工作日客流比较大,但在节假日的客流反而较低。

2.7 一卡通与单程票比例

根据AFC统计计算,从2001年开始,乘客使用一卡通的比例逐年增高,使用比例由当年的14%左右快速提高到2005年的50%~60%。由于一卡通是一种非接触式的磁卡,公共交通都可使用,用途广泛,使用方便,进入地铁节时可省不少买票时间,越来越受到乘客的认可,经常乘坐地铁的乘客中使用一卡通票的乘客占大多数。单程票的使用范围不及一卡通,且属于接触式的磁卡,乘车前乘客需要预先买票,不及一卡通方便,其使用比例已经从2001年时的75%~84%的使用率逐步降低到目前的40%左右,有逐年下降的趋势。有理由相信,在所有轨道交通线路较好地实现了一票换乘后,持一卡通的乘客比例还有上升空间,而单程票所占比例会继续下降。

3 影响客流量的主要因素分析

通过对多年运营经验分析,发现轨道交通线路客流受多种因素影响,不仅与社会经济宏观因素有关,而且与政府政策导向、轨道交通路网形成、票价因素、线路走向、建设技术标准和技术水平、运营服务水平、节假日、重大时间和沿线重要活动、天气状况等有关,他们都会对客流在带来不同程度长期和短期的影响。

3.1 社会宏观因素

主要包括人口、居民收入和消费水平、政府政策、人们的价值观念、交通服务供给状况等几方面。

(1)人口因素 一个城市的人口规模、结构与分布状况、现状及变动趋势(包括常住人口和流动人口)等。轨道交通对城市布局的引导和影响十分明显,引导着人口分布和变化。上海是一座特大型城市,2004年年底常住人口1343.8万人,流动人口超过400万人,拥有1800万人口总量的高密度城市是为大客流提供了坚实基础。徐家汇地区的市容市貌10多年间焕然一新,现已成功成为上海城市副商业中心地带。它的成功首先得益于轨道交通的发展,变当年的低矮破旧建筑为现在的高楼大厦。1号线南延伸至莘庄段于1997年开通后,莘庄范围内的交通状况得到根本性的改善,线路两侧的房地产日益繁荣,形成了一幅恢宏的地铁房产带,引导着城市居民住房的布局,有力促进当地交通和经济的快速发展。

(2)居民收入和消费水平及价值观念 一般情况下,出行者的收入和消费水平直接影响到对交通工具的选择。对城市整体而言,人均收入及消费水平将会直接影响到交通总量及不同交通工具间的分配。自1995年的10年间,上海市GDP翻了一番多,地方财政收入增加到1100多亿元。地方财力的极大提升为轨道交通的建设投入更多资金,有利于轨道交通路网可早日实现。与此同时,居民可支配收入增加了1.33倍(见表1),而轨道交通票价基本未做大的调整,居民收入增加速度比票价增加速度快,也就是说,在目前的票价情况下,乘客乘坐轨道交通得到了更大经济实惠。然而,人们的价值观对出行的选择具有十分重要的影响,在工作出行时间和效率、居所选择、出行舒适感等方面的价值判断等直接影响人们对交通工具的选择。在人们通过对交通工具进行比较、判断、决策后,选择哪一种交通方式适合自己。地铁里2min可行驶1km多的路程,不像地面交通那样容易受到干扰。最简单的例证就是从莘庄至火车站乘坐公交车可能需要1~2h,而乘坐地铁后仅需要0.5h即可,可以节约乘客大量的时间,节省大量的体力消耗。1号线北延伸开通后的情况更是如此,很多乘客宁愿多等上十几分钟乘坐地铁,而且明知道车厢内已经十分拥挤,但还是选择地铁这一安全准时的交通工具,轨道交通对市民的吸引力日趋明显。