上海轨道交通4号线环线运营组织实践分析

摘 要 环线在城市轨道交通网络内的作用非常重要。介绍了上海轨道交通4号线在线路布置、共线运营、简易接轨等方面的概况及其特殊性。针对上海轨道交通4号线的运营实际,结合环线开通后的运营经验,在统筹考虑客流预测、车辆配属、信号约束三方面基础上确定环线行车方案、列车编制原则及运营调整原则。阐述了导向、广播、乘客信息系统,以及末班车组织等方面的客运组织措施。随着网络化运营的逐步深入,运营方不断摸索,积极调整行车、客运组织措施,以求达到环线运营效益最大化。

关键词 城市轨道交通;环线;运营组织

2007年底,上海轨道交通4号线实施“共线加环”的运营管理模式。该模式在国内尚属首次,在国外也非常罕见。环线在整个轨道交通网络中具有非常重要地位。特殊的线路条件决定了4号线环线运营管理在行车组织、客运组织方面的难度非常大。

1 上海轨道交通4号线线路概况

1.1 4号线是具有引出线路的环线

上海轨道交通4号线于2005年12月投入试运营。由于工程建设上的原因,在开通初期,4号线从蓝村路站至大木桥路站区段实行C字型运营,并在宝山路站至虹桥路站区段与3号线共线运营。2007年底,随着4号线过江段的修复,4号线开始实施“共线加环”的运营组织模式。3、4号线在共线区段采用统一制式,车辆、信号等设备系统均能兼容。

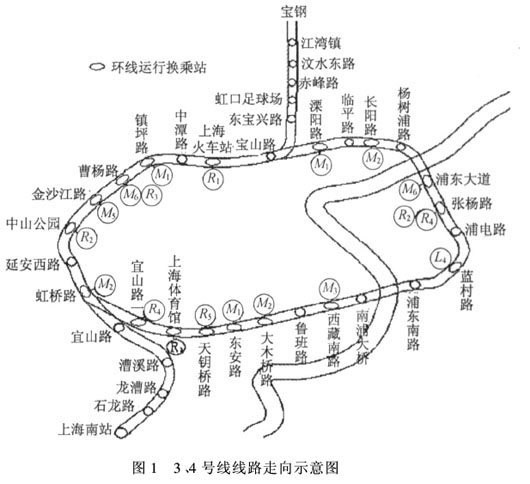

如图1,3、4号线分别在宝山路站、虹桥路站接轨构成环线,是城市轨道交通网络中的唯一城市环线。4号线是具有引出线路的环线。环线上共有26个车站。其中17个车站与其它轨道交通线路形成换乘站,成为联系网中其他轨道交通线路的纽带,使整个上海轨道交通网成为一个有机的整体。

1.2 简易接轨的共线运营

4号线有9个车站在简单配线情况下实施共线运营,这在国内外轨道交通网上还未见先例。在3号线的建设阶段,宝山路站北端和虹桥路站南端都预留了出岔连接4号线的条件,形成了现有3、4号线简单接轨的布置形式。这样的接轨方式对日常设备保养的要求非常高,对故障情况下的运营调整要求也非常高。针对未来客流压力,以及运营管理的高难度,建议对接轨站进行技术改造。

1.3 内外圈、终点站的定义

1.3.1 内外圈

在行车组织中,对于线路的方向一般用上行和下行来进行区分。客运组织中乘客不需要了解上下行所指的具体方向,只需要告知列车的始终点,乘客自行判断乘坐方向。然而由于环线运营的特殊性,为了便于客运组织以及乘客乘坐,需要对环线的方向进行定义。在上海轨道交通4号线,将顺时针运行定义为内圈,逆时针运行定义为外圈。

1.3.2 终点站

环线是一条闭合的线路,没有起点和终点。但是由于回库的列车不能全程运行,而回库点设在宜山路站,行车组织上规定所有回库列车均在宜山路站清客,因此,为了从客运组织上对全程循环运行列车和回库列车进行区分,人为地设定宜山路站作为回库列车的终点站。

2 上海轨道交通4号线行车组织管理

2.1 编制行车计划需要考虑的前提条件

2.1.1 客流情况分析

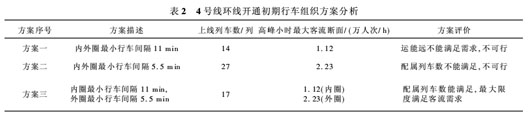

行车计划编制需要满足客流需求。表1为环线开通前高峰小时最大客流断面情况,其中下行客流较上行客流大;预计环线开通后高峰小时最大断面客流将达到1.6万人次左右。

2.1.2 车辆配属情况

环线开通时4号线的配属列车数为20列。

2.1.3 信号条件的约束

由于3、4号线共线运营,在行车间隔的安排上需要成比例匹配。按照3号线列车配属情况及客流情况,在环线开通时3号线采用5.5 min的最小行车间隔,因此4号线的最小行车间隔只能是5.5min或11 min(大于11 min难以满足客流需求)。

2.2 4号线开通初期行车计划方案

如表2,方案三具有可实施性。而针对内圈11min间隔的运能较低、高峰小时拥挤度较大问题,行车上采用了“固化备车”措施。即:早高峰时段利用线路上存放的备车,空车驶入上行拥挤度较大区段,加开2个列次;部分列车的最小行车间隔从固定的11 min缩短至5.5 min;高峰小时运能增加33%,达到1.5万人次。该措施在实际实施上效果良好。

2.3 全日行车计划的编制原则

(1)为了便于行车安全及各种客运作业,人为确定了4号线的起点和终点站;

(2)受接轨点信号条件的限制,为了避免两条线路列车在接轨点发生接车冲突,在进行全日行车计划的铺画时,在先确定3号线全日行车计划的基础上,确定4号线的全日行车计划;

(3)环线上换乘节点较多,编制行车计划时需要考虑与其他轨道交通线路首末班车时间的衔接,换乘车站各线路列车的到站、发车时刻衔接应考虑换乘走行时间;

(4)按照市区线路服务时间覆盖郊区线服务时间的原则,4号线服务时间达到18 h左右。

2.4 行车调整措施

(1)原则上应将列车晚点影响控制在非共线区段。3号线列车可通过利用备车来调整运行,4号线列车通过利用渡线或折返线将上下行列车对换的方式来消除晚点,尽量避免影响到共线运营区段运营秩序。

(2)原则上2个共线接轨站不办理通过作业,换乘站不办理通过、清客作业。

(3)遇运行紊乱时,两接口站按照优先接近、优先通过的原则进行接发列车。

(4)在运营调整中,调度员根据线路拥堵区段及客流情况,可通过改开、加开载客列车,快速疏散客流,重点缓解路网换乘站的客流压力。

(5)运休载客列车时,调度员需调整前后列车以均匀行车间隔,避免造成后续列车客流积压。

3 上海轨道交通4号线客运组织管理

以两端终点站作为列车运行方向的传统客运组织方式不适用于环线。为使乘客能正确、合理地选择乘车方向,需要采用新的客运组织模式。

3.1 导向系统

3.1.1 悬挂式导向

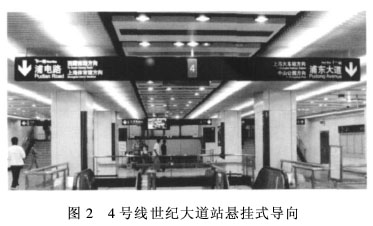

环线线路信息标示的最大难点在于列车运行方向的标示。在缺少了固定终点站作为参照,而简单标注“内圈”、“外圈”乘客又不易理解的情况下,运营方选择了同时注明前方站以及前方半圈距离内的两个换乘站作为列车运行方向。如图2,以4号线世纪大道站为例,内圈方向以“西藏南路、上海体育馆方向”表示,外圈方向以“上海火车站、中山公园方向”表示。

3.1.2 屏蔽门线路图

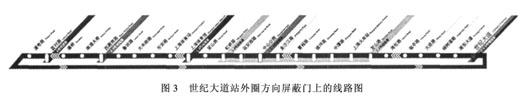

4号线地下站的站台屏蔽门将当前站至于线路起始位置,以明示乘客当前站与前方各站的远近关系,同时在线路图上增加了各换乘站换乘识别符。图3为世纪大道站外圈方向屏蔽门上的线路图。

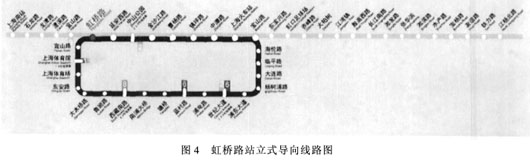

3.1.3 立式导向线路图

3、4号线9个共线车站需要添加3号线各车站信息,需要特别制作新的导向线路图。图4为虹桥路站的立式导向线路图。

3.1.4 车厢线路图

4号线列车内给乘客提供了电子线路图,在车厢车门上也张贴了纸制线路图,方便乘客了解环线情况和选择便捷的出行路线。

3.2 广播系统

3.2.1 车厢广播

对于全程运行的列车,车厢广播为:“欢迎乘坐轨道交通4号线,本线为环线。下一站××站。”对于回库列车,行车组织安排在宜山路清客,因此车厢广播为“欢迎乘坐轨道交通4号线,本次列车终点站宜山路。下一站××站。”

3.2.2 车站广播

车站广播与车站悬挂式导向表现形式一致。全程运行的列车进站时,车站广播采取播报前方半圈距离内的两个换乘站。以世纪大道站内圈进站列车为例,车站广播为“乘客们,列车马上就要进站了,本次列车开往西藏南路、上海体育馆,请乘客们有序候车。”而内圈方向的回库列车进站时车站广播则为:“乘客们,列车马上就要进站了。本次列车内圈运行,终点站宜山路,请乘客们有序候车。”

3.3 乘客信息系统(PIS)

地下车站的动态等离子显示屏上显示“本车为内(外)圈列车,下一站×××。”9座共线车站的LED信息屏,显示“第×班车为4号线(×圈),下一站×××。”

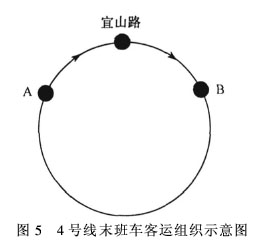

3.4 末班车的客运组织

如图5,假设某乘客从A站出发前往B站,按照最短路径原则,他应选择内圈列车;但当A站最后一列全程列车发车后,后续列车均将在宜山路进行清客回库,这时该乘客就无法搭乘内圈列车前往B站了。因此,需要将全程末班车同终点站为宜山路的末班车进行区分,并告知乘客,以免耽误乘客出行。

以A站内圈方向为例,全程末班车时间是指在A站发车且内圈运行一圈后能够回到A站的最后一列车在A站的发车时刻;终点站为宜山路的末班车时间是指在A站最后一列运行至宜山路清客回库的列车在该站的发车时刻。全程末班车时间总是早于终点站为宜山路的末班车时间。因此,环线车站的末班车广播需要分别录制。

4 结语

与其他城市轨道交通环线相比,共线加环的线路形式是上海轨道交通环线的最大特点。定义环线的内外圈和终点站、乘客导向标识、末班车的客运组织正是运营方在4号线运营特点基础上采取的特殊的客运组织举措,能满足目前环线运营管理的需求。然而,随着上海轨道交通网络的持续快速扩充,迫切需要通过线路改造、行车交路调整、客运组织等措施,尽可能地减少共线段简易接轨对环线的约束,使环线在上海轨道交通网络的作用得到充分的发挥。

参考文献

[1]朱沪生.上海城市轨道交通网络化运营体系的建设[J].城市轨道交通研究,2008(10):1.

[2]邵伟中,刘志钢,吴强,等.上海城市轨道交通换乘枢纽运营管理模式研究[J].中国铁路,2008(10):64.

[3]邵伟中,吴强.上海城市轨道交通网络化运营特征分析[J].城市轨道交通研究,2009(2):1.

[4]王如路,李素莹,陈光华,等.上海轨道交通运营客流分析[J].地下工程与隧道,2007(4):15.