肖红萍 史平平 白迎春

( 北京城投地下空间开发建设有限公司 北京 100044)

摘 要 : 将轨道交通地下空间分为剩余空间和接驳空 间两类,分析其准公益性和准经营性的特点,阐述地下 空间提高土地利用率和丰富地铁服务功能的作用。 总 结国内外轨道交通地下空间开发和北京市轨道交通空 间开发的实施模式等现状,提出当前政策下规模化发展 面临的问题。 最后,提出重构轨道交通地下空间规模化 发展的政策框架和技术标准的相关建议:继续沿用、完 善目前的实施模式并形成政策路径,在已建的地下空间 中推广应用;在今后的地铁规划建设中强化规划的龙头 作用,抓住地下空间开发机遇并创造机遇;在规划建设 阶段,要注意预留满足一般商业的技术条件,如出入口、 消防疏散宽度、机电设备和市政条件等方面的预留等。 关键词 轨道交通;地下空间;开发利用;规模化

中图分类号: 1672 -073(2016)06-0016-04

在京津冀协同发展的战略背景下,北京轨道交通 建设又将迎来快速发展时期。 而依托轨道交通进行一 体化建设,实现人文交通、绿色交通,使轨道交通可持 续发展是轨道交通建设的一个方向。 开发建设轨道交 通地下空间是轨道交通同周边地块衔接和一体化建设 的最为普遍的形式,也是轨道交通外部效益内部化和 资产经营发展的重要保障。 借助轨道交通建设进行地 下空间的规模化发展势在必行。

1 轨道交通地下空间规模化发展概述

1.1 轨道交通地下空间的分类和特性

1.1.1 地下空间的分类

本文所指轨道交通地下空间( 以下简称“ 地下空间”) 专指在地铁或周边市政用地红线范围内,与地铁 车站直接相连通、位于地铁站台层上方或与站厅层同 层的地下空间,一般具有停车、连通或便民服务功能。

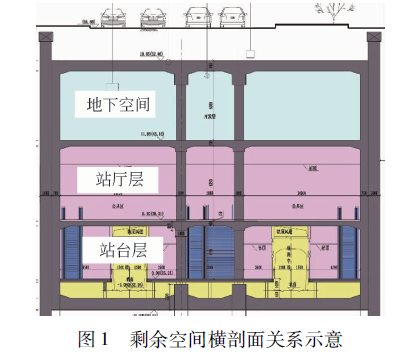

1) 剩余空间。 在轨道交通建设时,由于地铁施工 工法需要进行较大深度的开挖,为节省工程投资和集 约利用资源,以构筑结构空间的方式代替传统的土方 回填,相应形成了地面以下的空间资源。 由于该类地 下空间是除满足轨道交通运营需求之外的资源,即剩 余的地下空间,又被称为“ 剩余空间”( 见图 1) [1] 。

2) 综合接驳空间。 指地铁车站与周边建筑衔接、 进行一体化设计形成的地下空间,位于周边建筑和地 铁车站主体之间、市政路或绿地下方,一般兼具停车、 连通或商业功能。

1.1.2 地下空间的特性

1) 建设周期长、成本高、体量小、分布散。

2) 准公益性和准经营性。 首先,规划地下空间与 地铁站点共生存,为市政基础设施;效益方面,地下空 间将轨道交通同周边地块无缝衔接;内部效应方面,地 下空间增加地铁疏散面积和疏散宽度:均具备公益性 特征。 其次,地下空间通过布设报亭、便利店等提供便利服务而产生商业利润,具有经营属性。 另外,大多数 地下空间收益不足以覆盖投资成本,需政府补贴部分 资金或资源,或通过政府授予特许经营权附加部分补 贴或直接投资等措施,为投资者获得合理回报,因此地 下空间不具备纯经营特性[2](25 41) 。

可见,地下空间是一种利用经营属性完善公益属性的资源,属于准公益性、准经营性产品。

3) 具有明显的规模经济特征。 与轨道交通相同, 地下空间的轨道交通线网覆盖面越大,利用效率越高, 但同时线网建设投资的规模越大,建设期越长、资产的 流动性越差、沉淀成本越大。 因此轨道交通地下空间 也具有明显的规模经济特征[3] 。

1.2 轨道交通地下空间规模化发展的现状

国外城市如日本东京、法国巴黎、加拿大蒙特利尔 市和多伦多等,从很早以前就开始了对地下空间利用的 研究和实施,至今已形成了相当的规模[2](153 156) 。 国内 城市如香港、上海、南京、深圳和广州等多个城市结合 轨道交通建设,对开发利用地下空间资源进行了探索 和实践。

与快速发展的轨道交通相比,北京地铁建设形式 单一,与之配套的地下空间开发进展缓慢。 针对北京 地铁建设与地下空间综合开发存在的问题,北京市近 年来积极推动地下空间资源开发工作,也初步形成了 一定数量的轨道交通地下空间。

1.3 发展地下空间规模化的意义

一是提高土地利用效率。 地下空间开发在不扩大 或少扩大城市用地的前提下,实现城市空间的三维拓 展,提高了土地利用率[4] 。

二是丰富地下空间的功能层次。 地下空间与周边 建筑相互连通,往往是“ 地下商业 +地下交通 +地下市 政 +其他”的综合体,形成更为综合、联系更为紧密的综 合功能。 三是丰富地铁服务功能。 轨道交通人性化设 计的主要抓手就是地下空间的开发及地铁与周边建筑的一体化设计。 “ 一体化” 就是把地铁站点与周边建筑

统一起来,让市民便利地出行,拓展地铁的服务功能。

2 现行政策和实施模式

2.1 地下空间开发利用现行政策

根据《 城市地下空间开发利用管理规定》 (2001 年 建设部第 58 号令),地下空间开发利用应遵循以下原 则:一是附着地面建筑进行地下工程建设,应随地面建 筑一并向规划主管部门申请办理建设程序;二是独立 开发的地下交通、商业等设施,应向规划主管部门申请 办理建设手续。 《 土地管理法》 ( 中华人民共和国主席 令[2004] 第 28 号) 规定建设用地必须通过出让等有偿 使用方式取得;而城市基础设施用地和公益事业用地 可以划拨[5] 。

而对轨道交通地下空间, 上述开发路径有矛盾。 如果将其划归“ 附着地面建筑进行的地下工程”,则应 随轨道交通一并办理规划和土地划拨手续,但轨道交 通纯公益性功能与地下空间的经营性用途矛盾,地下 空间如开发利用,则视为利用原有划拨土地进行经营 性开发建设的问题,这种情形在目前体制下不允许;如 若划归“ 独立开发的地下商业”,则需按照现行基本建 设程序独立办理立项、规划、用地和建设手续,而由于 地下空间建设过程的特殊性和半公益性功能,使得独 立办理手续几乎不可能,也不现实。

2.2 北京轨道交通地下空间开发实施模式

目前,北京市绝大多数地下空间按照地铁配套设 施与地铁车站一并规划立项,土地参照地铁模式划拨。 解决规划和土地的市政基础设施属性与半公益、半经 营性使用功能相矛盾的方式主要是由市国资委、行业 主管部门或规划主管部门批复[6 7] 。

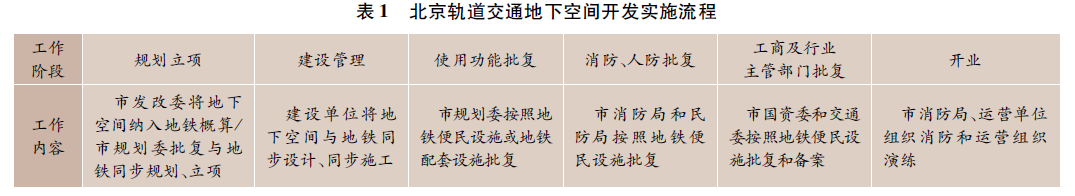

2.2.1 操作流程

操作流程如表 1 所示。

与地铁同时规划立项,同步设计及同步建设土建结构。 市交通委或市规划委批复使用功能;市消防局 批复设计、施工和开业前检查;市国资委批复用作工商注册;市交通委批复商业设施备案;与地铁运营单位的

经营部门沟通协调。

2.2.2 实施模式的政策支持

北京地下空间的规划性质属于市政基础设施,在 后期开发利用中需要明确其使用功能为经营性用途。 在目前土地用途暂无变更的操作路径下,轨道交通行 业主管部门和规划主管在明确使用功能方面给予了政 策支持。

市交通委 2015 年 3 月出台了针对轨道交通商业 设施的管理办法,即《 北京市轨道交通商业设施管理办 法》( 试行),明确了轨道交通商业设施的设置程序和 管理要求。 市规划委组织召开专题会,明确了部分地 下空间开发利用审批的流程。

3 政策设计和技术条件

目前,制约地下空间规模化发展的因素,一是土地 的长期粗放利用,对集约利用土地重视不够;二是地下 空间准公益性特性与政策机制相矛盾,导致地下空间 几乎没有实施路径,即使可以实施,管理和时间成本也 大大增加;三是需要在规划建设中预留更加复杂的硬 件技术需求。 针对存在的问题,要规模化发展地下空 间,有如下几个建议。

3.1 政策和机制设计

3.1.1 积极沿用已有地下空间开发政策

1) 可研立项阶段。 地下空间作为地铁配套设施 与地铁主体一并报市发改委立项。 “ 可研” 中应当体现 地下空间开发及相应投资原则:剩余空间的投资纳入 地铁建设费用;综合接驳地下空间先期投资可暂列入 地铁初步设计概算并给予单独说明,待条件成熟时返 还地铁建设投资。

2) 方案设计阶段。 地下空间与地铁一体化同步 规划设计。 建议在此阶段明确使用功能,在建设工程 规划许可证中注明经营性使用用途。

3) 建设施工阶段。 地下空间的土建结构应与地 铁同步施工。

4) 开发利用手续办理。 针对地下空间半经营性功 能审批,建议市规划委将目前地下空间的实施模式适用 于同类型的其他地下空间项目,以便于规模化操作。

3.1.2 强化规划层面的龙头作用

目前,北京市已初步建立轨道交通一体化规划协 作联席会议制度。 地下空间资源虽被列为工作内容, 但由于体量小、效益微、布局散、操作程序不明朗等特 点,不被视为工作重点。 因此, 要规模化发展地下空 间,必须变被动利用为主动开发, 强化规划的龙头作用,充分利用逐步建立起来的一体化规划协作联席会 议制度,从源头上紧抓地下空间开发机遇并创造机遇。 3.2 技术条件需求

从地下空间经营用途的需求看,在规划建设中需 预留满足一般商业的机电条件,以便后期使用。

3.2.1 主体建筑结构和附属结构预留技术要求

目前,正在实施的部分地下空间只有主体结构,没 有出入口,不具备开发条件,成为名副其实的“ 棺材” 地 下空间,无法利用;部分地下空间出入口疏散宽度预留 不够,严重制约了后期使用。

1) 结构荷载。 建议地下空间商业区荷载标准值为 均布 4 kPa,设备区荷载标准值为均布 8 kPa。 另外需要 做好结构防水、防火封堵,减少对地铁日常运营的影响[8J 。

2) 开发区域与地铁相连处应有明显的物理分割。

3) 开发区域与地铁应采用楼梯、扶梯、或者通道 相连。

4) 空间区域应充分考虑疏散要求,设置出入口并预留适合的宽度。 预留设备机房空间,包括通风空调 机房、变配电所、 控制室、 配电室、 消防泵房等空间需 求,以及地面的空调机组( 或者制冷机组) 的放置位置。

5) 设备机房应设置在开发区域的两端。

6) 应预留进出管线的路径或通道,尤其是需预留 穿越人防段的排水专业、通风、电气等系统管线的预埋 管。 另外需为空间预留设备运输的通道,如需预留吊 装孔,应按照最大尺寸考虑,如需从出入口等处运输设 备,出入口处应考虑运输设备过程中的结构荷载等。

7) 建筑防火疏散的计算应满足 JGJ48-1988 《 商 店建筑设计规范》 相关规定, 疏散通道宽度及柜台长 度、间距应满足相关规定。

3.2.2 市政工程预留需求

1) 外电源电量需求及接口条件预留。 参考在施 项目的用电量需求,在业态为中高档商业条件下,建议 单位面积电量预留为 0.21 ~0.40 kVAIm2 。 由于地下 空间通常位于地铁站厅层或是负一层,因此从车站配 电室内直接为地下空间预留用电条件是最便捷、经济 的方法。 在地铁规划建设过程中,应根据地下空间面 积计算所需用电量,在地铁车站配电室内预留地下空 间供电设备或设备位置,以便地下空间外电源施工。

2) 生活及消防用水预留。 应按一般商业标准预 留市政水( 生活及消防用水) 的水量和接口,建议与地 铁车站给水工程一并实施,预留水量( 管径 150 mm) 及 接口条件( 三通接口)。3) 排水条件预留。 应按一般商业标准预留排水 条件,建议与地铁车站排水工程一并实施,预留接口条 件及化粪池容量( 按生活给水 90%考虑)。

3.2.3 机电工程条件预留技术要求

1) 通风条件预留。 地下空间通风系统主要包括 空调系统及防排炯系统。 规划建设阶段应充分考虑预 留空调室外机的搁置位置和通风、排炯管路通道。

地下空间人员密度按 0.45 人 Im2 计量,新风量标 准为商业设施最小新风量,按每人 30 m3 Ih;空气质量 设计标准为商业设施的 CO2 浓度不大于 0.20%;空气

中可吸人颗粒物的日平均浓度小于 0.15 mgIm3 。 空调 室外机位置:应在地下空间外部预留安放空调室外机 位置。 风道条件预留:地下空间通风空调设计应尽量 与其他区域分开设置,便于日后的日常运营管理。

2) 电气环控及自动化条件预留。 地铁车站规划 设计时应考虑直接引人商业通信覆盖;独立设置 FAS 系统并与原地铁系统预留互通火灾信号的接口,进行 火灾联动;电话网络接口按每 40 m2 预留一部信息插 座设置,由原地铁位置处的商业通信机房引人,预留光 纤引人条件,不再从外部电信厂商单独引人。

3) 消防条件预留。 消防疏散通道及宽度预留:根 据《 建筑设计防火规范》 预留。 消防设置条件预留:根 据《 建筑设计防火规范》 8.5.1 条规定, 建筑面积大于 500 m2 的地下商店应设置自动灭火系统,除不宜用水 保护或灭火者以及规范另有规定者外,宜采用自动喷 水灭火系统。

4 结语

综上所述,从规模化开发利用地下空间的角度看,应以点带线、以线带面,推动地下空间网络化运作[9] 。 其中主要是沿用正在实施的地下空间开发利用的政策 框架和技术条件,建设地下空间并预留条件,保证同轨 道交通建设同步规划、设计,同步施工,这样才能实现 地下空间的规模化发展[10] 。

收稿日期, 2016 01 14 修回日期, 2016 06 28

作者简介, 肖红萍 女 工程师 从事城市轨道交通资源开发、地下空 间开发利用项目管理 xhp@bii com cn