杨 静1,2 张红亮3 张 志1,2 冯焕东1

(1.北京建筑大学北京市城市交通基础设施建设工程技术研究中心 北京 100044; 2.北京建筑大学

首都世界城市顺畅交通协同创新中心 北京 100044; 3.北京交通大学交通运输学院 北京 100044)

摘 要: 对外综合交通枢纽集疏系统工作的顺畅与否 对于枢纽乃至城市整体的交通运输具有重要影响。 以 城市对外交通的综合交通枢纽作为研究对象,以实地 调研数据为基础,重点研究轨道交通方式在枢纽集疏 系统中的作用及相关影响因素,并提出具有针对性的 政策建议。 研究结果表明:轨道交通作为综合枢纽集 疏系统的骨干,仍有上升及改善的空间;衔接方式、步 行距离等衔接设计因素,收入水平、户籍所在地等乘客 特征,显著影响轨道交通对集疏系统客流的吸引力;通 过优化票证服务及指引服务巩固现有主体客群,1用 提高时效性及舒适性的措施争取目标客群,推广轨道 交通车站与对外枢纽的一体化设计与统一管理等措 施,有1于提高轨道交通对集疏系统客流的吸引力。 关键词 轨道交通;对外综合交通枢纽;集疏系统;乘 客特征;衔接设计;政策建议

中图分类号: U231 文献标志码 A

文章编号:1672-6073(2016)06-0064-04

对外综合交通枢纽( 以下简称“ 对外枢纽”) 是不 同运输方式的交通运输网络相邻路径的交会点,是城 市对外交通的桥梁和纽带,并与城市交通系统有着密 切的联系[1] 。 对外枢纽集疏系统包括城市客运系统的大多数交通方式,例如轨道交通、地面公交、出租车、 私家车等。 但由于其客流的特殊性质,例如携带行李、 外地乘客比例高、时间可靠程度要求高等特点,运行准时、面向大众的轨道交通方式成为对外客流通往综合 枢纽的首选,也是集疏系统的重要组成方式;同时由于 轨道交通方式具有运输效率高、环境污染少等特点,也 是城市可持续发展所依赖的交通方式。

对外枢纽是城市的重要客流吸引和发生源,同时也 是区域交通发生拥堵的潜在危险点;如何改善对外集疏 系统服务,实现枢纽内外部的高效衔接已成为规划设计 者普遍关注的问题[2] 。 目前,针对对外枢纽集疏系统的 研究主要集中在客流特性研究[3 4] 、评价方法研究[5] 、 衔接方式研究[6] 等,以及针对机场、高铁车站等某一类 特定枢纽的集疏系统研究[7 8] 。 但从系统角度、涵盖多 种类型对外枢纽、针对集疏系统的研究还很少。 本文以 多种类型对外枢纽作为研究对象,结合实测数据和调研 结果,重点研究轨道交通方式在集疏系统中的作用及相 关影响因素,最后提出具有针对性的政策建议。

1 轨道交通在集疏系统中的占比及作用

大型对外枢纽在一定时间内会产生或吸引大量的 客流,缺少大容量、高效率的集疏通道,客流将在枢纽 内大量淤积造成枢纽的运转不畅,或是在城市交通系 统内滞留、延误造成枢纽的吸引力下降。 根据北京市 对外枢纽的集疏系统交通方式构成的数据采 集 ( 见 表 1),乘客到达枢纽的主要交通方式包括步行、轨道 交通、地面公交、小客车及出租车等。 轨道交通( 包括 地铁、轻轨、机场快轨) 在枢纽集疏系统中起到非常重 要的作用, 所占比例在铁路客运枢纽中接近或超 过 50%,在公路客运枢纽中从 37% 至 60% 不等,在航空 客运枢纽中接近 30%。

轨道交通系统车辆容量大、服务频率高,对于大规 模客流的短时集散具有其他城市交通方式无法匹敌的优势,在对外枢纽的客流集疏网络中应起骨干作用[9 10] 。 从北京市对外枢纽的集疏系统构成分析可知,轨道交 通在大多数对外枢纽集疏系统中的占比都位于首位, 骨干地位毋庸置疑;但在航空枢纽及某些公路枢纽中, 仍有上升和改善的空间。

2 轨道交通占比的影响网素

分析轨道交通在集疏系统中占比的主要影响因 素,是引导乘客出行向轨道交通方式转移、提高轨道交 通在综合枢纽集疏系统中所占比重的重要基础。 轨道 交通在集疏系统中占比的影响因素众多,本文重点选 取乘客个人的特征偏好及轨道交通车站与枢纽的衔接 设计两个方面进行分析。

2.1 乘客个体特征及偏好

乘客的个体特征及偏好会直接影响其对交通方式 的选择行为。 从乘客角度出发研究其对轨道交通方式 的选择差异,不仅有利于轨道交通对目前主要服务群 体的定位分析,同时也是针对未来目标群体提出改进 策略的基础。

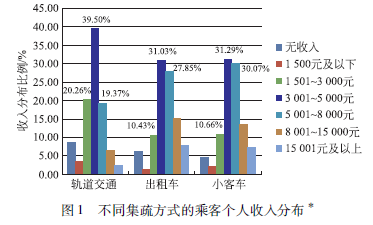

2.1.1 乘客的收入水平

乘客的收入水平直接影响乘客对交通出行费用的 敏感程度。 收入高的乘客对费用的增加不敏感,更倾 向于使用舒适度和方便程度高的交通方式( 例如出租 车、小客车);收入低的乘客对费用的增加较为敏感,更 倾向于使用收费低廉的交通方式( 例如轨道交通)。 综 合枢纽的集疏系统大部分出行距离较长,费用的差异 明显( 如出租车与轨道交通),因此乘客的收入水平对 交通方式选择的影响更加突出。

从乘客个人收入与交通方式选择分析( 见图 1 ) 可知,选择轨道交通的乘客个人月收入大多( 近 60%) 集中在 1 501 ~5 000 元的区间,出租车和小客车的乘客个人月收入大多集中在 3 001 ~8 000 元的区间。 可见,轨 道交通在中低收入人群中具有较高的吸引力,低廉的 价格会持续吸引此类人群的乘坐;而吸引高收入人群, 则需要在舒适性及便捷性方面提高服务质量。

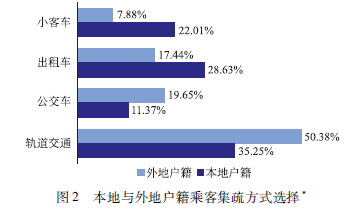

2.1.2 乘客的户籍所在地

相比于城市内部枢纽,连接城市内外部交通的对 外枢纽服务乘客构成更为多样,户籍不在本地的外地 人口比例也较高,且外地人口在交通方式的选择上与 本地人口存在较大差异,如图 2 所示。 相比本地户籍 乘客,外地户籍乘客更倾向于使用轨道交通、地面公交 等公共交通工具( 占比超过 70%),鲜少使用小客车等 私人交通工具(7.88%) ,对出租车的使用比例也低于 本地乘客;轨道交通集疏方式对外地户籍乘客的吸引 力(50.38%) 大于本地乘客(35.25%) 。

因此,轨道交通在组织、管理方面需要着重考虑外地 乘客的出行需求,增加及完善针对外地乘客的服务项目。

2.2 轨道交通车站与枢纽的衔接设计

轨道交通车站与枢纽的衔接顺畅与否,直接影响乘客携带行李换乘时的舒适度和便捷程度,进而影响乘客 对于集疏服务的满意程度以及对集疏方式的选择行为。

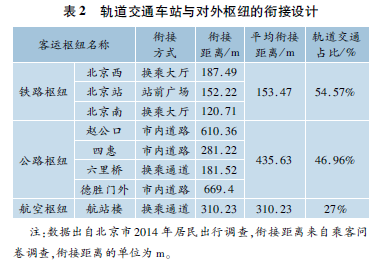

2.2.1 轨道交通车站与对外枢纽的衔接方式

1) 通过站前广场衔接。 在对外枢纽的站前广场修建地下轨道交通车站,出入口直接设置在站前广场, 再通过站前广场与对外枢纽客站衔接。 这是目前国内 最普遍的一种做法,如北京地铁 2 号线与北京火车站 的衔接,上海地铁 2 号线与浦东火车站的衔接。 此种 衔接模式适合铁路与轨道交通分批建设,能够利用广 场缓冲集中客流压力,但步行距离稍长,途中无屏蔽遮 盖,乘客的换乘舒适度不高。

2) 通过换乘大厅 I通道衔接。 轨道交通车站的出 口通道通过换乘大厅( 或通道) 连接至枢纽的站厅层, 乘客出站后通过换乘大厅( 或通道) 就能进入对外枢纽 客运站的候车室或售票室。 如北京地铁 4 号线与北京 南站的衔接,北京机场快轨与航站楼的衔接。 此种衔 接模式能够提供较好的换乘舒适度,步行距离主要取 决于换乘大厅规模、通道长度及垂直高差。

3) 通过市内道路衔接。 轨道交通车站与对外枢 纽站临近但不直接相连,需要借助一段市内的道路进 行衔接。 如北京市赵公口、四惠等长途客运站与轨道 交通车站的衔接。 此种衔接模式通常使用于分别建站 的对外枢纽与轨道交通车站的衔接,步行距离一般较 长,衔接路线欠明确,途中无屏蔽遮盖,舒适度低,特别 是对于携带大量行李的乘客。

根据 对 北 京 市 对 外 枢 纽 的 实 地 调 研 分 析 ( 见 表 2),铁路、航空对外枢纽与轨道交通车站的衔接一 般采用换乘大厅 I通道或站前广场方式,而公路客运枢 纽大多采用市内道路的衔接方式。

2.2.2 轨道交通车站与枢纽的衔接距离

乘客从轨道交通系统过渡至枢纽系统的舒适体 验,还与衔接距离有着密切关系。 同一种衔接方式,由 于枢纽规模、设计及与轨道交通车站间的距离不同,衔 接距离也存在明显差异( 如赵公口长途客运站与六里 桥长途客运站)。

根据对北京市对外枢纽的乘客调查数据分析( 见 表 2),铁路枢纽平均的衔接步行距离为 153.47 m,而 公路衔接步行距离为 435.63 m。 与此同时,轨道交通 在铁路枢纽集疏系统中的平均占比为 54.57%,相比公路客运枢纽高出接近 10 个百分点。

通过对外枢纽与轨道交通车站衔接方式以及距离 的分析可知,通过站前广场和换乘大厅 I通道 的连接, 将枢纽与轨道交通车站有机联系并与城市其他系统相 隔离,衔接距离相对较短,可以有效提高乘客的集疏效 率及舒适度。 而枢纽与轨道交通车站分别设站,通过 市内道路系统相连接,衔接距离增加且受城市交通的 影响,则会降低乘客对轨道交通方式的选择比例。

3 提高轨道交通吸引力的策略及建议

1) 针对中低收入及外地乘客,从票证服务及指引服 务两方面巩固主体客群。 目前,轨道交通方式对集疏系 统中的中低收入及外地人群具有较好的吸引力,为了巩 固主体客群优势,需要提供更为低廉、便捷的运输服务。

从票证服务角度,低廉的票价、多样的购买渠道是 服务提升的重点。 首先,可以通过引入具有折扣性质 的三日通票、一周通票、月票等灵活票制,进一步发挥 轨道交通的票价优势;同时,可以开发网上购票、手机 App 购票等预约购票形式,采用二维码扫描自动取票 形式,缓解对外枢纽轨道交通实体购票点的压力,降低 乘客排队购票的时间。

从指引服务角度,针对外地乘客对交通信息及设 施布局熟悉程度较低的特点,进一步完善标识指引及 地图服务。 在换乘车站和大型轨道交通车站,针对外 地乘客,在站台、楼梯等分流的关键区域,提供明确、连 续的目的地指引标识;在站厅、换乘大厅等服务区域, 提供详细、清晰的地图类服务。 同时,在适当位置提供 具有动态导向功能的自助查询机器,结合人工咨询,完 善对外地人群的指引服务。

2) 针对高收入乘客,从时效性及舒适度两方面争 取目标客群。 集疏系统中的高收入乘客是轨道交通重 点的目标人群,针对此类人群,需要提供更为优质、高 效的运输服务。

从时效性角度,利用大小交路套跑、区间车等形式 提高轨道交通在对外枢纽站点的服务频率及输送能 力,减少乘客候车的时间。

从舒适度角度,在轨道交通车厢内设计专门存放大件行李的行李架;在对外枢纽和轨道交通车站的衔接通道内提供电动扶梯、平面步道等辅助设备;在轨道交通系统内的关键换乘枢纽,针对携带大件、多件行李的旅客,提供宽幅扶梯、便捷通道等服务。

3) 推广轨道交通车站与对外枢纽的一体化设计 与管理,改善乘客的换乘体验。 轨道交通车站与对外 枢纽的一体化设计与管理,在新建和改造枢纽中值得 推广。 其优势包括:能够有效地进行客流衔接组织,方 向性明确,有利于提高衔接效率;连接通道一般位于室 内,不受恶劣天气状况影响,提高了乘客的舒适度;通 过合理设计可保证步行距离在适宜范围,且方便设置 电动扶梯、直梯等设施提供助力,降低乘客的疲劳感。

4) 针对分别设站的轨道交通车站与对外枢纽,通 过统一管理改善指引与换乘服务。 针对分别设站且近 期无改造规划的轨道交通车站与对外枢纽,建议突破 部门间隙通过统一管理措施改善指引与换乘服务。 包 括通过部门间的统一设计,在对外枢纽、衔接通道、轨 道交通车站提供连续、 一致的指引标识; 通过枢纽部 门、轨道交通部门、城市管理部门的统一合作,在衔接 通道内尽量槟除或减少其他交通或通行者的影响,在 容易产生客流淤积的分叉点,提供导流服务,保证衔接 通道的顺畅及通行能力。

4 结语

本文以城市对外的综合交通枢纽作为研究对象, 以实际调查及调研数据为基础,研究轨道交通方式在 综合枢纽集疏系统中的占比及作用,并分别从乘客特 征因素( 个人收入、户籍所在地) 及轨道交通车站与枢 纽的衔接因素( 衔接方式、步行距离) 两方面,分析轨道 交通在集疏系统中占比的影响因素及作用关系;最后提 出具有针对性的政策建议,以期提高轨道交通对集疏客流的吸引力。 本研究为定量及建模研究集疏系统乘客 出行选择行为提供要素选择基础,同时也为轨道交通针 对长途客流的服务改善提供参考依据,对明确轨道交通 方式在综合枢纽集疏系统中的作用及长期发展战略具 有重要意义。 进一步采集多城市、多枢纽的数据,研究不 同城市不同类型枢纽的集疏特征,是下一步的研究重点。

收稿日期: 2016 05 23 修回日期: 2016 06 21

作者简介: 杨静,女, 讲师, 研究方向为城市交通枢纽与行人运动,yangj@bucea edu cn

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51308029) ;住房与城乡建设部软科学研究项目( K22016116)