王 欣

( 北京市市政工程设计研究总院第五设计所 北京 100082)

摘 要: 通过对当前地铁车站设计现状的分析,指出 地铁车站作为复杂的系统工程,设计方案的决策往往 受制于主、客观因素,而忽略了乘客的心理需求,故而 地铁车站多表现为空间封闭、形态固化、形式羊一的特 点,将环境行为心理学引入地铁车站的设计中作为理 论指导是十分必要的。 作为设计者应当考虑地铁乘客 的心理行为需求及站内环境对乘客心理行为的影响, 从车站空间的塑造、乘客心理及行为的引导两方面出 发,探索灵活的车站形式以适应不同的用地条件,合理 地将环境行为心理学应用于地铁车站的设计,才能创 造出符合人们需求的理想空间。

关键词:地铁车站;环境行为心理学;空间环境 中图分类号 U231 文献标志码 : A

文章编号 : 1672 -6073(2016)06 -0077-05

1 当前地铁车站设计的现状

1.1 常规地铁车站空间的形式固化

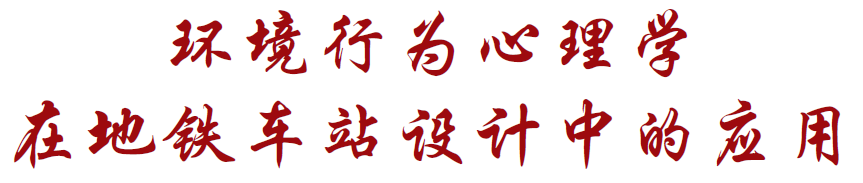

地铁作为一种重要的城市交通工具,在建设过程 的各个环节具有来自管理层面、技术层面的复杂的外 部和内部协调关系,地铁运输系统最终的表现形式是 这些复杂关系相互制衡的结果,车站作为地铁交通系 统中的一个环节,其最终形式同样受上述条件的限制。 在实际工程中,技术方面制约地铁车站设计方案最终 结果的主要因素是城市规划、工程条件、工程造价等。 这些条件决定了地铁车站的站位、埋深、总平面布置、 平面布置、剖面形式、换乘关系、与其他建筑的衔接关 系等内容。 上述内容根 据 参 与者的意见,在一 定 程 度上存在不同的选择和结果,但是最基本的空间形式,往 往在选择上受到围护结构形式和总投资造价的限制, 一般为狭长而扁平的空间。 根据明、暗挖施工的方法 不同,车站形式大致可以分为矩形剖面和拱形剖面两 种( 见图 1、2)。 封闭性和基本几何形式的固定性是地 铁空间的主要特点。

1.2 乘客多元化需求与空间模式标准化的矛盾

从乘客的心理需求来讲,人们希望地下空间能够 做到自然、流通、明亮、开敞、高大,减少被压抑、被拥堵和容易厌烦的负面感觉,然而在现实中车站空间常常无 法减轻这样的负面影响,因此乘客从心理上不愿驻足, 匆匆而过,乘坐地铁也仅仅是达到目的地的手段[1] 。

究其原因,主要是在实际工程中,车站方案的确定 容易受到客观条件和人为主观认识的制约。 首先是受 客流预测数据的影响,按照现行地铁设计规范,地铁工 程应按远期预测客流( 建成通车后第 25 年) [2] 进行设 计,即地铁车站的站台宽度、出人口,通道及楼、扶梯宽 度,都是按地铁建成通车后 25 年的客流量进行设计 的-然而在现实中客流预测往往对地铁周边城市环境 如物业、居住、 交通等设施的发展及更新预估预判不 足,对车站的长度、规模、站台宽度的确定值均偏保守, 甚至造成部分车站刚一开通就拥堵不堪。

其次,由于地铁车站投资造价高, 工程建设量浩 大,涉及专业多,为提高工程建设的经济效益,简化设 计、施工程序,无论从设计层面还是管理层面上,人们 都希望能够找到一个切实可行、行之有效,可以推广的 标准化设计作为指引,因此,类似的车站往往在车站规 模、平面布局、空间高度、工艺流程、装修风格上,乃至 公共区的柱距、大小、布局方式、节点设计等细节均十 分统一,造成了目前地铁空间形式单一。 而作为工程 设计者,也往往因对于标准化认识的趋同,很难从乘客 的心理感受出发,突破常规设计。

1.3 车站设计与周边空间规划建设缺乏统筹

目前很多城市,尤其是大城市,由于交通问题日益 凸显,建设地铁已成为解决城市交通刚性需求的主要 途径之一,故而车站的建设通常滞后于城市的发展建 设。 特别是在市区,地铁车站的建设常常受控于房屋 拆迁或是管线改移的难度,故而结构工程的复杂性、合 理性对车站形式的确定起到决定性作用-而在郊区,地 铁建设往往会超前于区域的开发,在一定程度上可以 起到带动周边地区发展的作用,用地条件较为宽松,因 而车站形式也有了因地制宜灵活多变的可能,但由于 规划实现的滞后和现有条件的制约,即使是经过一体 化设计的车站,也最终由于地块开发和车站建设不同 步,使两者的无缝衔接大部分都变为地铁工程预留与 地块衔接条件而先行运营。 因此从总体上说,目前地 铁车站的建设与城市地下空间的开发与利用很少有机 会真正实现融为一体。

上述的主、客观原因,均造成了目前地铁车站形式封闭、几何固定和空间单一的特点。

2 环境行为心理学引人车站设计的必要性

一直以来,地铁作为复杂的交通专项工程, 是各 方面复杂关系协调平衡的结果,过去人们更侧重于把 地铁建筑作为工程学来看待,注重的是工程本身的结 构复杂性和站内各专业工艺流程的设计,实现通勤是 地铁设计的基本目标-然而随着对地铁建筑研究的深 人和社会经济的发展,人们对其的要求已不再仅仅满 足于通勤,更要求舒适、人性。 因此,非常需要一套适 用于地铁建筑设计的理论知识和设计方法,使地铁设 计在成熟的理论指导下进行。

地铁建筑以解决交通问题为核心,而交通问题本 来就是以人为中心的问题。 人类建造空间的最终目的 是为了使用空间。 由于地铁建筑自身的特殊性,即大 量的客流和瞬时通过的特点,故而人与空间环境的关 系比其他建筑显得格外紧密和突出。 关于建筑设计领 域研究人与空间环境关系的理论有许多,其中应用普 遍和突出的是环境心理学和环境行为学理论。 “ 环境 心理学是研究行为与环境之间的互相联系,关注人与 环境相互作用、相互关系的学科,一方面强调人怎样受 环境的 影 响, 另 一 方 面 关 注 人 对 环 境 的 影 响 和 反 应[3] ”。 “ 环境行为学是研究人与人周围各种尺度的 物质环境系统和人的系统之间的相互依存的关系,同 时对环境的因素和人的因素两方面进行研究[ 4 ] ” 。 上 述科学理论通过寻求环境和行为的辩证统一,旨在设 计或改造出适 于 人 们 生 存 的 物 质 环 境, 改 善 生 活 品 质,它涉及了心理学、社会学、地理学、文化人类学、城 市规划、建筑学和环境保护等多门学科内容,而地铁 设计恰是一项涵盖规划、建筑、环境保护、人文学、 社 会学等多方面内容的复杂的系统工程,因此用环境行 为心理学的理论来指导设计是非常合适也是非常必 要的。

3 乘客与车站空间的环境行为心理学

3.1 地铁乘客的心理行为需求

地铁车站是地上空间向地下的延伸,人们需要经 历从室外到室内的过程,即从地面出人口进站,经由站 厅下达站台候车,这个过程历时不过几分钟。 对于地 铁车站这样一个目标明确的经过性空间,人的行为一 般可分为两种,即快速通过和短暂驻留。 通常来讲,前 者多属于进站的乘客,后者多属于出站的乘客。 这两 种方向相反的运动发生在同一空间,而人们的心里感 受却是有所不同的。

对于大部分乘坐地铁的乘客来说,他们选择乘坐 地铁是因为地铁有着很好的便捷性和时间可控性,便 捷、可控说明了乘客希望在路途的时间尽可能的短。 对于进站乘车的乘客来说,希望尽快到达候车站台,目 标性、目的性强,心理表现为焦虑、担忧、紧张,行为模 式表现为行走 一观察( 寻找方向);而对于出站乘客来 说,地铁的空间是去往地上空间的第一印象空间,方位 的识别是他们更关心的,心理表现为好奇、探究、放松, 行为模式表现为观察( 寻找方向) 一行走。 因此,对于 这样人流密集的场所来说,首先,一个方向感明确,可 识别性强的空间是受乘客欢迎的。

除此以外,空间的舒适感也是当前人们对地铁车 站评价的重要指标。 毋庸置疑,当人们穿越一个幽暗 而漫长的通道时,往往会有急于逃离的欲望,拥堵、压 抑的负面感觉会不断加重,而当空间的导向性和秩序 性很强时,人们的行为特征会表现为有序、从容,若空 间明亮开敞则更会给人带来舒展、愉悦的感受。 地铁 车站的舒适性体现在这几方面:明确的空间结构,合理 的布局,适宜的光照,舒适的声音环境,适宜的气候条 件,简明的标识系统,高性能、令人愉悦的装饰,清甫的 环境和完善的无障碍设计,这些都需要设计者通盘考 虑。 从上述分析,可以看到乘客除了对于空间的刚性 需求外,还有对其他配套系统设施的完善,乃至人为管 理因素完善的需求。

3.2 站内环境对乘客心理行为的影晌

由于地铁是一个典型的通过性公众空间,因此车 站内部环境的塑造至关重要。 尽管是瞬时通过,亦会 对乘客的心理和行为产生巨大的影响。 归纳起来,地 下车站空间主要有如下特点:

空间封闭;内外信息隔断,易失去方向感;无自然 光,噪声明显,湿度大,无新鲜空气;地下空间界面受技 术、地质环境影响较大,空间形态以单一的线式空间为 主,缺乏对人的吸引力,易产生单调感。

上述空间特征对乘客的心理影响表现为:人的定 位能力变差,无法快速识别环境,人流的行进速度慢; 易产生不安感。 这些不利因素的存在会直接导致或诱 发地铁车站中人们的某些行为:1) 找路行为,这是地铁 站中人群的经常性行为之一,有调查表明,很多人都有 搭错车或坐过站的经历;2) 本能的逃避行为,表现为快 进快出,造成拥挤;3) 极端行为,地下空间引起的幽闭、 不安等不良反应,会诱发人们烦躁的情绪,容易出现吵 架、打架等突发行为。

4 在车站设计中的应用

4.1 车站空间的创造

通过上述对人和环境两个角度的分析,可以看到: 了解乘客的心理行为特点和使用需求是丰富车站空间 设计的依据,再次证实了“ 人与环境的关系是设计的出 发点” [5] 。

创造易识别的空间环境,大空间与小空间的创造 包括中庭空间、 过渡空间、 出人口、 换乘通道、 装修及 导向。

4.1.1 大空间的创造

从建筑学的角度来看,与其他建筑一样,地铁车站 的空间形式是其功能的外在表现,也是乘客对于车站 认识和记忆的基础。 基于大多数地铁站的空间结构是 单一的线状交通空间,空间模式机械而重复,因此很难 建立起属于自己的可识别性。 按格式塔知觉理论:“ 空 间结构明晰,有利于人的知觉判断和人流的导引” [6] 。 易识别的环境有助于人们形成清晰的印象,对于定向、 找路、交往都起到积极的作用。 在易识别的环境中,人 们感到情绪上安定并有行为的自由,对环境有种控制 感;而方向混乱的环境使人感到庆烦。 有研究表明: “ 环境是否易识别和人们对环境是否满意存在某种程 度的正相关” [7] 。

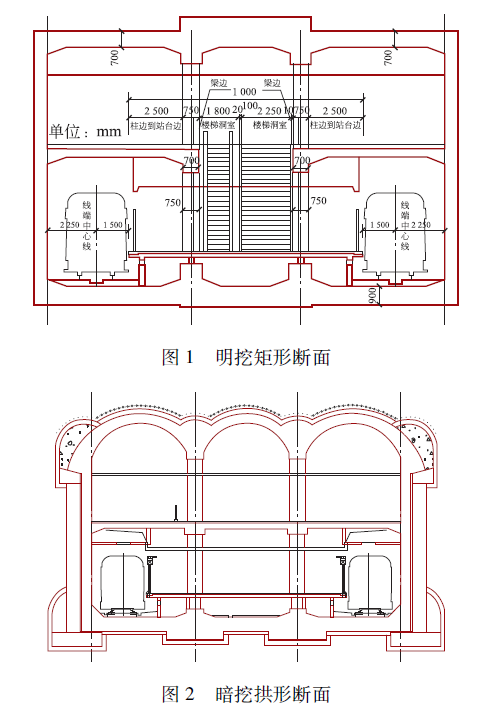

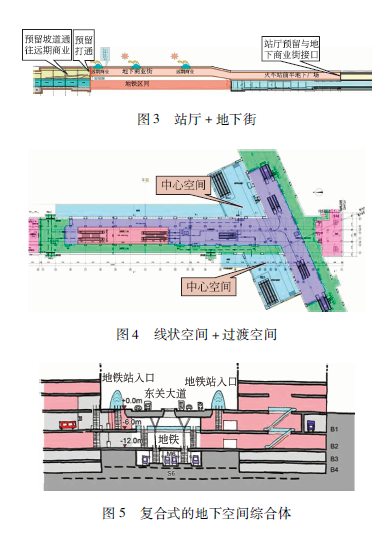

因此,车站只有因地制宜地设计,才有可能找到属 于自己的模式。 换言之,建立车站与周边环境的关系 才是车站形式存在的基础。 上述两者关系的结合有多 种形式,这里仅列举几种类型作为说明:1) 街道串联式 线状空间,即站厅 +地下街的方式( 见图 3);2) 线状空 间 +过渡空间,利用过渡空间最大限度地减少空间的 封闭,增加开敞部分,使地上地下空间在一定程度上实 现流通( 见图 4);3) 中心式空间 +线状空间,中心空间 可以是中庭、集中式大厅等, 中心空间相对其他空间 是明确的方向标志,易产生“ 外部” 的心理反应,利于消 除地下空间的消极联想;4) 复合式的地下空间综合体, 即将空间呈立体化复合展开,各功能空间交织在一起, 所有的公共空间在视觉上互相流通,而地铁车站只实 现交通部分的功能和内容。 事实上,无论上述何种空 间组织方式,毫无疑问线状空间外的部分首先会成为 乘客头脑中对于该车站的基本认识,这说明组合的空 间模式比单一的线状空间模式更有助于人们的记忆, 它是乘客对于站内空间认知和识别的第一物质基础

( 见图 5)。

4.1.2 小空间的创造

这里所说的小空间具体是指室内环境的设计,包 括建筑空间的细节处理、室内设施、光照、材料、温度、 湿度、声音、装饰等内容。 目前,对于车站内部环境的 塑造往往借助于室内装修手段,故而设计者也常常喜 好通过借古喻今的手法进行室内空间设计,挖掘能反 映出当地或区域的文化特质来体现“ 文化内涵”,殊不 知如此过分渲染室内空间,反而掩盖了建筑空间本来 应有的纯净,模糊了空间感,在某种程度上还会冲淡站 内的导向特征。 由于地铁站内空间仅是一个短暂停留 和快速通过的公众空间,因此笔者认为更应注重人性 化设计而非概念设计,即去掉多余赘物,在设计上注重 人的需求,如适度地扩大或加高站厅空间;在繁华地段 设置宽大的出入口;利用中柱装修的突变,暗示空间的 变化;通过垂直方向上的渗透使不同层间乘客可相互 感知对方的存在( 见图 6);将换乘长通道与商业结合, 缩短换乘的心理距离;单柱车站可以考虑将单柱柱脚 包成座椅供乘客休息;在通道增设自动步行系统,减少 乘客换乘的疲劳,增强舒适度( 见图 7);以坡道代替台 阶,加强地下灯光设施的照度等等。 通过采取上述措 施,创造宜人的小 环 境,改 善人们的 不良 感 觉,从而 强化人对于车站的记忆和识别。

4.2 乘客行为的引导

鉴于地铁车站空间人流是如此密集,人在地下空间 中定位能力变差,方向感变弱,所以及时有效地疏导乘 客的行为十分重要。 设计时可以从以下几方面改善。

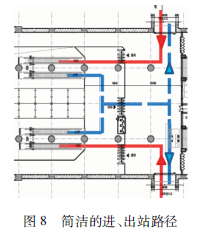

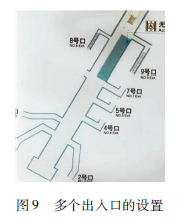

1) 优化进出站的路径,引导人们快速进入快速离 开( 见图 8);2) 加强疏散功能,出入口应该结合地上及 地下空间的需求加强疏散设施的设置,既满足疏散需 要,又为人提供方便,特别是位于商业区、枢纽区的车 站更不必过分限制其数量( 见图 9 );3 ) 提供适当的驻 足空间,与商业、绿化或景观结合设置;4 ) 加强与其他 交通设施的接驳功能:在重点区域,车站与地下交通设 施空间直接相连,让换乘更直接,在非重点区域,可利 用现代化的导向设施,增强地上地下信息的沟通,实现 实时联动;5 ) 特殊工况下人员行为的疏导:由于车站 是人员高度密集的场所,所以应格外关注火灾工况下 人员的疏散行为,因地铁火灾的特点易造成人的心理 恐慌程度大,行动混乱程度高,浓炯积聚不散,温度上 升快,峰值高,扑救困难,因此对于较重要的地下车站 可以考虑设立比常规站更多的安全区,加强疏散功能, 对于特殊疏散路径,应有特殊设计,增强乘客对安全出口标志的识别意识。 总之,正是由于地下空间的特殊 性,人流路径设计更应做到结构明晰,简洁明确,才能 有效地起到引导乘客行为的作用。

4.3 整合区域内地上和地下车站空间的功能

随着地铁如火如荼的建设,地铁这个交通工具己 成为人们日常出行依托的重要载体,是公众生活不可 或缺的一部分。 每天都有大量人群在其中聚集、流动, 穿梭于城市的各个空间和角落,作为一个对所有公众 开放的城市空间,地铁车站己经成为一座城市形象的 窗口,其品质也是当地群体生活状态的折射。 因此,需 要运用城市设计的眼光,重新审视地铁车站,设计应从 区域空间的需求出发来定位车站的功能,并进行设计。 不同类别的区域空间,功能不同,物业的配比也不同, 因而人们的需求和车站的功能也有所差异。 由此,设 计程序应当是规划→商业策划→地域功能的调整→区 域开发 的 落 实 → 车 站 建 筑 设 计 的 从 宏 观 到 微 观 的 过程。

由于地下空间利用程度不断增加,使地下空间的 利用程度越来越受到限制,用地条件不再是一片空白 可以任意发挥,应该不断探索灵活的形式以适应不同 的用地条件,尽量整合区域内地上地下空间的功能,使 地铁的经济、社会效益得以充分发挥。

作为一名从一个目的地到另一个目的地的乘客而 言,对站点的识别更甚于对线的识别, 从这个意义上 讲,设计者的确无需强调全线的统一,应因地域的差异 创造属于符合本区域特性的 车 站 空 间,在空间内涵上 强调地段的文化特征以形成识别性,创造有场所感的 车站环境,以达到一个城市风貌特色 的 统 一。 可 以 预计到,未来的地铁不仅是交通性、技术性的空间,更将

发展成商业性、文化性、城市性的空间。

5 结论

随着对地铁建筑的发展,未来车站空间模式也必 将逐渐发生变化,若缺乏成熟的理论引导,设计思路也 将片面而零散。 事实证明:“ 人们在空间中的相互联系 和领域行为控制环境,影响建筑室内设计到单体建筑 和建筑群体的布置” [8] ,因此只有将环境行为心理学 应用到地铁车站设计中才能创造出符合人们需求的物 质空间。

收稿日期: 2016 01 12 修回日期: 2016 03 04

作者简介:王欣,女,硕士,所副总工程师,从事轨道交通设计工作,52445471O@qq.com